ある日突然、天井にシミが…その時では、もう手遅れかもしれません。

🌻元棟梁でホームインスペクターの関谷春樹です。15年間、さまざまな立場から木造住宅に深くかかわってきた私が木造住宅の寿命を縮める原因について解説します。

※はじめに、この記事のスタンスについてお伝えします。 この記事は、いたずらに「不安を煽っている」のではなく、家の見えない場所に潜む「リスクを正確に知らせ、啓発している」のです。その知識が、あなたの家と家族を守るための、最高の武器になると信じています。

☔雨漏りの本当の怖さは、ポタポタと落ちてくる雨粒そのものではなく、それが呼び込む「第二、第三の敵」にあります。

💧雨漏りは「シーリング」ではなく「納まり」で防ぐ💧

シーリングや塗装といった材料の止水性能に頼っていると材料が劣化したら雨漏りするリスクが著しく高まります。屋根の形や防水シートの張り方などの「納まり」で対応することで材料が劣化しても雨漏りを防ぐことができる。

この記事では、あなたの家が新築でも中古でも、その価値と家族の健康を守るための、具体的な予防策と点検方法を徹底解説します。

第1章:雨漏りは全ての悲劇の始まり

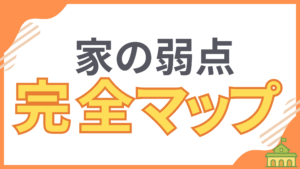

✅木造住宅の寿命を縮める最も根本的な劣化原因は「水」です。雨漏りや湿気などにより家に水が供給されると次に「生物被害」が始まります。最終的には建物の構造耐力が低下してしまうため、「水」を断ち切ることは最も重要なのです。

第一の敵「水」が、家の防御壁を突破した瞬間

☔雨漏りとは、家の防水という「防御壁」が破られ、第一の敵である「水」の侵入を許してしまった状態です。

壁の中や天井裏に侵入した水は、断熱材を濡らしてその性能を失わせ、家を「夏は暑く、冬は寒い家」に変えてしまいます。

それだけでなく、温暖化によりエアコンの消費電力が大きくなる昨今において断熱性能が低下することは電気代が上がることとイコールなのです。

雨漏りが呼び込む、第二の敵「生物」

🦠そして、濡れて湿った木材は、第二の敵である「生物」たちにとって、最高のレストランとなります。

- カビ・腐朽菌

湿った木材を栄養源に繁殖し、アレルギーなどの健康被害を引き起こすだけでなく、家の構造体を内側から腐らせていきます。 - シロアリ

湿った木材を大好物とし、家の土台や柱を食べ尽くし、その強度を著しく低下させます

そして、最後に家を破壊する、第三の敵「力」

🏚️水と生物によって体力を奪われ、弱り切った家。そこに、地震や台風といった、第三の敵である「力」が加わるとどうなるでしょうか。 健康な家であれば耐えられたはずの力にも耐えきれず、最悪の場合、倒壊に至る危険性があります。

たった一滴の雨漏りが、カビによる健康被害、シロアリによる構造破壊、そして地震による倒壊リスクへと繋がる。この「負の連鎖」こそが、雨漏りの本当の恐ろしさなのです。

第2章:【新築編】雨漏りを「させない」ための施工品質チェック

新築の家から雨漏りが起きる。それは、あってはならないことです。

その原因は「施工不良」と「設計不足」にあります。この章では、未来の雨漏りを防ぐために、新築時にこそチェックすべきポイントを解説します。

【データが示す真実】雨漏りは、どこから起きているのか?

📍まずは、客観的なデータを見てみましょう。 このデータは、私の現場での経験とも完全に一致します。つまり、雨漏りは偶然起きるのではなく、家の構造上、リスクが高い「弱点」から、必然的に発生しているのです。

✅【データで見る】新築住宅の雨漏りは、どこから起きている?

- 事故全体の約70%が、「開口部(窓やサッシ周り)」と「屋根と外壁の取合い部」に集中。

- その中でも、ワースト1位は「サッシまわり」で、全体の25.8%を占める。

出典:日本住宅検査機構(JIO)発行『図解 木造住宅トラブル ワースト20+3』

この客観的な事実を踏まえて、これから、これらの具体的な侵入経路について、なぜ問題が起きるのかを詳しく解説していきます。

はじめに:雨漏りを防ぐのは「シーリング」ではなく「納まり」である

多くの住宅は、外壁の隙間を埋めるゴム状の「シーリング」に防水性能を頼っています。

しかし、シーリングの寿命は一般的に10年、紫外線の強い西側などはそれ以下です。

止水処理をシーリングだけに頼る設計は、その材料が劣化した瞬間に、雨漏りのリスクを格段に高めます。

✨シーリングに頼らない雨漏り防止法✨

- 雨が上から下に流れるという自然の摂理に従った「納まり(おさまり)」を理解する

- 防水シートを、必ず水下側から張る施工を徹底する。

- 防水シートの重ね幅(上下、左右ともに)を確実に確保する

- 意匠デザインを優先しすぎた、雨漏りしやすい設計をしない。

- 複雑な納まりになる場合は、設計者が雨仕舞を十分に検討し、リスク箇所の工事監理を徹底する。

建築士である設計者が「納まり」を設計し、丁寧な施工と、徹底した工事監理を行う。これこそが、雨漏りを防ぐための本質です。

❌決して「シーリングで穴をふさげばいい」といった安易な考えで施工してはいけません。

チェックポイント①:窓・サッシ周り

🙅♂️窓・サッシまわりは雨漏り箇所のワースト1位です。

当たり前ですが防水層(外壁面)に穴をあけて窓をつけているわけですから、リスクが高いのは当然です。

- サッシと防水テープの圧着不足

サッシ周りの防水テープの圧着不足は、住宅診断で非常によく見られる施工不良です。専用のローラーを使い、確実に圧着しないと、工事中に剥がれてしまうことがあります。 - サッシと防水シートの張り順番

サッシまわりの防水シートの張り方は非常に複雑で、「ただ張ればいい」というものではありません。開口部は、設計者による雨仕舞の、詳細な設計が不可欠です。 - 通気胴縁の通気の閉塞

最も知識不足が見られがちなのが、この部分です。外壁内部に雨水が侵入した際に、その雨水を適切に排出する経路が設計されていないと、雨水はそのまま建物側へと流れてしまいます。外壁の内部は、通気層と防水層の機能を両立させる、専門的な知識が求められるのです。

チェックポイント②:バルコニー

🙅♂️バルコニーの手すり笠木と外壁の取り合い部は雨漏り箇所ワースト2位です。

- 防水層の立ち上がり

バルコニー床面の防水層は、壁の部分まで250mm以上の立ち上がりが必要です。この立ち上がりが不足していると、雨の吹き込みや、排水口の詰まりによるオーバーフローで、雨漏りの原因となります。 - 手すりと外壁の取り合い部

手すりを固定するビス穴などの止水処理は、非常に重要です。専用部材を使わずに防水シートを重ねただけの処理や、防水テープの圧着不足も、雨漏りの大きな原因となります。 - ゲリラ豪雨への備え

近年のゲリラ豪雨では、バルコニーの排水が追い付かず、室内に水が溢れる(オーバーフロー)事例が増えています。サッシの立ち上がり高さが基準を満たしているか、万が一のためのオーバーフロー管が設置されているか、といった設計上の配慮も重要です。

チェックポイント③:外壁

🙅♂️外壁からの雨漏りはワースト3位です。外壁を貫通しているもの(サッシや配管など)の付近は、特に注意が必要です。

- 透湿防水シートの張り方

壁の中の湿気を逃しつつ、外からの水の侵入を防ぐシートです。「下から上へ」と、自然の摂理に逆らわずに張ることが重要です。 - 防水テープの圧着不足

サッシ周りや配管の貫通部など、防水シートに穴を開けた部分には、防水テープを貼って止水します。このテープの圧着が不十分だと、そこが水の侵入経路となります。 - 配管貫通部の止水処理

エアコンのダクトや電気配線などが外壁を貫通する部分は、特に雨漏りのリスクが高い場所です。専用の部材を使い、適切に止水処理がされているかを確認する必要があります。

チェックポイント④:屋根

🙅♂️外壁と屋根の取り合い部はデザイン重視の意匠建築で特に注意が必要です。

- 複雑な屋根形状のリスク

デザイン性を重視した複雑な形の屋根や、軒の出がないモダンな家は、構造的に雨漏りのリスクが高まります。設計段階で、そのリスクを理解し、対策が講じられているかを確認する必要があります。 - 防水シート(ルーフィング)の施工

屋根材の下に敷かれる防水シートは、雨漏りを防ぐ最後の砦です。重ね幅や、壁との取り合い部分の処理が、丁寧に施工されているかがポイントです。

結論:家の防水性能は、工事中の「見えない部分」の施工品質で決まる。

✅見てきた通り、家の防水性能は、完成後には見えなくなってしまう部分の、丁寧な施工と、雨仕舞の「納まり」を理解した設計で決まります。

完成した後では一見きれいに見える外観でも、その内側には未来のリスクが潜んでいる可能性があるのです。

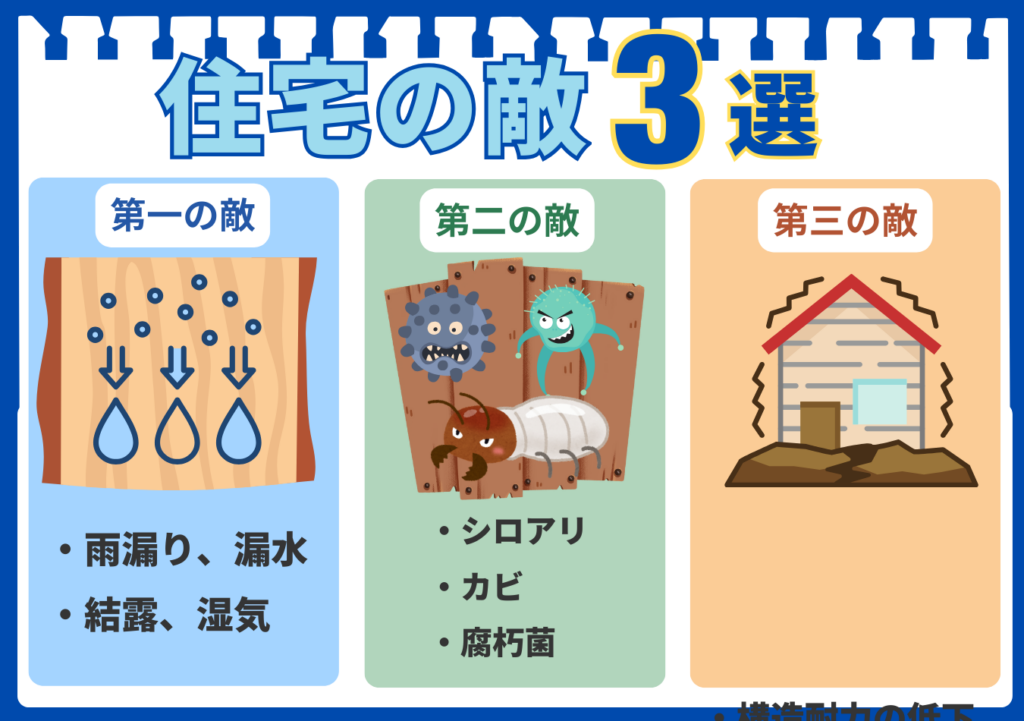

第3章:【中古住宅編】雨漏りを「見逃さない」ための劣化診断

新築時の施工品質が完璧でも、家は紫外線や風雨に晒され、時間と共に必ず劣化していきます。中古住宅の雨漏りの原因は、主にこの「経年劣化」です。この章では、手遅れになる前に劣化のサインを見抜くための、診断のポイントを解説します。

チェックポイント①:窓・サッシ周り

🏚️窓・サッシまわりは、新築時の施工不良だけでなく、経年劣化による雨漏りも最も発生しやすい箇所です。

- シーリングのひび割れ

窓枠の周りのシーリングが、ひび割れたり、硬化したりしていないか。

- ゴムパッキンの劣化

サッシに使われているゴム製のパッキンが、硬化したり、切れたりしていないか。

チェックポイント②:バルコニー

☔バルコニーは、非常にデリケートな場所です。しかし、住んでいる方が定期的にメンテナンスすることで、防水層を長持ちさせることが可能です。

- 防水層の劣化

床面の防水塗装に、膨れや破れがないか。砂や苔が堆積していないか。 - 排水口の詰まり

落ち葉やゴミで排水口が詰まると、バルコニーがプール状態になります。近年のゲリラ豪雨では、この排水不良が原因でサッシから室内に雨水が侵入する事例が多発しています。特に、空き家になっている場合は注意が必要です。

チェックポイント③:外壁

🧱外壁も、日々ダメージを蓄積しています。シーリングの劣化は、特に重要なチェックポイントです。

- 外壁のひび割れ

シャープペンの芯一本分(0.5mm程度)のひび割れでも、雨水の侵入経路になりえます。特に窓まわりはよく観察しましょう。 - 外壁の浮き

外壁の釘が浮いていると、外壁材が浮き上がり、そこから雨水が侵入する経路になります。手が届く範囲は手でたたいてみたり、2階はよく観察してみましょう。 - シーリングの劣化

外壁材の継ぎ目を埋めるシーリング材に、ひび割れや、痩せて隙間ができていないか。

チェックポイント④:屋根

🌀屋根は、ご自身でチェックするには最も難しい箇所です。危険ですので、決して屋根には登らないでください。

- 屋根の状態を確認するDIYの工夫

スマートフォンの自撮り棒を使用して、2階の窓から屋根を撮影すると、大体の劣化具合は安全に確認できます。 - 瓦屋根

瓦のズレや割れ、漆喰の剥がれがないか。 - スレート屋根

ひび割れや、コケの発生がないか。コケは、屋根材が水分を含み、劣化しているサインです。 - 雨樋(あまどい)

葉っぱや土で詰まっていたり、金具が外れていたりしないか。排水不良は、思わぬ場所からの雨漏りを引き起こします。

結論:家の防水性能は、定期的なメンテナンスで維持される。

✅見てきた通り、中古住宅の雨漏りを防ぐ鍵は、定期的な点検と、適切なタイミングでのメンテナンスに尽きます。1年に1度はぜひご自宅のセルフチェックを行ってみてください。

そのひと手間があなたの家の寿命をのばす第一歩になります。

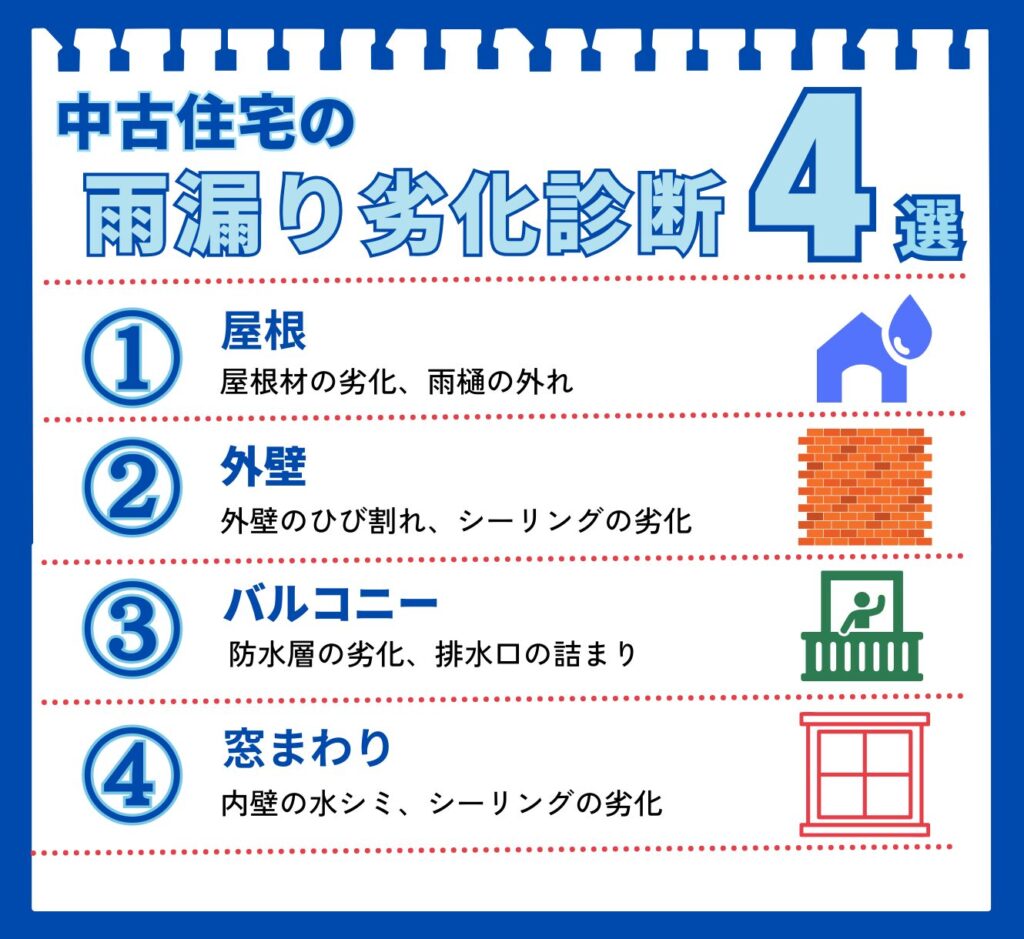

第4章:自分でできる!家のSOSサイン早期発見チェックリスト

🔎専門家を呼ぶ前に、ご自身の目で確認できることはたくさんあります。家の小さな変化に気づくことが、深刻な雨漏りを未然に防ぐための、最も重要な第一歩です。

天井や壁のチェックポイント

- 天井や壁に、茶色いシミや、色が濃くなっている部分はありませんか? 特に、バルコニーの真下にあたる部屋の天井や、1階の窓の上などは、雨漏りのサインが現れやすい場所です。

- 壁紙(クロス)が、浮いたり、剥がれたりしている箇所はありませんか? 壁の内部で結露や雨漏りが起き、湿気で壁紙の糊が弱っている可能性があります。

窓周りのチェックポイント

- 窓の下の壁や、窓枠の木部が、濡れたような跡や、黒ずんだシミになっていませんか? サッシ周りのシーリングの劣化や、防水テープの施工不良が原因で、雨水が侵入しているサインかもしれません。

外壁のチェックポイント

- 外壁のシーリング材に、ひび割れや肉やせはありませんか? 双眼鏡などを使うと、高い場所も確認しやすくなります。

- 雨樋に、落ち葉や土が詰まっていませんか?金具が外れて、傾いていませんか? 雨樋の不具合は、外壁を伝う雨漏り(伝い水)の大きな原因となります。

これらのSOSサインに一つでも気づいたら、それはあなたの家が助けを求めている証拠です。放置せず、専門家に相談することを検討してください。

【結論】雨漏りは「雨仕舞」で防ぐ

✅雨漏り対策は「起きてから直す」のではなく、「起こる前に防ぐ」ことが全てです。

この記事で解説してきた通り、

- 新築時は、シーリングだけに頼らない、本質的な防水施工(納まり)がなされているか、その「施工品質」を厳しくチェックすること。

- 中古住宅は、避けられない経年劣化のサインを早期に発見するための「定期的なメンテナンス」を怠らないこと。

この2つを徹底することで、あなたの家を、全ての劣化の始まりである「第一の敵」から守り抜くことができます。

私は建築の仕事を15年間してきた専門家として、家の不具合の原因を見つけ、みなさんが抱えている不安やストレスを、少しでも「安心」に変えるお手伝いができると信じています🌻

🍀住まいと家族の健康学校🍀では住宅に関する悩み相談を受けています。 住まいの不安は大きなストレスとなるためプロの専門家に話を聞いてもらいましょう。

LINE公式アカウントから簡単にチャットで相談できます😊

▼友だち追加はこちらから▼

【🔗 LINE友だち追加ボタン】

または

✅QRコードを読み込んでください✅

【雨漏り記事】よくある質問(FAQ)

Q. 築5年で雨漏りしました。建築会社の対応に納得できません。どうすればいいですか?

A. それは大変なご心労とお察しします。まず、築10年以内の住宅には「瑕疵担保責任」があり、建築会社は雨漏りなどの欠陥を無償で補修する義務があります。泣き寝入りする必要は全くありません。

- 雨漏りの状況(写真、日付)や、これまでの建築会社とのやり取りを、全て記録・整理してください。

- 利害関係のない第三者の専門家(ホームインスペクターなど)に依頼し、客観的な原因調査の報告書を作成してもらいます。

- その報告書を元に、内容証明郵便で正式に補修を請求します。

- それでも対応が不誠実な場合は、各都道府県にある「住宅紛争処理支援センター」などの公的な窓口に相談してください。

Q. 天井にシミを見つけました。これは、すぐに雨漏りだと判断していいですか?

A. 必ずしも「雨漏り」とは限りません。2階の浴室や洗面所からの「漏水」や、小屋裏(天井裏)での「結露」が原因である可能性も考えられます。しかし、いずれにせよ、天井のシミは家が発している重大な「SOSサイン」であることに間違いはありません。原因を特定せずに壁紙を貼り替えるなどの表面的な補修をするのではなく、まずは専門家による原因調査を行うことが非常に重要です。

Q. 「シーリングに頼るな」とありましたが、リフォーム業者からシーリングの打ち替えを勧められています。やらなくてもいいのですか?

A. いいえ、これは非常に重要なポイントです。中古住宅のメンテナンスにおいて、シーリングの打ち替えは極めて重要です。この記事でお伝えしたかったのは、「新築時に、シーリングだけに頼り切ったずさんな設計・施工をしてはいけない」ということであり、経年劣化したシーリングのメンテナンスを否定するものでは全くありません。シーリングは家の防水における重要な防衛ラインです。定期的に点検し、劣化していれば打ち替えることは、家の寿命を延ばすために不可欠なメンテナンスです。

Q. 雨漏りの修理費用は、どのくらいかかりますか?

A. これは、原因と被害の範囲によって、数万円から数百万単位まで、大きく異なります。例えば、シーリングの打ち替えや、瓦の小さなズレの修正といった表面的な補修であれば、比較的安価に済む場合もあります。しかし、雨漏りが家の内部にまで達し、断熱材の交換や、腐朽した構造材の補修が必要になった場合は、非常に高額な費用がかかる可能性があります。だからこそ、「修理」よりも「予防と早期発見」が何よりも重要なのです。

Q. 「複雑な屋根は雨漏りリスクが高い」とのことですが、デザイン性の高い家は諦めるべきですか?

A. いいえ、決してそんなことはありません。重要なのは、複雑なデザインを諦めることではなく、「そのリスクを十分に理解し、管理できる、高い技術力を持った設計者・施工者を選ぶこと」です。複雑な形状の家ほど、雨仕舞の「納まり」に関する、より高度な知識と丁寧な施工が求められます。設計段階で、雨漏りリスクについてどのように考えているか、具体的な対策をどのように講じるかを、設計者としっかりと話し合うことが、デザインと性能を両立させるための鍵となります。

LINE公式アカウントから簡単にチャットで相談できます😊

▼友だち追加はこちらから▼

【🔗 LINE友だち追加ボタン】

または

✅QRコードを読み込んでください✅