「シロアリ対策は5年ごとの薬剤散布」…本当にそれだけで、あなたの家は大丈夫だと思っていませんか?

こんにちは関谷春樹です🌻15年間、大工・棟梁として現場に立ち、現在はホームインスペクターとして年間100棟の住宅を診断する傍ら、未来の建築士を育てる専門学校で「構造力学」や「環境工学」を教えています。

💊多くの人が、シロアリ対策を「虫の駆除」という観点だけで考えています。しかし、それでは根本的な解決にはなりません。なぜなら、シロアリ問題とは、生物の問題である以前に、建築の問題であり、環境の問題だからです。

この記事では、家を建て(大工)、家の強さを計算し(構造力学)、家と自然の関係を解明する(環境工学)という、三位一体の視点から、「シロアリ問題の本当の正体」と、薬剤だけに頼らない本質的な解決策を、徹底的に解説します。

※この記事では、難しい専門用語をできるだけ使わずに、一般の方でも概要がわかるようにイラストを多用して解説しています。そのため、専門的には多少の解釈の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。

第1章:【大工の視点】元棟梁が見てきた「シロアリ被害のリアル」

シロアリは、ただ木を食べるだけではない。家の「体力」を静かに奪っていく。

多くの人が、シロアリ被害を「家の柱が少し食べられること」くらいに考えています。

しかし、私が大工として、そして家を解体する中で見てきた現実は、もっと深刻です。

⚠️シロアリ被害の本当の怖さ

家の「体力」を目に見えない内側から、静かに、しかし確実に奪っていくことにあります。人間でいえば、自覚症状のないまま静かに進行する、慢性的な病気のようなものです。

🏘️外から見れば、まだ立派に見える我が家。しかしその壁の内側、床の下では、家の骨格である土台や柱が少しずつ空洞になり、本来の強度を失っていく。

そして、大きな地震が来たその瞬間に、家はその「体力」を失っていることに気づくのです。これは、決して大げさな話ではありません。

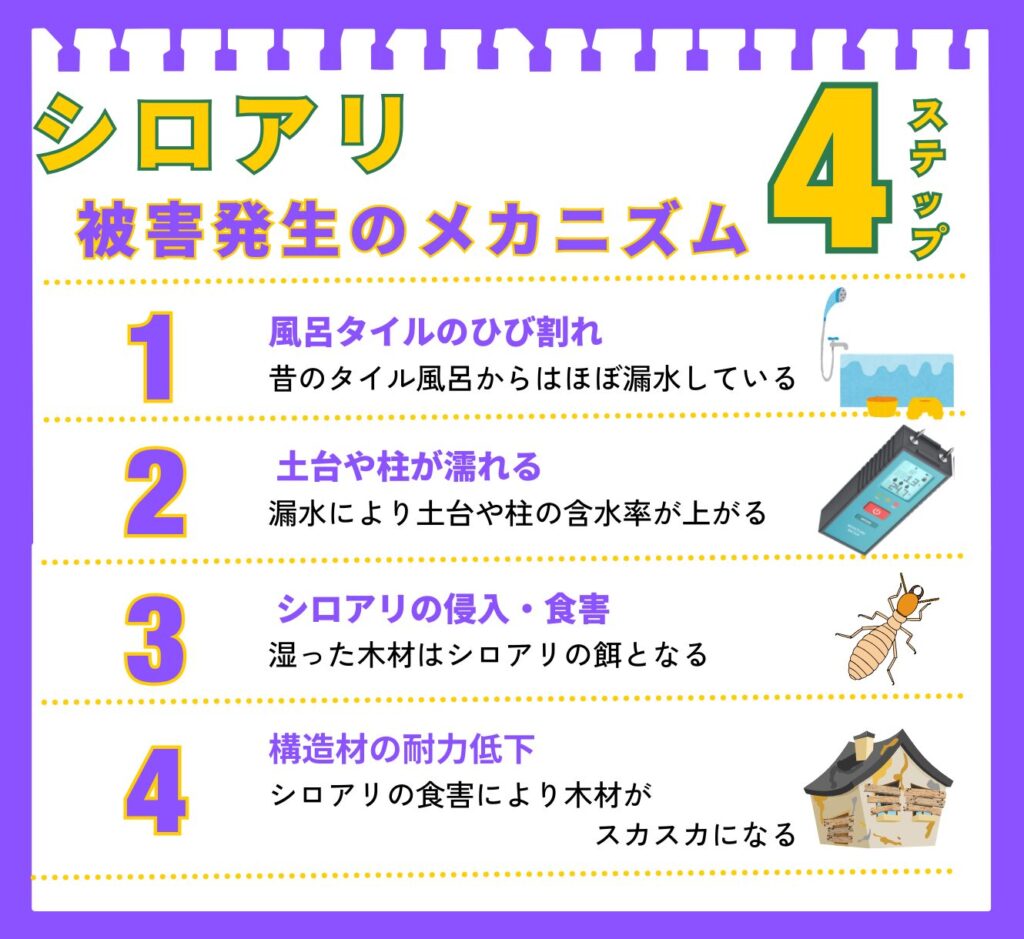

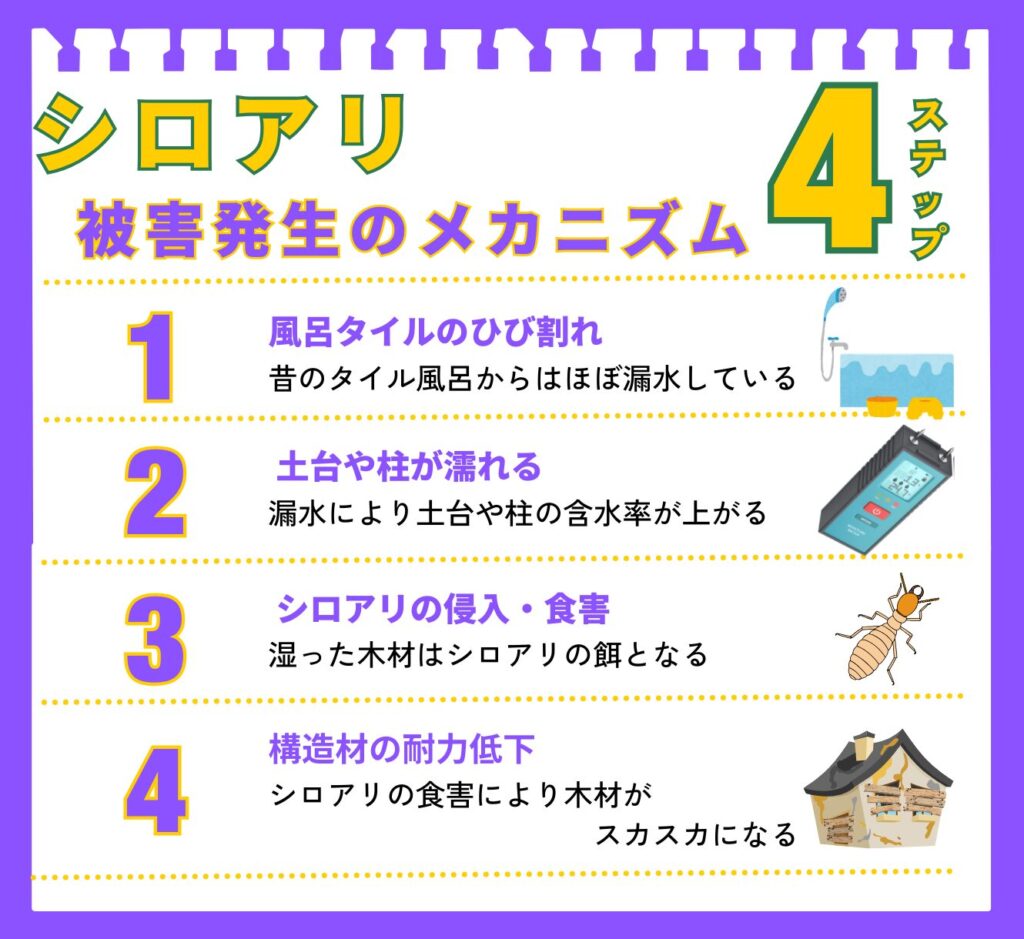

実録:タイル風呂を壊すと、ほぼ100%で遭遇した光景

私が大工としてリフォーム工事に明け暮れていた頃、特に忘れられない光景があります。それは、昔ながらの「在来工法(タイル張り)の浴室」の解体現場です🏚️

ハンマーでタイルを打ち破り、壁を剥がしていくと、ツンとした湿気の匂いと共に、ほぼ毎回「彼ら」に遭遇しました。

正直に申し上げて、私が手掛けたタイル風呂の解体では、ほぼ100%の確率で漏水による木材の腐朽と、それに伴うシロアリの被害が確認されました。

壁の内側にあるべき柱や土台は、まるでスカスカのスポンジのように形を失い、無数の蟻道(ぎどう)が走っていました。なぜ、タイル風呂がこれほどまでに狙われるのか?

🛁それは、目に見えないタイルのひび割れから常に水が染み込み、壁の内側がシロアリにとって最高の「湿ったレストラン」になっていたからです。

彼らが好むのは、死んだ木ではなく「湿った木」。その意味とは?

✅シロアリ対策の本質

ここで、シロアリ対策における最も重要な本質をお伝えします。 彼らは、乾燥してカラカラになった木材を好むわけではありません。彼らが生きていくために不可欠な「水」を豊富に含んだ、「湿った木」に群がるのです。

つまり、シロアリにとって、あなたの家が魅力的かどうかは、「その家が、どれだけ湿気を含んでいるか」で決まります。

📍この事実こそが、「対策の本質は、薬剤散布ではなく、建築環境の改善にある」という、この記事全体を貫くテーマに繋がっていきます。

第2章:【構造力学の視点】なぜ、あなたの家はシロアリに「負ける」のか

第1章では、シロアリ被害の「リアルな現場」についてお話ししました。この章では、一歩引いて、「なぜ、あの被害が家の強度にとって致命的なのか」を、建築の理論である構造力学の視点から解説します。

シロアリが浸食する「蟻道」が、構造耐力に与える本当の影響

シロアリは、木材の表面ではなく、水分の多い内側から食べ進めていく習性があります。そのため、表面上は問題ないように見えても、柱や土台の内部はスポンジのようにスカスカになっていることが少なくありません。

構造力学的に見ると、これは「断面欠損」という、非常に危険な状態です。

家の柱や梁は、その断面積全体で屋根や床の重さを支えています。しかし、内部が空洞化すると、荷重を支えるべき有効な断面積が失われ、本来の強度を全く発揮できなくなります。例えるなら、ぎっしりと中身の詰まった丈夫な木の棒が、気づかぬうちに「ストロー」のような状態になってしまうイメージです。

「べた基礎」と「布基礎」、構造的にどちらがシロアリに狙われやすいか

「べた基礎と布基礎、どちらがシロアリに強いですか?」これは、ネット上でもよく議題に上がる論争です。しかし、この問い方自体が、建築をあまり理解していない人の議論になりがちです。

なぜなら、シロアリ対策の観点から本当に重要なのは、基礎の「形式」よりも「いつ建てられたか」、そして「床下の地面がどう処理されているか」だからです。

✨現代の住宅の場合(おおよそ2000年以降)

現在の住宅は、たとえ布基礎であっても、湿気対策として床下の地面に「防湿コンクリート」を施工するのが一般的です。この場合、シロアリのリスクという点だけを考えれば、べた基礎と現代の布基礎に、実はほとんど差はありません。どちらも、コンクリートのひび割れや、配管まわりの隙間が弱点となります。

🏚️古い住宅の場合(おおよそ2000年以前)

問題は、防湿コンクリートが一般的でなかった時代の古い布基礎です。この時代の建物は、床下の地面が土のままになっているケースが多く、シロアリにとってはこの上なく快適な、湿度の高い環境が広がっています。「布基礎はシロアリに弱い」というイメージは、主にこの時代の建物の影響によるものです。

✅結論として、「べた基礎か、布基礎か」で優劣を決めるのではなく、「床下の地面が、きちんとコンクリートで覆われているか」を確認することこそが、本質的なリスク判断に繋がるのです。

なぜ「床下の換気」が、家の強度維持に死活問題となるのか

第1章で「シロアリは湿った木を好む」とお話ししました。そして、家の中で最も湿気が溜まりやすい場所、それが床下です。

この床下の湿気を外部に排出し、乾燥した状態に保つこと。それが、基礎に設けられた「床下換気口」の最も重要な役割です。

しかし、この換気口の前に物を置いて塞いでしまったり、雑草が生い茂って風通しが悪くなったりしている家が非常に多いのが現実です。

⚠️構造力学の視点から言えば

床下の換気を怠ることは、家の土台や柱を、意図的にシロアリが好む「湿った木」に変質させているのと同じです。換気が不十分な湿った床下は、もはや床下ではありません。それは、家の体力を静かに奪い続ける「シロアリの飼育ケース」なのです。

第3章:【環境工学の視点】薬剤に頼らず、シロアリを「寄せ付けない」科学

なぜ、多くの家のシロアリ対策は失敗に終わるのでしょうか?

✅シロアリ対策のポイント

それは、シロアリを「殺す」ことばかりに目を向けて、彼らが「なぜ、そこにいるのか?」という、より本質的な問いを見過ごしているからです。

この章では、建築と自然環境の関係を科学する「環境工学」の視点から、薬剤に頼らずにシロアリを寄せ付けない、根本的な解決策を解説します。

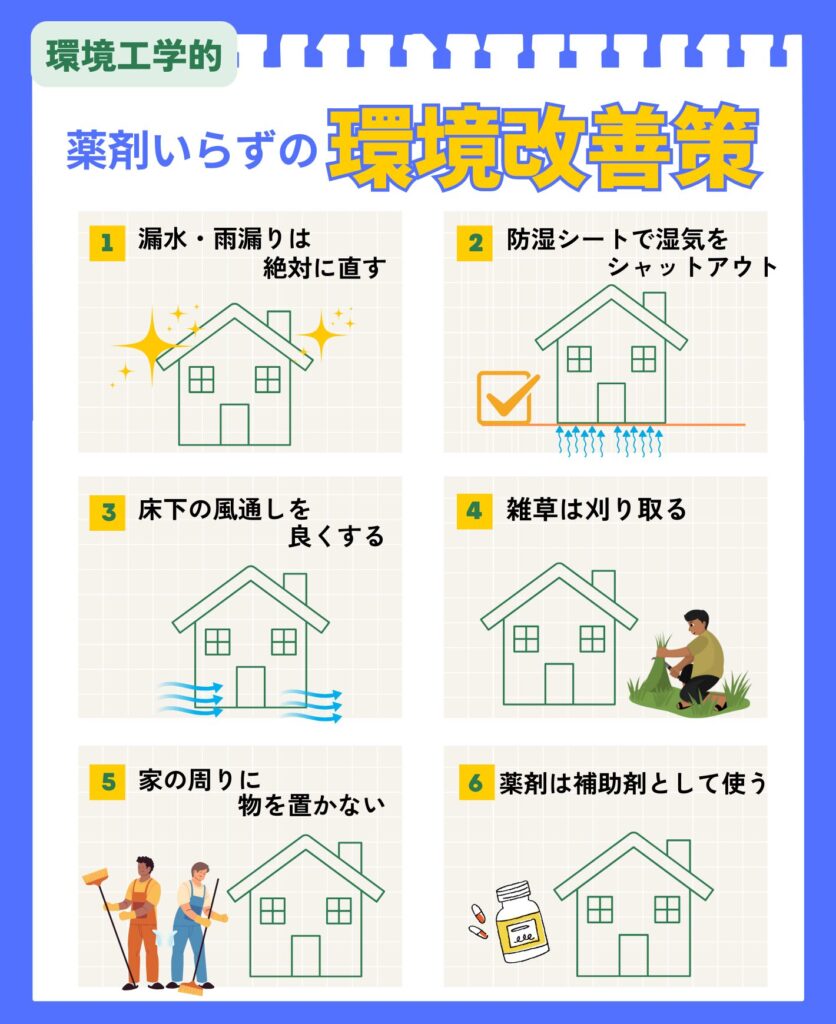

シロアリ対策の本質は「殺虫」ではなく「環境コントロール」である

📍シロアリ対策の本質とは、彼らを殺すこと(殺虫)ではありません。 彼らが「住みたくない」と感じる環境を作ること(環境コントロール)です。

環境工学的に言えば、シロアリが繁殖するには、絶対条件として適切な「温度」、そして何よりも「湿度」が必要です。つまり、家(特に床下)の環境を「乾燥した、風通しの良い状態」に保つことができれば、彼らはそもそも住み着くことすらできないのです。

薬剤散布が「補助材」でしかない、決定的な理由

もちろん、薬剤散布が全く無意味だというわけではありません。しかし、私はこれをあくまで「補助材」だと考えています。

例えるなら、ひどい虫歯の痛みに対して、鎮痛剤を飲むようなものです。鎮痛剤(=薬剤)は一時的に痛みを和らげてくれますが、虫歯(=シロアリが好む湿った環境)そのものを治さなければ、薬が切れればまた痛み出します。

薬剤の効力は、一般的に5年程度で切れてしまいます。しかし、家の床下が湿気やすく、風通しが悪いままであれば、5年後、10年後も、あなたの家はシロアリを招待し続けることになるのです。

シロアリが住みたくなくなる家を作る「5つの環境改善策」

では、具体的にどうすれば「シロアリが住みたくない家」を作れるのでしょうか。環境工学の観点から、今日からでも意識できる5つのポイントを紹介します。

- 徹底的な「湿気対策」

キッチンや浴室、洗面所からのわずかな水漏れも見逃さないようにしましょう。また、家の外壁に直接植物のツルが這っていたり、土が接していたりすると、常に壁が湿った状態になり、シロアリを呼び寄せます。 - 床下の「風通し」の確保

床下換気口の前に物を置かない、周りの雑草を定期的に刈るなど、空気の流れを妨げないようにしましょう。 - 家の周りの「エサ」をなくす

庭に放置された古い木材や段ボール、切り株などは、シロアリにとって格好のエサ場であり、母屋へ侵入するための前線基地になります。 - 建物への「アプローチ」を断つ

シロアリは人目のつかない影から侵入します。室外機や給湯器の裏やウッドデッキの下などをできるだけ清掃しましょう。 - 「雨水の排水計画」の見直し

雨樋が詰まっていたり、地面の勾配が悪く、雨水が家の基礎周りに溜まったりしていませんか?常に基礎周りがジメジメしていると、土中のシロアリの活動を活発化させます。

第4章:建築のプロが行う「対シロアリ診断」と、あなたの実践プラン

さて、ここまでの章で「シロアリ対策の本質は、家の環境改善にある」ことをご理解いただけたかと思います。 では、実際に「我が家」の対策を始めるために、あなたは何をすべきなのでしょうか。この最終章では、具体的なアクションプランを提示します。

シロアリ業者と住宅診断士、見るポイントはここが違う

まず、専門家に相談する際、誰に頼むかで得られる答えが大きく違うことを知っておく必要があります。

🍀住宅診断士(建築のプロ)の視点

シロアリが「なぜ、そこにいるのか?」という原因を探り、家全体の環境を改善することを目的とします。構造的,環境的にどんな改善ができるかを提案します。

📍シロアリ駆除業者の視点

シロアリが「いるか、いないか」を探し、「駆除」することを目的とします。建築的な改善案を提案することは少ないでしょう。

特に新築住宅の調査では、この違いが顕著に表れます。 新築でシロアリの被害が見つかることは、まずありません。そのため、シロアリ業者が見れば「問題なし」となります。

しかし、住宅診断では「今は問題ないが、将来の大きなリスクになる施工」を見抜きます。

例えば、以下のような点です。

- 基礎のすき間に、防蟻(ぼうぎ)用のシーリングが施されているか。

- 基礎パッキンが化粧モルタルで埋められ、床下の通気が不足していないか。

- 屋根や外壁などの外部に雨漏りのリスクがある施工がないか。

- ベランダの防水層に雨漏りのリスクはないか。

これらは、今すぐの不具合ではありません。しかし、5年後、10年後にシロアリを呼び寄せる「入り口」になるのです。この未来のリスクを見抜けるかどうかが、専門家としての大きな違いです。

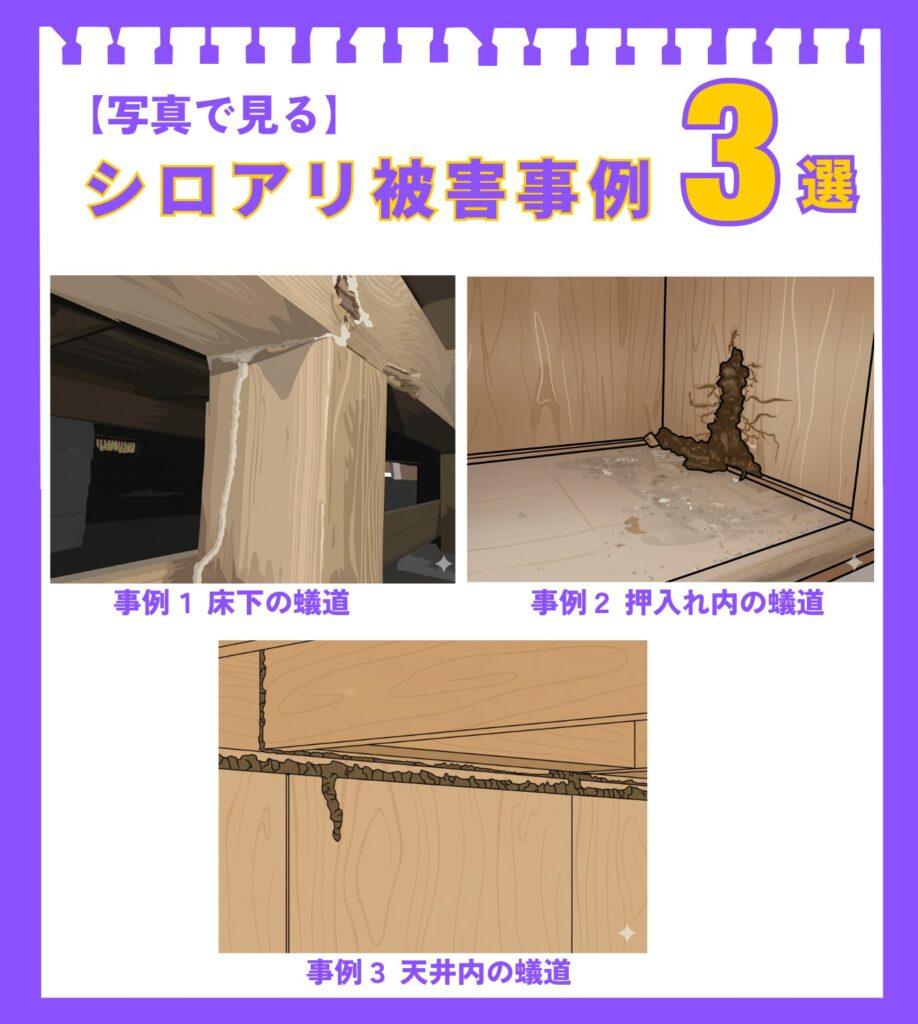

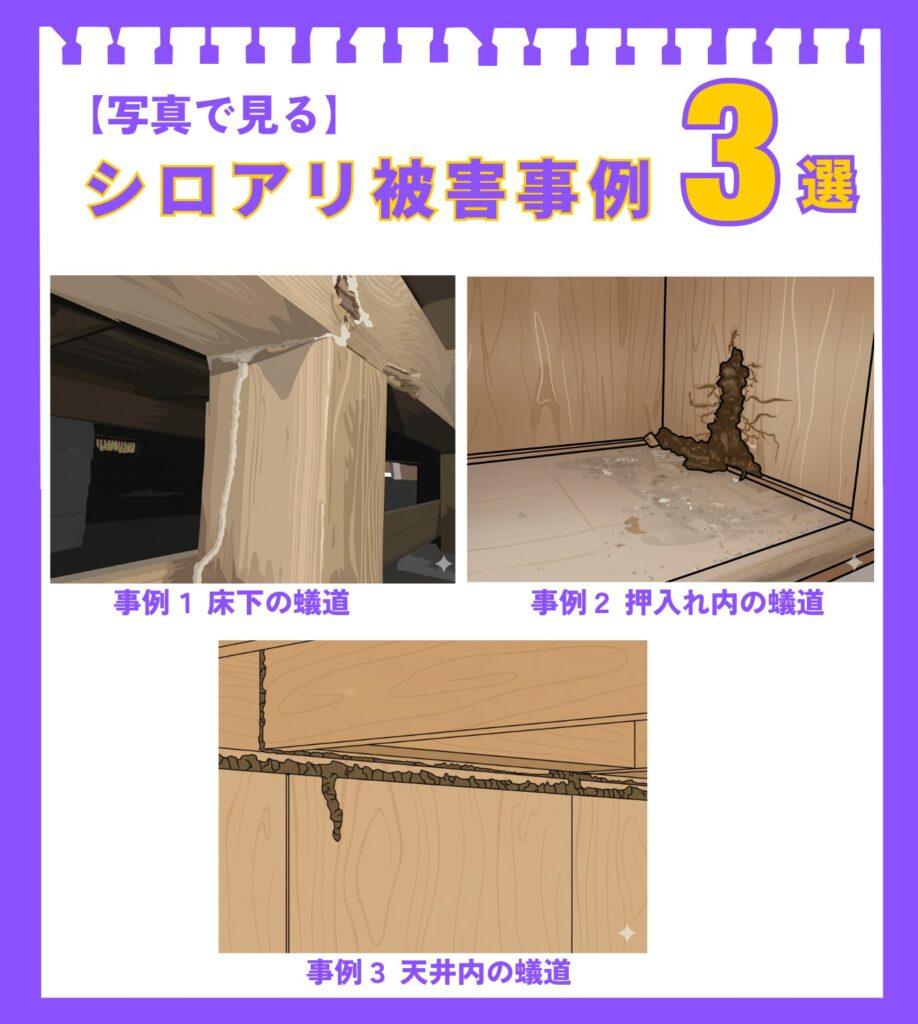

【写真で見る】シロアリ被害の恐ろしい実態

上の写真をご覧ください。実際に私が現場で見てきた写真をご覧いただくのが一番でしょう。個人情報に配慮した上で、いくつかの典型的な被害事例をご紹介します。

- 事例1:床下

最も多いのが、床下からの被害です。特に地面が土のままになっている古いお宅では、湿気と共にシロアリが侵入し、束(つか)や大引き(おおびき)、土台といった構造上最も重要な部分を蝕みます。 - 事例2:押入れ・壁の内部

シロアリは床下だけだと思っていませんか?押入れの奥の壁や、普段見ることのない壁の内部は、結露などで湿気を帯びやすく、シロアリの温床になることがあります。 - 事例3:小屋裏(天井裏)

雨漏りによって湿気を含んだ小屋裏の木材も、シロアリにとっては格好のご馳走です。被害は家の最下層だけでなく、最上階にまで及ぶのです。

我が家の「対シロアリ性能」を高めるセルフチェックリスト

専門家に相談する前に、ご自身でできることはたくさんあります。

第3章で解説した「5つの環境改善策」を元に、具体的なチェックリストを作成しました。ぜひ、ご自宅の周りを点検してみてください。

🐜【シロアリセルフチェック】🐜

- □キッチンや洗面台の下、トイレの床などに、水が滲んだような跡はないか?

- □床下換気口の前に、物を置いて塞いでいないか?

- □基礎の周りに、雑草が生い茂っていないか?

- □使わなくなった木材や段ボールを、家の周りに放置していないか?

- □ウッドデッキや庭木が、家の外壁に直接触れていないか?

- □雨樋は詰まっておらず、雨水がスムーズに排水されているか?

「診断」から「改善」へ。本当の意味での対策サイクルとは

シロアリ対策は、一度やったら終わり、ではありません。家の健康を維持し続けるための、継続的な活動です。理想的な対策サイクルは、以下のようになります。

- セルフチェック

まずは自分でできる環境改善を実践する。 - 専門家による診断

建築のプロに家全体の健康状態を診断してもらい、弱点を正確に把握する。 - 環境改善の実施

診断結果に基づき、必要な環境改善(湿気対策や換気改善など)を行う。 - 補助的な薬剤使用

それでもなおリスクが高いと判断された場合に限り、補助的に薬剤散布を検討する。 - 定期的な維持管理

セルフチェックを続け、良好な環境を維持する。

【結論】シロアリ問題とは、建築の問題であり、環境の問題です

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

シロアリ対策と聞くと、多くの人は「強力な薬剤で虫を殺すこと」を想像します。しかし、本当の敵はシロアリそのものではなく、彼らを呼び寄せてしまう「家の環境」にあります。

シロアリ問題とは、生物の問題である以前に、建築の問題であり、環境の問題なのです。

薬剤に頼る前に、まずはあなたの家の「健康状態」と「環境」を、客観的に診断してみませんか?家の弱点を知ることこそが、本当の安心への第一歩です。 悩んだらまず、あなたの家の「環境」を診断できる、利害関係のない専門家にご相談ください。

私は建築の仕事を15年間してきた専門家として、家の不具合の原因を見つけ、みなさんが抱えている不安やストレスを、少しでも「安心」に変えるお手伝いができると信じています🌻

「我が家は大丈夫かな?」その小さな疑問が、10年後の大きな後悔を防ぐ第一歩です。

🍀住まいと家族の健康学校🍀では住宅に関する悩み相談を受けています。 住まいの不安は大きなストレスとなるためプロの専門家に話を聞いてもらいましょう。

LINE公式アカウントから簡単にチャットで相談できます😊

▼友だち追加はこちらから▼

【🔗 LINE友だち追加ボタン】

または

✅QRコードを読み込んでください✅

「シロアリ」のよくある質問(FAQ)

Q1. やはり「5年ごとの薬剤散布」は、やらなければダメなのでしょうか?

A. 一概に「不要」とは言えませんが、この記事で解説した通り、薬剤散布はあくまで「補助的な対策」だと考えるのが賢明です。家の床下が湿気やすく、風通しが悪い「シロアリが好む環境」のままでは、いくら薬剤を撒いても根本的な解決にはなりません。まずはご自宅の環境改善を優先し、それでもなおリスクが高いと専門家が判断した場合に、薬剤の使用を検討するのが理想的な順番です。

Q2. 新築なので、シロアリの心配はまだしなくて大丈夫ですよね?

A. 新築の家にシロアリが「住み着いている」可能性は低いです。しかし、「将来シロアリを呼び込んでしまう施工上の不備」が存在する可能性はあります。例えば、床下の換気不良や、基礎まわりのシーリング不足などです。新築時にこそ、こうした「未来のリスク」がないかを、建築のプロの目でチェックしておくことが、本当の意味での予防に繋がります。

Q3. 羽アリを見つけました。すぐに駆除業者を呼ぶべきですか?

A. まずは慌てずに、その羽アリが本当に「シロアリ」かどうかを見極めることが重要です。シロアリの羽アリは、胴体が寸胴で、4枚の羽がほぼ同じ大きさという特徴があります。もしシロアリだった場合は、すでに家の中に巣がある可能性が高いサインです。シロアリ駆除と併せて建築側の問題(床下の湿気、換気不足、基礎のすき間など)がないかを調査しなければ再度シロアリが発生する可能性があります。

Q4. 鉄骨造やコンクリート造の家なら、シロアリは関係ないですよね?

A. いいえ、そんなことはありません。シロアリはコンクリート自体を食べることはありませんが、基礎のわずかなひび割れや、配管まわりの隙間を通って、建物内部に侵入します。そして、内装に使われている木材(床材、壁の下地など)や、家具などを食害します。構造が木造でなくても、内装に木材が使われている限り、シロアリのリスクはゼロにはなりません。

Q5. 床下の換気扇や調湿材の設置を勧められました。効果はありますか?

A. 床下の「環境改善」という点において、換気扇や調湿材は有効な手段の一つです。しかし、それらを設置する前に、「なぜ、そもそも床下の湿度が高いのか」という根本原因を特定することが何よりも重要です。また、換気扇の設置により二次的な不具合が生じたケースもあります。床下の換気計画を立てて効果的な換気扇の設置が必要です。

🍀住まいと家族の健康学校🍀では住宅に関する悩み相談を受けています。 住まいの不安は大きなストレスとなるためプロの専門家に話を聞いてもらいましょう。

LINE公式アカウントから簡単にチャットで相談できます😊

▼友だち追加はこちらから▼

【🔗 LINE友だち追加ボタン】

または

✅QRコードを読み込んでください✅