🦠カビキラーで一生懸命掃除しても、なぜ、あの黒いカビはすぐに再発してしまうのでしょうか?

こんにちは関谷春樹です🌻建築専門学校で「環境工学」を教える講師であり、「カビ・ダニ診断士」の関谷春樹です。

多くの人が、カビとの戦いに疲弊し、「私たちの暮らし方が悪いのかな…」と自分を責めてしまっています。しかし、根本的な原因は、そこにはありません。

この記事では、「掃除」という対症療法ではなく、「家の環境」という根本原因にアプローチする、科学的なカビ対策の全てをお話しします。この記事を読めば、あなたの長年の悩みは、きっと解決に向かうはずです😊

※この記事では、難しい専門用語をできるだけ使わずに、一般の方でも概要がわかるようにイラストを多用して解説しています。そのため、専門的には多少の解釈の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。

第1章:カビを育てる「4つの要素」と、一般的な対策の限界

まず、なぜあなたのこれまでの努力が報われなかったのか、その理由から解き明かしていきましょう。

カビが発生する科学的な仕組み:「温度」「栄養」「水分」「酸素」の4つが揃うとき

カビが目に見える形で成長するには、科学的に4つの条件が揃う必要があります。それは「温度」「栄養」「水分」、そして私たち人間と同じように「酸素」です。

このうち、私たちが生活する上で「温度」や「栄養源」、そして「酸素」を家の中から完全になくすことは不可能です。つまり、カビ対策とは、私たちが唯一コントロールできる最も重要な要素である「水分」との戦いに他なりません。

✅特に重要な3つの要素を見ていきましょう。

🦠カビが生える環境🦠

- 温度: 20~30℃程度の、人間が快適だと感じる温度を好みます。

- 栄養: ホコリ、人の皮脂、壁紙の糊、木材など、家の中にあるほとど全てのものが栄養になります。

- 水分(湿度): 湿度60%を超えると活動を始め、80%を超えると一気に繁殖します。

本当の敵は「家の見えない欠陥」が生み出す結露と空気のよどみ

「湿気対策なら、除湿機や換気を頑張っている」という方も多いでしょう。しかし、それでもカビが再発するのはなぜか。それは、あなたが戦うべき本当の敵が、目に見える場所の湿度ではないからです。

本当の敵、それは家の「見えない欠陥」が生み出す、局所的な「結露」と「空気のよどみ」です。

⚠️例えば

- 断熱欠損が原因で、壁の内部や部屋の隅が冷やされて発生する結露。

- 床下や外壁内、小屋裏の換気不足が原因で、湿気が排出されずに発生する結露。

一般的な換気や除湿では、こうした構造内部の問題までは解決できません。そして、見えない場所で発生した結露とよどみが、カビにとって最高の繁殖環境を整えてしまうのです。

暮らし方の問題ではない:あなたが戦うべきは、家の「環境」そのものである

つまり、問題の本質はあなたの「暮らし方」にあるのではなく、結露や空気のよどみを生み出してしまう、家の「構造」や「性能」といった、物理的な環境そのものにある可能性が高いのです。

コップから溢れる水を必死で拭き取るのではなく、蛇口そのものを閉めに行く。それが、カビ対策における、本当の第一歩です。

第2章:そのカビ、本当に安全?見過ごせない健康リスク

⚠️「カビは見た目が悪いだけ」そう思っていませんか?それは、大きな間違いです。 目に見えるカビは、氷山の一角にすぎません。本当の脅威は、空気中に絶えず放出されている、目に見えない「カビの胞子」です。私たちは、知らず知らずのうちに、その胞子を吸い込んで生活しているのです。

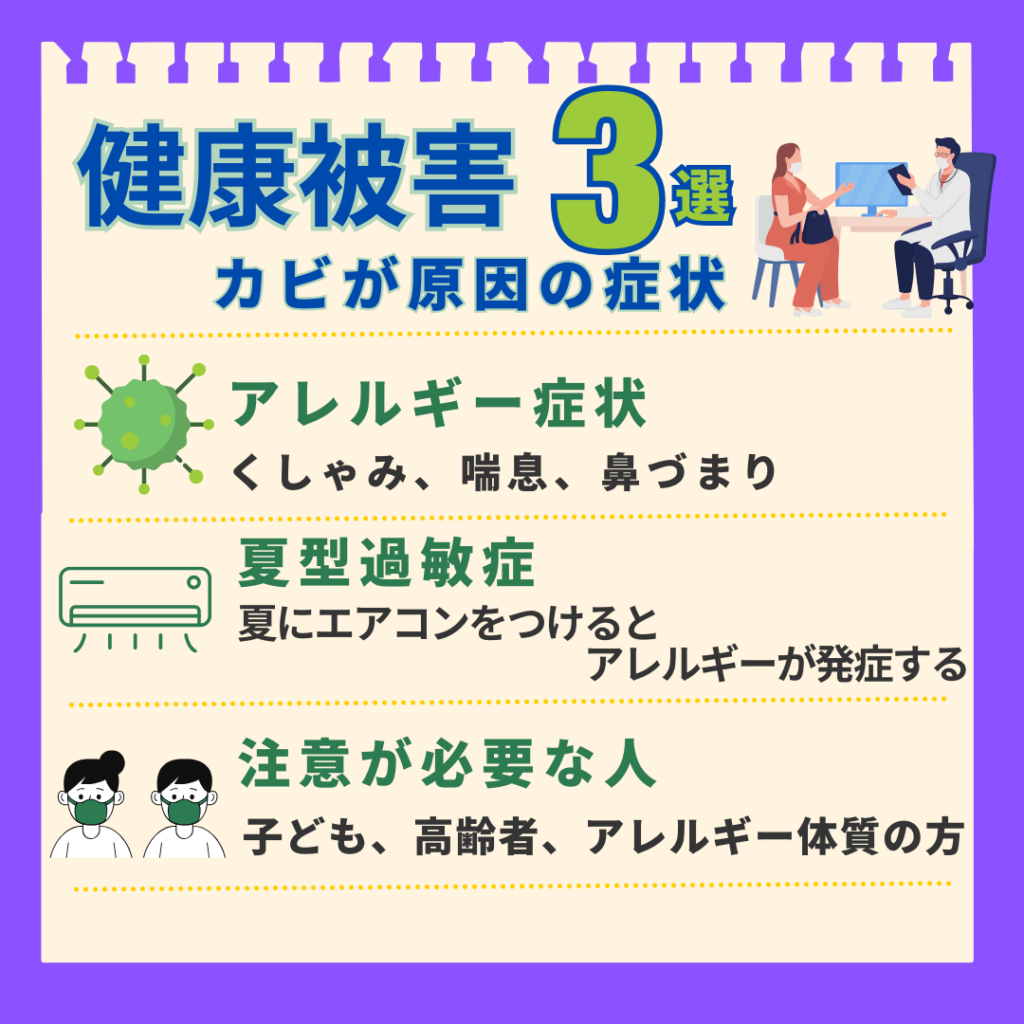

カビの胞子が引き起こすアレルギー症状

私たちの体には、異物が侵入すると、それを排出しようとする防御機能が備わっています。カビの胞子も、体にとっては「異物」です。そのため、胞子を吸い込み続けることで、免疫システムが過剰に反応し、様々なアレルギー症状を引き起こすことがあります。

❤️🩹カビが原因の健康被害❤️🩹

- くしゃみ、鼻水、鼻づまり(アレルギー性鼻炎)

- 止まらない咳、ぜんそく(気管支喘息)

- 目のかゆみ、充血(アレルギー性結膜炎)

- 皮膚のかゆみ、湿疹(アトピー性皮膚炎の悪化)

「なんだか最近、風邪でもないのに咳が続く…」その原因は、もしかしたら室内のカビかもしれません。

夏型過敏性肺炎と、その恐ろしさ

カビが引き起こす健康被害の中で、特に注意が必要なのが「夏型過敏性肺炎」です。 これは、主に夏場(6月~10月頃)に繁殖しやすくエアコンの使用や湿気が多い季節になることが原因です。

💊主な症状は、咳、息切れ、発熱など、夏風邪と非常によく似ています。そのため、ただの風邪だと思い込んで見過ごされがちですが、カビの多い環境で生活し続けると、症状が慢性化し、肺の機能が著しく低下してしまう危険な病気です。

「夏になると、毎年同じような咳が出る」「家にいる時だけ、体調が悪い気がする」といった場合は、この病気を疑う必要があります。

特に注意が必要な人とは?

カビへの抵抗力は、人によって異なります。特に、以下の方々は免疫力が低いため、カビによる健康被害のリスクが一般の方よりも高くなります。

✅注意が必要な人✅

- 小さなお子様、赤ちゃん

- ご高齢の方

- もともとアレルギー体質の方や、喘息などの持病をお持ちの方

ご家族に当てはまる方がいる場合は、カビ対策は単なる「お掃除」ではなく、大切な家族の健康を守るための「必須の危機管理」だと考えてください。

第3章:【最重要】最新の家でこそ危険!「基礎断熱工法」に潜むカビの罠

「最新の家は性能が良いから、カビなんて生えないはず」…そう思っていませんか? 実は、近年の高気密・高断熱住宅で主流となっている「基礎断熱工法」にこそ、専門家でなければ見抜けない、深刻なカビのリスクが潜んでいます。この章では、そのメカニズムを徹底的に解き明かします。

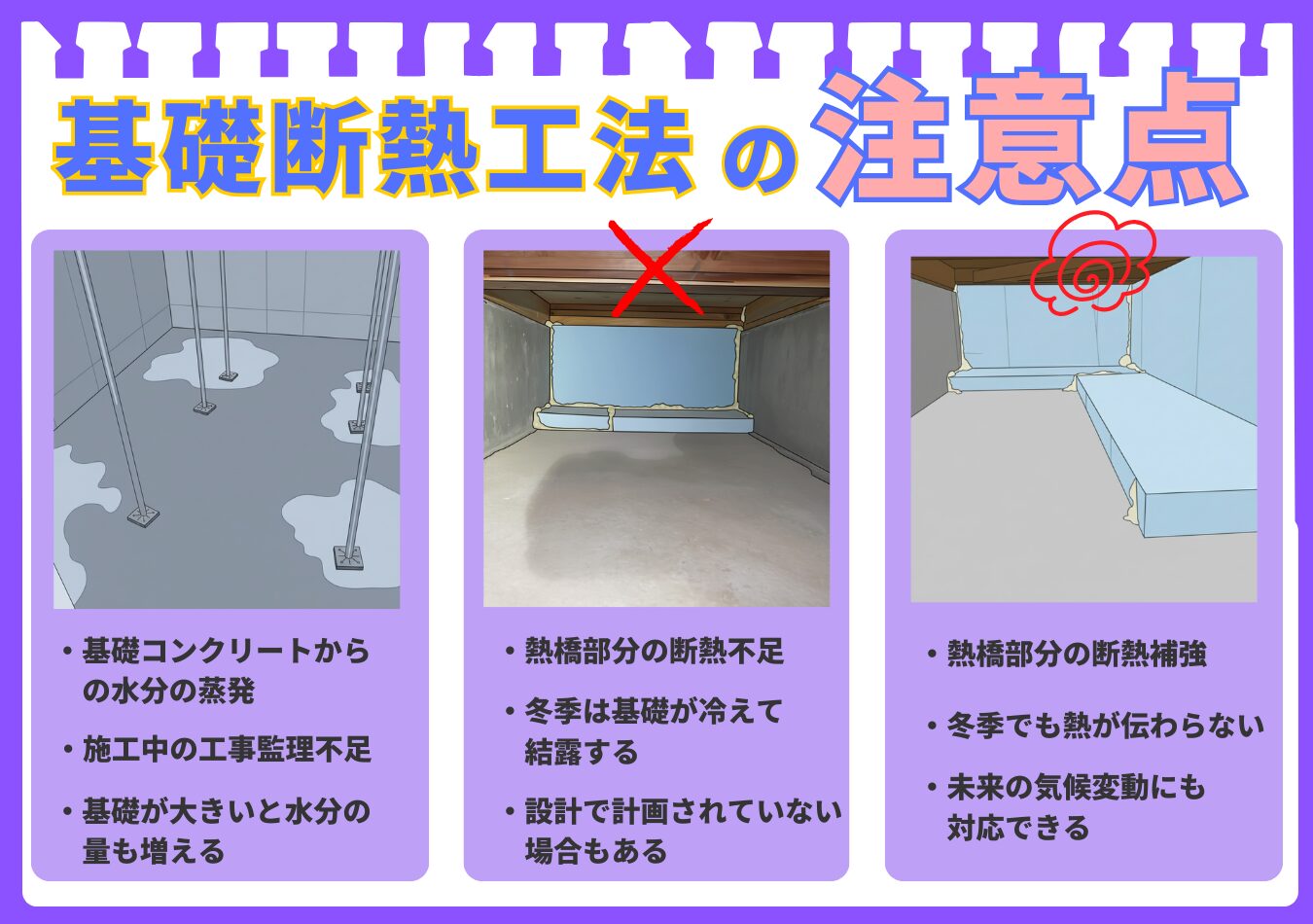

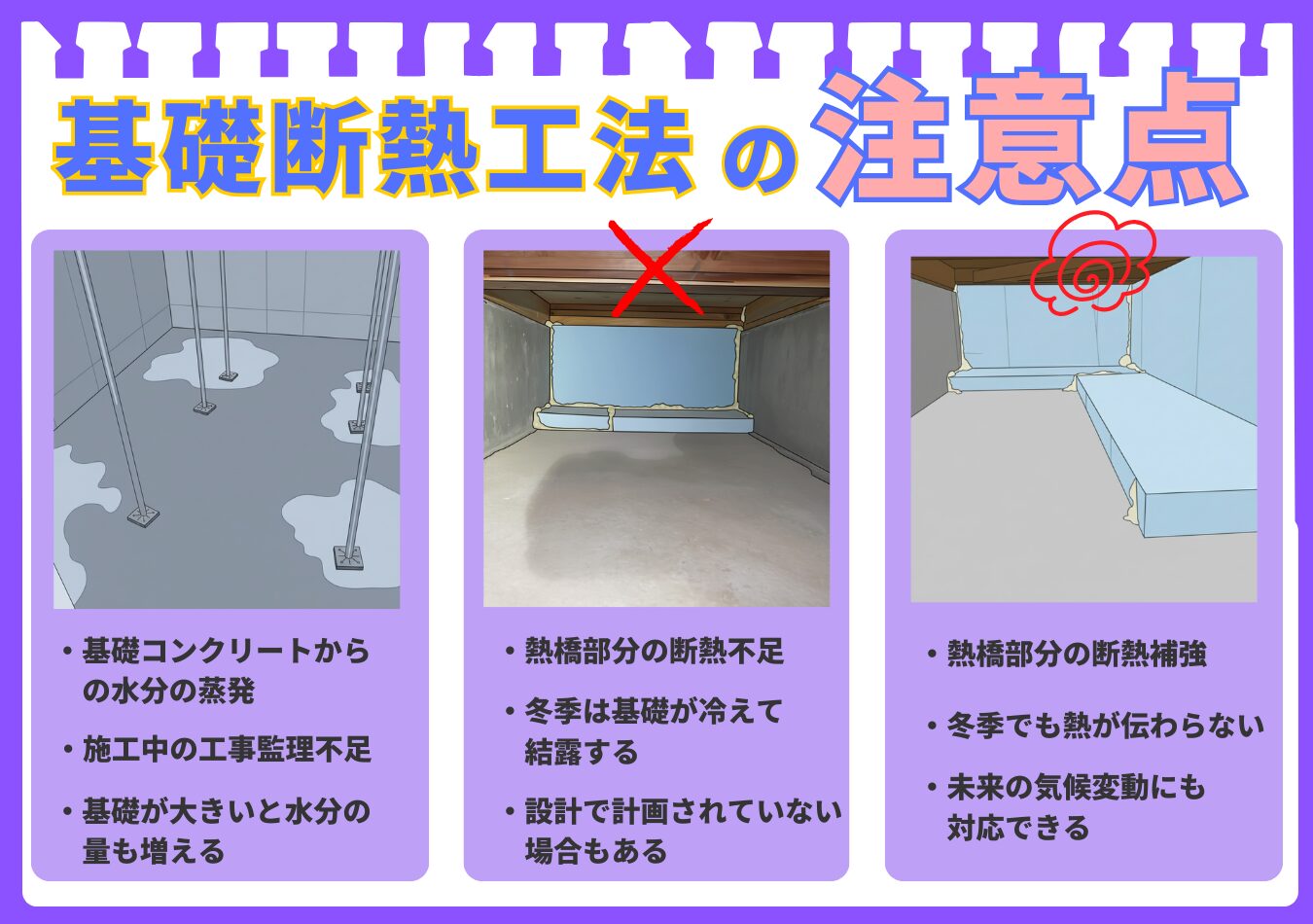

罠①:コンクリートから放出される、見えない水蒸気

☘️基礎断熱工法とは

家の外周に面した基礎の内側や外側を断熱材で覆い、床下空間も室内の一部として考える工法です。これにより、冬でも床が冷たくならない、快適な住環境が生まれます。

しかし、この「床下を気密空間にする」という考え方に,設計ミスや工事監理不足,施工ミスがあると高性能な家を造っているはずなのにカビが生えてしまいます。

新築時に打設された基礎コンクリートは、一見乾いているように見えても、その内部には大量の水分を含んでいます。そして、その水分が水蒸気として完全に放出され終わるまでには、実に2年以上もの歳月がかかると言われています。

⚠️⚠️要注意⚠️⚠️

竣工後は24時間換気により床下も換気されますが,施工中は換気設備はありません。

この状況が新築でもカビが生じる罠なのです。

従来の床下換気がある家なら、その水蒸気は自然に外部へ排出されます。しかし、密閉された基礎断熱の床下では、その逃げ場のない大量の水蒸気が床下空間に充満し、結露やカビが発生します。

これは、もはや家ではありません。カビを育てるための、巨大な「培養ケース」です。施工中に床下の除湿を徹底するなどの適切な計画がなければ、引き渡し前に床下がカビだらけになる、という悲劇も実際に起きているのです。

罠②:断熱の切れ目「熱橋(ヒートブリッジ)」が結露を招く

🔥熱橋(ヒートブリッジ)とは

これは、断熱材が途切れている部分(外周部に対して直角方向の基礎など)を通じて、外の冷気が伝わることです。

特に、基礎断熱工法において最も注意すべきなのが、基礎の外周部です。この部分は外気に直接接しているため、冬場には非常に冷たくなります。

もし、この冷たい基礎コンクリートの部分に、適切な断熱処理が施されていなければ、どうなるでしょうか。 床下空間の暖かい空気がこの部分で急激に冷やされ、空気中の水蒸気が水滴となり、激しい結露が発生します。

これは、設計者や工事監理者の「熱橋」に対する知識不足が招く、典型的な施工不良です。この小さな断熱の欠損が、家全体の健康を蝕む、大きなカビの原因となるのです。

第4章:【ホームインスペクターの実録】見えない場所で、あなたの家は蝕まれている

第3章で解説した「家の弱点」は、なぜ生まれてしまうのでしょうか。 ここでは、私がホームインスペクターとして、そしてカビ・ダニ診断士として、実際の診断現場で見てきた、カビを招く典型的な「施工不良」の事例をご紹介します。

床下の悲劇:断熱材のずり落ちと換気口の閉塞

床下は、カビの発生源として最も多い場所のため要チェックです!

住宅診断で床下の調査を行っているとカビが生えている新築住宅は少なくありません。

- 床断熱材のずり落ち

「高性能な断熱材を使用しています」と謳っているハウスメーカーでも、施工不良により断熱材が下がって、床板との間に大きな隙間ができていては、全く意味がありません。その隙間が結露を生み、カビの温床となります。 - 床下換気口の閉塞

基礎と土台の間に隙間を設けて床下を換気する「基礎パッキン工法」は、非常に有効な手法です。しかし、仕上げの際に職人がその隙間をモルタルで完全に塞いでしまい、換気経路が失われている事例を、私は何度も見てきました。 - 計画性のない換気扇

リフォームの際に、良かれと思って床下に湿気対策の換気扇を設置するケースがあります。しかし、家全体の空気の流れを計算する「換気計画」を無視して設置すると、ただ床下の湿った空気をかき混ぜるだけで、場合によってはカビの胞子を家中に拡散させるだけの「拡散装置」と化してしまいます。

壁の中の時限爆弾:壁断熱材と外壁通気の欠陥

壁の中は、一度塞いでしまうと二度と見ることができない、まさに「ブラックボックス」です。ここに潜む欠陥は、数年後に現れる「時限爆弾」と言えるでしょう。

- 壁断熱材の欠損

壁の中には、電気の配線や水道の配管などが複雑に通っています。その周りの断熱材を丁寧に施工せず、隙間ができてしまうと、そこが「熱橋」となり、壁の内部で結露(壁内結露)が発生します。 - 外壁通気の閉塞

家の外壁の内側には、壁内の湿気を外部に逃すための「通気層」という、非常に重要な空気の通り道があります。しかし、施工ミスでこの通り道が塞がれてしまうと、湿気は逃げ場を失い、内部結露のリスクが飛躍的に

天井裏の盲点:換気不足とダクトの接続不良

天井裏(小屋裏)もまた、カビが見過ごされがちな危険地帯です。

- 小屋裏換気の不足

夏場には50℃以上にもなる天井裏。ここの熱気と湿気を排出するための換気が不十分だと、夜になっても熱が抜けず、冬場には上下の温度差で結露の原因になります。 - 浴室換気扇ダクトの接続不良

浴室の湿気を排出するはずのダクトが、天井裏で外れていることがあります。これでは、湿気を家中に撒き散らしているのと同じです。

これらの「見えない欠陥」は、すべて設計や工事監理の知識不足、あるいは現場の施工不良から生まれます。そして、これらが複雑に絡み合い、あなたの家を「カビやすい家」にしてしまっているのです。

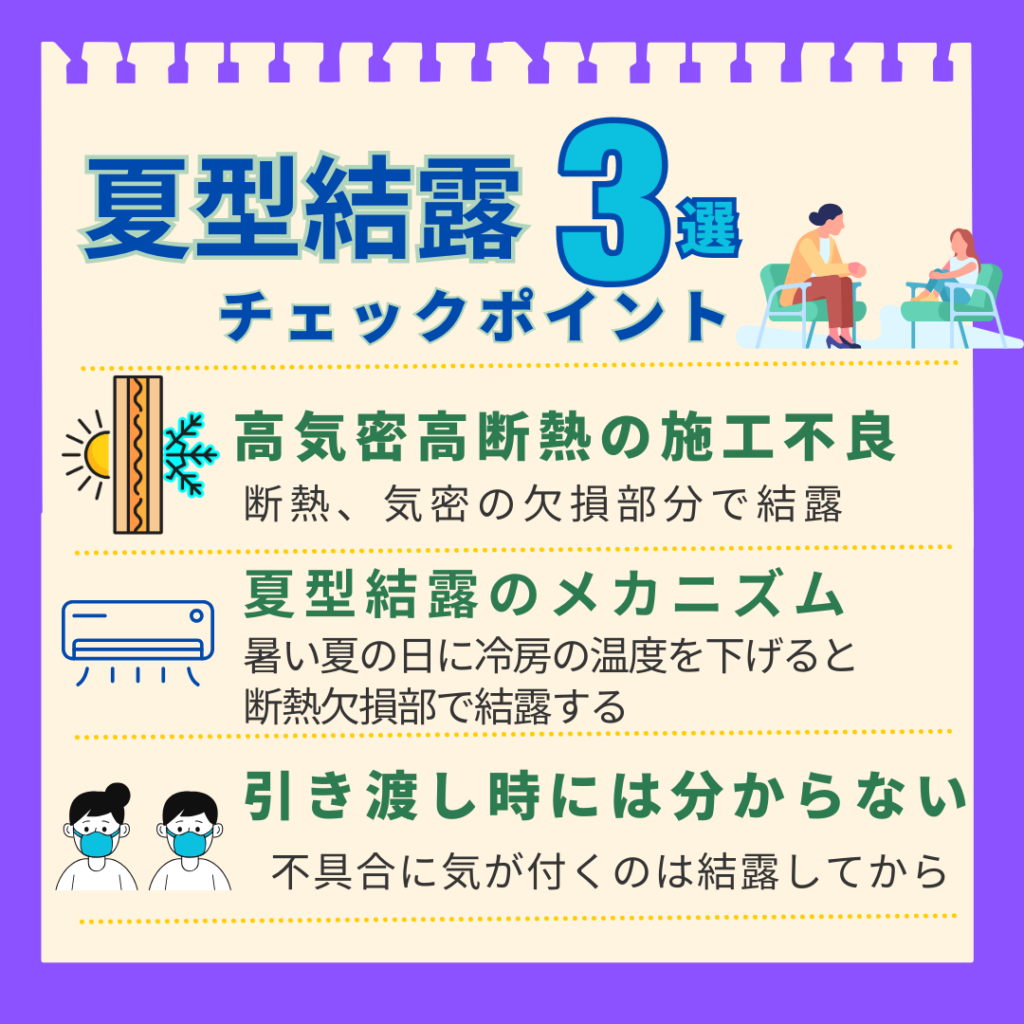

第5章:気候変動による「夏型結露」が多発

これまでの話は、主に冬場の結露が原因となるカビの話でした。

しかし,近年の住宅事情と気候変動は、新たな脅威を生み出しています。それが「夏型結露」です。

高気密・高断熱住宅が、逆にカビのリスクを高めるケースとは?

現代の住宅は、省エネのために高気密・高断熱化が進んでいます。これは、適切に施工されていれば非常に効果的です。しかし、もし壁の中に断熱欠損や気密欠損といった「見えない欠陥」があった場合、その高い性能が逆効果になってしまうことがあります。

温暖化とエアコンが引き起こす「夏型結露」のメカニズム

夏場、外は高温多湿。室内はエアコンでキンキンに冷やされている。この時、壁の中に施工不良による隙間があると、どうなるでしょうか?

☀️「夏型結露」の正体☀️

湿気を含んだ暖かい外気が、その隙間から壁の内部に侵入し、エアコンで冷やされた内壁の石膏ボードの裏側で急激に冷やされます。すると、空気中の水蒸気が飽和し、壁の中で「結露」が発生します。

引き渡し時には分からない、数年後に現れる不具合の可能性

この夏型結露は壁の内部で静かに進行するため、発見が非常に困難です。そして、数年が経過し、壁紙の裏がカビだらけになったり、構造材が腐朽したりして、ようやく問題が発覚します。

高気密・高断熱化と、温暖化が進む現代において、この「夏型結露」は、今後ますます注意が必要となる、非常に厄介な問題です。今、この問題に気づき、適切な診断と対策を行うことが、数十年後のあなたの家の資産価値を大きく左右するのです。

【結論】カビとの戦いに終止符を。本当の敵は「家の見えない欠陥」です

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

カビ対策の本質は、目に見えるカビを「掃除」することではありません。カビを育ててしまう、あなたの家の「環境」そのものと向き合うことです。そして、その環境を悪化させている根本原因は、多くの場合、床下や壁の中など、「見えない場所の欠陥」にあります。

表面的な掃除を繰り返す日々に終止符を打つために、まずはあなたの家の「健康診断」をしてみませんか?家のどこに結露のリスクが潜み、どこで空気がよどんでいるのか。その根本原因を知ることこそが、本当の安心への第一歩です☘️

「我が家は大丈夫かな?」その小さな疑問が、10年後の大きな後悔を防ぎます。 悩んだらまず、あなたの家の「環境」を診断できる、利害関係のない専門家にご相談ください。

私は建築の仕事を15年間してきた専門家として、家の不具合の原因を見つけ、みなさんが抱えている不安やストレスを、少しでも「安心」に変えるお手伝いができると信じています🌻

🍀住まいと家族の健康学校🍀では住宅に関する悩み相談を受けています。 住まいの不安は大きなストレスとなるためプロの専門家に話を聞いてもらいましょう。

LINE公式アカウントから簡単にチャットで相談できます😊

▼友だち追加はこちらから▼

【🔗 LINE友だち追加ボタン】

または

✅QRコードを読み込んでください✅

【実践版】カビに関するよくある質問(FAQ)

Q. 新築なのに壁にカビが生えてきました。何が原因ですか?

A. 新築の家でカビが発生する場合、それは「暮らし方」ではなく、建物自体に原因が潜んでいる可能性が非常に高いです。主に、以下の3つの原因が考えられます。

- 建材の未乾燥: 基礎コンクリートや木材が十分に乾燥していないまま壁を塞いでしまうと、そこから放出される大量の水分がカビの原因になります。

- 断熱・気密の施工不良: 壁の中の断熱材に隙間があったり、気密処理が不十分だったりすると、壁の内部で結露が発生し、カビの温床となります。

- 換気計画の不備: 24時間換気などの換気設備が適切に作動していない。

いずれも、専門家による診断で原因を特定することが解決の第一歩です。

Q. 新築の工事中に雨が降っていて、木材が濡れています。大丈夫ですか?

A. これは非常に多くの方が心配される点ですね。結論から言うと、「正しく乾燥させれば、問題ありません」。

工事中に木材が多少雨に濡れること自体は、避けられないことです。重要なのは、壁紙(クロス)を貼るなど、壁や天井を塞いでしまう前に、木材が規定の含水率まで、きちんと乾燥しているかどうかです。新築の構造材の含水率は20%以下という基準があります。

濡れたままの状態で壁を塞いでしまうと、その水分が壁の内部に閉じ込められ、数年後にカビや腐朽の大きな原因となります。信頼できる建築会社は、必ず木材の乾燥状態を確認してから次の工程に進みますが、この工程管理が甘いと、将来のリスクに繋がります。

Q. 我が家は新築ではないのですが、カビに悩んでいます。まず何をすればよいですか?

A. カビ取り剤を手に取る前に、まず「観察」と「記録」をしてください。カビをすぐに掃除してしまうと、原因を突き止めるための重要な「証拠」が消えてしまいます。

- どこに生えているか?(部屋の隅、窓際、押し入れ、家具の裏など)

- どんな時にひどくなるか?(冬場、梅雨の時期など)

- その場所の近くに、水まわりや配管はないか?

これらの情報を写真と共に記録しておくことが、根本原因を突き止めるための、最も重要な第一歩です。暮らし方ではなく建物の不具合がカビの原因になる場合があります。

Q. 除湿機を一日中つけていますが、すぐに水がいっぱいになります。なぜですか?

A. それは、除湿機が一生懸命働いている証拠ですが、同時に「除湿機では追いつかないほど、家の中のどこかで、常に水分が発生し続けている」という危険なサインです。

例えるなら、穴の空いたバケツから、小さなコップで必死に水をかき出しているような状態です。考えられる「穴(=水分の発生源)」は、

- 床下からの湿気の侵入

- 壁の中での結露

- 天井裏や配管からの、気づかないレベルの漏水

などです。除湿機がすぐに満タンになるのは、家の「環境」に、より大きな問題が隠れているサインだとお考え下さい。

Q. 業者にカビを除去してもらえば大丈夫ですか?

A. ここで重要なのは、「どんな業者に頼むか」です。

- ハウスクリーニング業者: 目に見えるカビを綺麗に「掃除」するプロです。しかし、カビの発生原因である「建物の環境」までは改善してくれません。そのため、再発する可能性が非常に高いです。

- 住宅診断士(建築のプロ): なぜカビが発生したのか、その「原因」を診断するプロです。断熱や換気の問題を見つけ出し、根本的な「環境改善」の方法を提案します。

理想的な順番は、①まず建築のプロに原因を診断してもらい、②家の環境を改善し、③その上で、必要であればクリーニング業者にカビの除去を依頼する、という流れです。原因を放置したまま掃除をしても、残念ながらカビとの戦いは終わりません。

LINE公式アカウントから簡単にチャットで相談できます😊

▼友だち追加はこちらから▼

【🔗 LINE友だち追加ボタン】

または

✅QRコードを読み込んでください✅

🍀住まいと家族の健康学校🍀では住宅に関する悩み相談を受けています。 住まいの不安は大きなストレスとなるためプロの専門家に話を聞いてもらいましょう。