断熱材のカタログとにらめっこしては、

📍「グラスウールとロックウール、一体どっちがいいんだ…?🤔」

📍「吹付ウレタンは隙間がなくて良さそうだけど、本当に大丈夫?」

そんな風に、終わりのない情報収集に少し疲れていませんか?

はじめまして☺️ 元棟梁のホームインスペクター、関谷春樹です。

今回は、断熱材の種類で迷う“沼”から抜け出す方法を解説します🍀

もしあなたが「どの材料が一番優れているか」という視点で断熱材を選ぼうとしているなら、実は、快適な家づくりから最も遠ざかってしまう“落とし穴”にハマっているかもしれません😥

この記事では、断熱材の性能比較という“沼”から抜け出し、本当に快適な家を手に入れるためのたった一つの視点について、徹底的に解説します。

✅ この記事の結論✅

「断熱選び」からの卒業して建築のプロ選びへ視点を変えよう。

見るべきは「材料のカタログ」ではなく、「職人の手元」

✅結論からお伝えします。

家の快適性を最終的に決めるのは、断熱材そのものの性能よりも、「その材料が持つ“施工上の弱点”を、職人がどれだけ理解し、丁寧にカバーできるか」という、ただ一点にかかっています。

🧑🍳どんなに素晴らしい食材も、料理人の腕が悪ければ台無しになるのと同じです。

私たちは、食材(断熱材)のカタログスペックばかりを見て、最も大切な料理人(職人・施工会社)の腕前を見過ごしてしまいがちなのです。

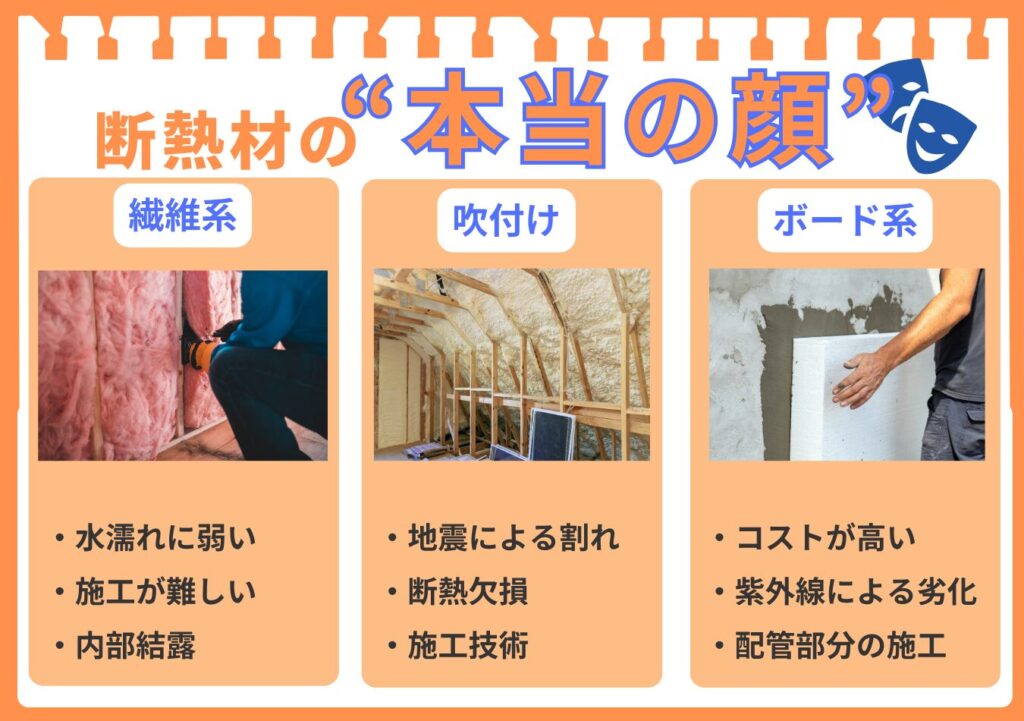

ここでは、代表的な断熱材の「本当の顔」、つまり「プロが最も気を使う、施工上の弱点」に焦点を当てて見ていきましょう。

主要な断熱材の「本当の顔」を知る

1. 繊維系断熱材(綿状の断熱材)

空気を閉じ込めた細かい繊維によって、熱の伝わりを抑えるタイプの断熱材です。

グラスウール

- 特徴: リサイクルガラスが主原料。コストパフォーマンスに優れ、最も広く使われています。

- 施工上の弱点: 「湿気」と「施工精度」。湿気を含むと性能が大きく低下します。また、壁の中の柱などに合わせて手でカットするため、職人の腕によって隙間が生まれやすいのが最大の注意点です。

ロックウール

- 特徴: 玄武岩などの鉱物が主原料。グラスウールより高価ですが、耐火性や防音性がさらに高いとされています。

- 施工上の弱点: グラスウールと同様に「湿気」と「施工精度」が鍵となります。特に壁の中に充填する際、自重でずり落ちないような丁寧な施工が求められます。

セルロースファイバー

- 特徴: 新聞古紙をリサイクルした断熱材。専門の機械で壁の中に吹き込んで施工します。調湿性や防音性の高さが魅力です。

- 施工上の弱点: 「沈下」と「施工密度」。吹き込む密度が不足していると、将来的に自重で沈下し、壁の上部に隙間ができてしまうリスクがあります。専門業者の確かな技術が不可欠です。

2. 発泡プラスチック系断熱材

プラスチックを発泡させて、その中に気体を閉じ込めることで断熱性能を発揮します。

吹付硬質ウレタンフォーム

- 特徴: 現場で液体を吹き付け、発泡・硬化させることで断熱層を作ります。隙間なく施工しやすいのが最大のウリです。

- 施工上の弱点: 「地震の揺れでのひび割れ」と「硬化後の修正困難性」。吹き付ける職人の腕次第で厚みにムラが出やすい点や、一度硬化すると剥がせないため、将来的なメンテナンス性に課題が残ります。

ボード系断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、フェノールフォームなど)

- 特徴: 「スタイロフォーム」や「ネオマフォーム」といった商品名で知られる、硬い板状の断熱材。水や湿気に強く、主に基礎や床下、屋根の外側などに使われます。

- 施工上の弱点: 「ボード間の隙間」。板状であるため、ボード同士の継ぎ目や、柱や配管との取り合い部分に必ず隙間が生まれます。この隙間を気密テープなどでいかに丁寧に処理できるかが、性能を左右する生命線です。

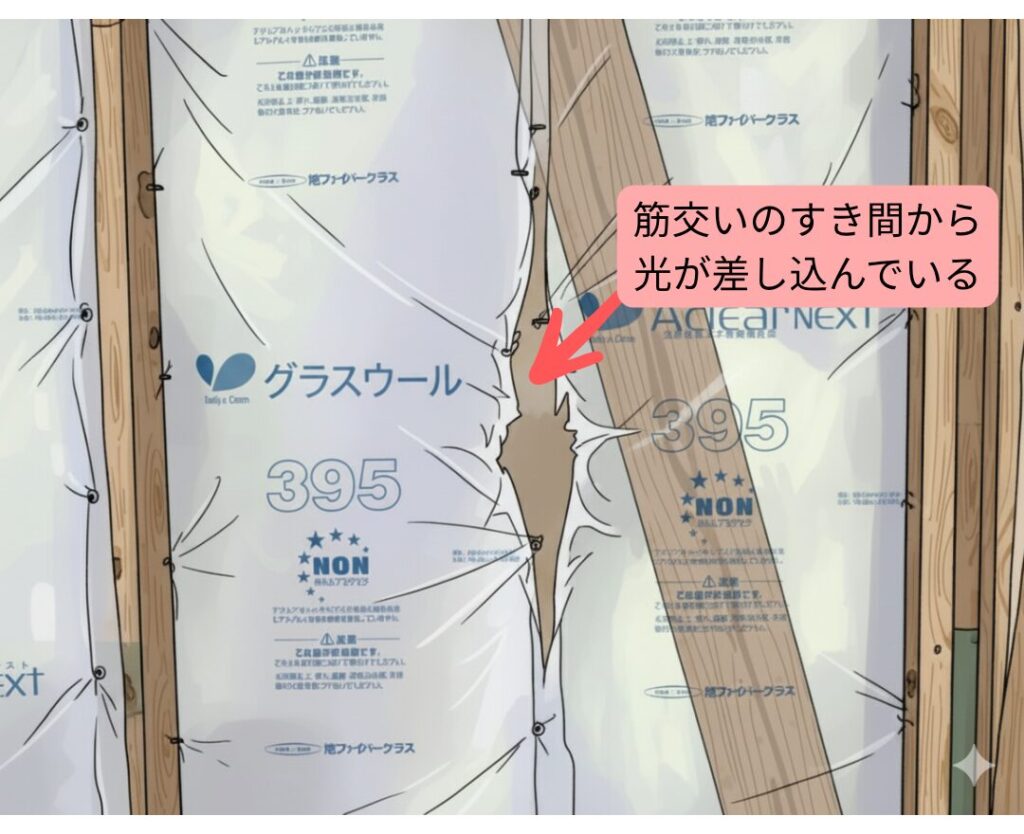

【実録】壁から漏れる光。この“小さな隙間”が家の寿命を縮める

⚠️ここで一枚の写真をご覧ください。これは、私が実際の建築現場のホームインスペクション(住宅診断)で撮影したものです。(写真を加工して使用しています。)

壁の中に、旭ファイバーグラス社の「アクリアNEXT」という高性能なグラスウール断熱材が施工されています。

しかし、どうか中央の「筋交い(すじかい)」と呼ばれる斜めの木材の端部に注目してください。

お分かりいただけるでしょうか。

⚠️

筋交いと柱が交差する三角形の部分に断熱材が充填されておらず、向こう側の光が漏れてきています。

🚫これは、家の性能を著しく低下させる、典型的な「断熱欠損」です。

この“光が漏れる隙間”が引き起こす、3つの悲劇

たったこれだけの隙間、と侮ってはいけません。この一箇所の施工不良が、住み始めてからご家族を苦める、深刻な問題を引き起こすのです❤️🩹

- 「暖房の効かない部屋」が生まれるこの隙間は、冬には冷気の通り道となり、夏には灼熱の空気を呼び込みます。いわば「壁に穴が空いている」のと同じ状態です。いくら高性能なエアコンをつけても、ここから熱が逃げ続けるため、光熱費ばかりがかさむ「燃費の悪い家」になってしまいます。

- 見えない壁の中で「結露」と「カビ」が発生するこれが最も恐ろしい問題です。冬場、室内の暖かい湿った空気がこの隙間から壁の内部に侵入すると、外壁近くで急激に冷やされ、「壁内結露」を発生させます。常に湿った状態が続けば、断熱材はカビの温床となり、やて柱や土台といった家の構造体を腐らせていきます。

- 計画換気が機能しなくなる家の「気密」は、このような無数の小さな隙間をなくすことで初めて確保されます。一箇所でもこのような穴があれば、換気扇は計画通りに室内の空気を入れ替えることができず、近くの隙間から空気を吸って排出する「ショートサーキット」を起こします。結果、室内の空気はよどみ、ご家族の健康を損う原因にもなりかねません。

なぜ、このようなことが起きるのか?

筋交いの周りのような複雑な形状の部分に、断熱材を隙間なく充填するのは、手間と時間がかかります。しかし、この写真が示している問題の本質は、さらに根深いところにあります。

ここには、品質を低下させる「負の連鎖」が存在します。

❌まず、断熱材を施工した職人が、この隙間を見逃したか、あるいは手間を惜しんで充填しなかったという『施工ミス』があります。

❌次に、その作業が正しく行われたかを確認するべき現場監督が、チェックを怠ったという『チェックミス』があります。

私がこの現場に入ってすぐに感じたのは、この部分に対する強烈な違和感でした。

正直なところ、この光が漏れている状態は、専門家でなくとも、少し注意深く見れば「おかしい」と気づけるレベルの施工ミスです。しかし、この現場にいた職人や監督は、誰一人としてこの状態を問題だと認識していませんでした。

⚠️この『気づけない』『問題だと思わない』という意識の低さこそが、家の品質を静かに、しかし確実に蝕んでいく本当の原因なのです。

もしも私が断熱検査を行っていなければ、この欠陥は壁の中に隠され、何もなかったかのようにフタをされてしまったでしょう。

✅

これこそが、私が一貫してお伝えしている「断熱材は、材料のスペックよりも、それを扱う職人の腕と、会社の品質管理体制が全て」という事実の、動かぬ証拠なのです。

結局、私たちは「何」を選べばいいのか

ここまで読んで、お気づきでしょうか?

そう、「どんな断熱材にも、一長一短があり、完璧な材料など存在しない」という事実。そして、その性能は、すべて「施工の腕」という、人間系のパラメータに依存しているのです。

ですから、あなたが選ぶべきは「断熱材」ではありません。

🍀あなたが選ぶべきなのは、

「自分が使う断熱材の“弱点”を深く理解し、その対策を完璧に行える、信頼できる建築のプロ」なのです。

- 「グラスウールを使います」という会社なら「湿気対策の具体策と、隙間を生まないための工夫」を。

- 「吹付ウレタンを使います」という会社なら、「均一な厚みを確保する管理方法と、施工後のチェック体制」を。

それぞれ、自信を持って語れる会社こそが、本物のプロフェッショナルです。

材料選びの“沼”から、パートナー選びの“対話”へ

🍀断熱材のカタログとにらめっこする時間は、もう終わりにしましょう。

その時間を、あなたの家づくりを任せるパートナー候補と、深く対話するために使ってみませんか?

📍「専門家と、どんな話をすればいいか分からない…」

📍「言いくるめられてしまいそうで、やっぱり不安…」

もしそう感じるなら、いつでも私たちを頼ってください。

私たちは、あなたのための「家の主治医」です。材料のスペックではなく、あなたの「安心」を第一に考え、中立的な立場でアドバイスを送ります🌻

私は建築の仕事を15年間してきた専門家として、家の不具合の原因を見つけ、みなさんが抱えている不安やストレスを、少しでも「安心」に変えるお手伝いができると信じています🌻

LINE公式アカウントから簡単にチャットで相談できます😊

▼友だち追加はこちらから▼

【🔗 LINE友だち追加ボタン】

または

✅QRコードを読み込んでください✅

我が家の性能を丸ごと診断。

🌻「総合健康診断」の詳細はこちら🌻

「断熱材選び」のよくあるご質問(FAQ)

Q1. それでも、結局どの断熱材が一番コストパフォーマンスが良いのでしょうか?

A1. 初期費用だけで見れば、多くの場合はグラスウールです。しかし、この記事でお伝えした通り、施工不良があれば光熱費という形で将来的に何倍ものコストがかかります。本当にコストパフォーマンスが良いのは、「どの材料を使うか」ではなく、「どの材料であっても完璧に施工してくれる、信頼できる会社に頼むこと」だと私たちは考えています。

Q2. 施工ミスが起こりにくい断熱材はありますか?

A2. どの断熱材も、施工者の知識と技術が不足していれば必ずミスは起こります。例えば「吹付ウレタンは隙間がなくて安心」と思われがちですが、見えない壁の中で厚みが足りないというミスも起こり得ます。材料の特性に頼るのではなく、会社の品質管理体制(誰が、どのようにチェックするのか)を確認することが、ミスを防ぐ唯一の方法です。

Q3. 断熱材の施工ミスは、後から補修できますか?

A3. 室内側の壁を張る前であれば、補修は比較的容易です。しかし、石膏ボードを張ってしまうと、断熱材の施工ミスがあるかどうかも見えなくなります。だからこそ、建築中に「職人」「現場監督」、そして可能なら「第三者」という複数の目でチェックする体制が、ミスを防ぐために非常に重要になるのです。

Q4. 施工の品質を、素人が見抜く方法はありますか?

A4. 最終的な品質を素人目だけで判断するのは、非常に難しいのが現実です。だからこそ、家づくりにおける「第三者チェック(ホームインスペクション)」の価値があります。私たちは、特定の工務店に属さない中立的な立場で、あなたの代わりにプロの目で現場の品質をチェックします。施工会社を選ぶ際、「第三者検査を入れても良いですか?」と聞いてみるのも、その会社の品質への自信を測る一つの方法です。

LINE公式アカウントから簡単にチャットで相談できます😊

▼友だち追加はこちらから▼

【🔗 LINE友だち追加ボタン】

または

✅QRコードを読み込んでください✅