「ホームインスペクション」という言葉を最近よく聞くけれど、一体どんなサービスなのか、本当に必要なのか、よく分かりませんよね。

ネットで調べてみても、難しい専門用語ばかりだったり、情報が断片的で具体的なイメージが湧かなかったり…。数千万円という人生で最も大きな買い物だからこそ、絶対に失敗したくない、という不安な気持ちを抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事一本で、ホームインスペクションに関するあなたの疑問や不安がすべて解消します😊

執筆している私、関谷春樹は、これまで15年間、大工や現場監督、そして住宅診断士として住宅に関わり続けています。現在は年間100棟のペースでホームインスペクションを行っており、建築の専門学校で教育にも携わっています🌻

※この記事では、難しい専門用語をできるだけ使わずに、一般の方でも概要がわかるようにイラストを多用して解説しています。そのため、専門的には多少の解釈の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。

この記事は、あなたの疑問にすべて答えられるよう、非常に多くの情報を網羅しています。 そのため、すべてを順番に読む必要はありません。

下の目次を開いて、あなたが今一番気になっている項目から読み進めてください。

✅✅下の目次をタップ✅✅

第1章:結論ファースト!ホームインスペクションが1分でわかる要点

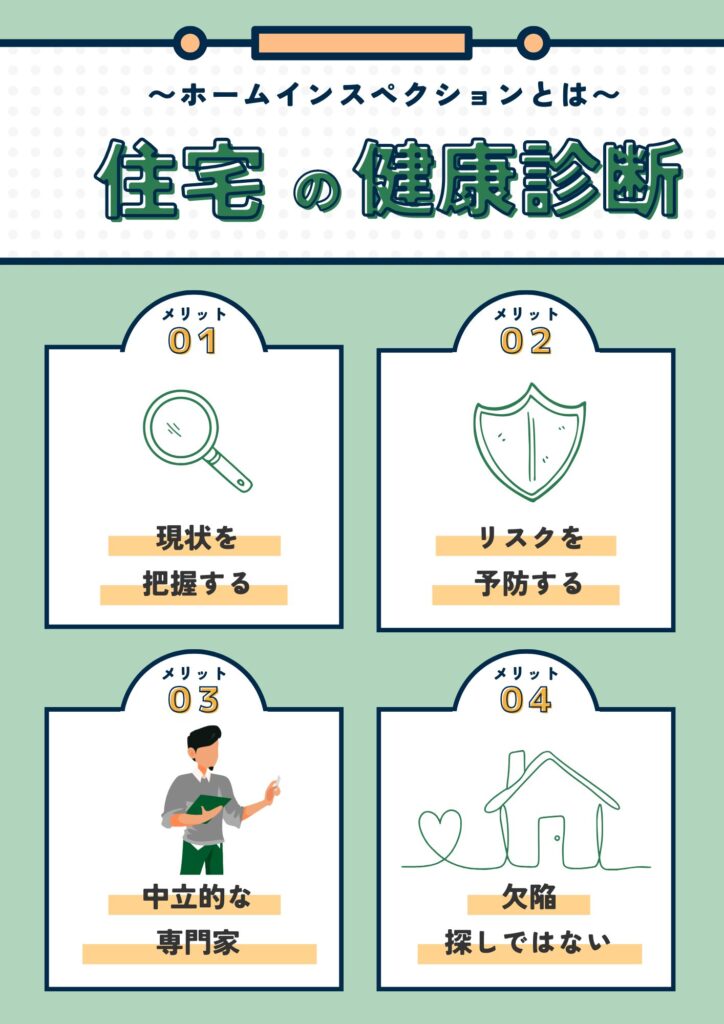

ホームインスペクションとは、一言でいうと「住宅の健康診断」

「ホームインスペクション」や「住宅診断」と聞くと、難しく感じるかもしれませんね。 ですが、本質はとてもシンプルです。これは、人間でいう「健康診断」と全く同じだと考えてください。

私たちは毎年、健康診断を受けます。それは、病気を早期に発見し、手遅れになる前に対処するためです。健康だと分かれば、安心して一年を過ごせますよね😊

🍀住宅も同じです。専門の建築士が「お家の健康状態」を隅々までチェックし、大きな問題が起きる前に劣化や不具合を見つけ出す。それがホームインスペクションです。

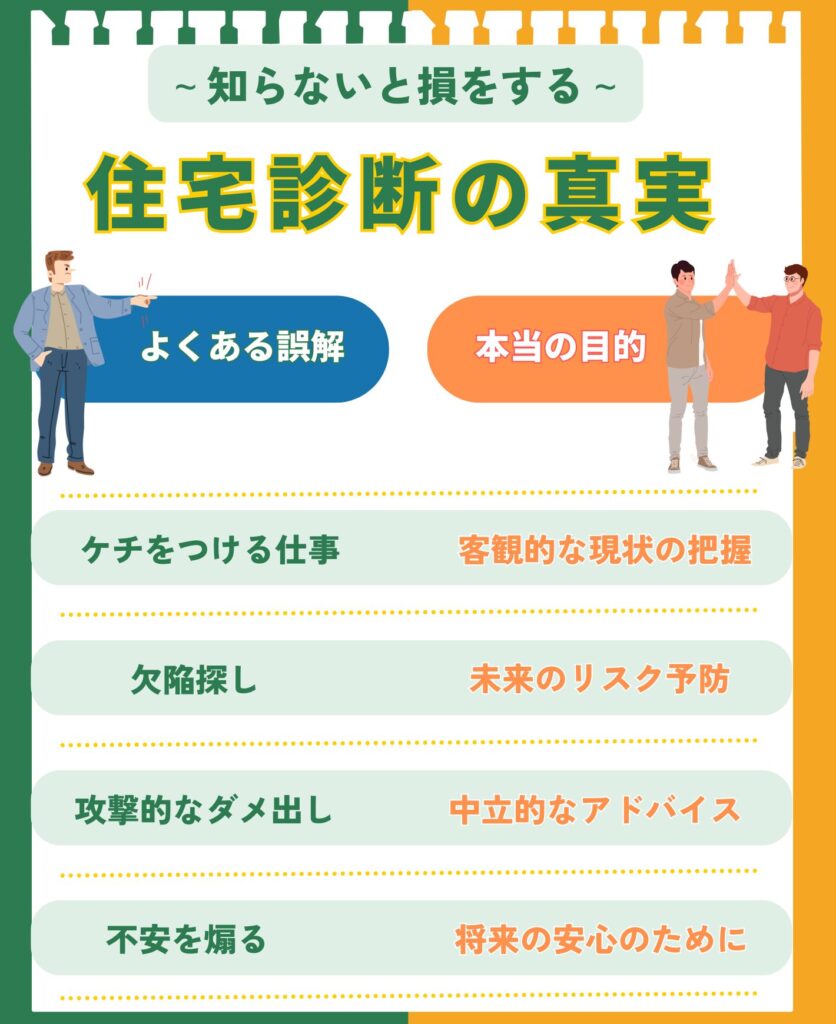

目的は「欠陥探し」ではなく「現状を把握し、未来のリスクを予防すること」

⚠️時々、「ホームインスペクションは、建築会社のミスを探してケチをつける仕事だ」と誤解されることがあります。しかし、それは全く違います。

私たちの最も重要な目的は「住宅の今の状況を正確に把握し、これから起こりうる劣化を予防すること」です。

🍋健康診断で「あなたは健康です」と言われて怒る人がいないように、ホームインスペクションで「大きな問題はありませんでした」という結果が出れば、それは最高の「お墨付き」になります。

✅もし問題が見つかっても、それは早期発見できたということ。適切に修繕すれば、家の寿命を大きく延ばすことができます。

施工ミスを責めるのではなく、事実を正確に把握し、未来の安心に繋げる。

それが私たちのスタンスです。

【最重要】巷の「無料点検」との決定的な違いとは?

⚠️「無料で住宅を点検しますよ」という訪問販売やチラシを見たことはありませんか? これらは、プロが行うホームインスペクションとは目的が180度違います。

⚠️無料点検の目的

「点検」はあくまで集客の口実。その後の高額なリフォーム工事や修繕契約で利益を上げることが真の目的です。そのため、不要な工事を提案されたり、不安を過剰に煽られたりする「点検商法」のリスクが常に伴います。

🍀ホームインスペクション(住宅診断)の目的

調査そのものがサービスであり、利害関係のない第三者の立場から、客観的な事実のみを報告します。その後の工事を請け負わないため、中立的な立場であなたの家のことだけを考えたアドバイスができます。

医者や弁護士に相談するように、専門家としての調査や鑑定には、相応の費用がかかります。「無料」という言葉の裏には、必ず別の利益の仕組みがあることを覚えておいてください。

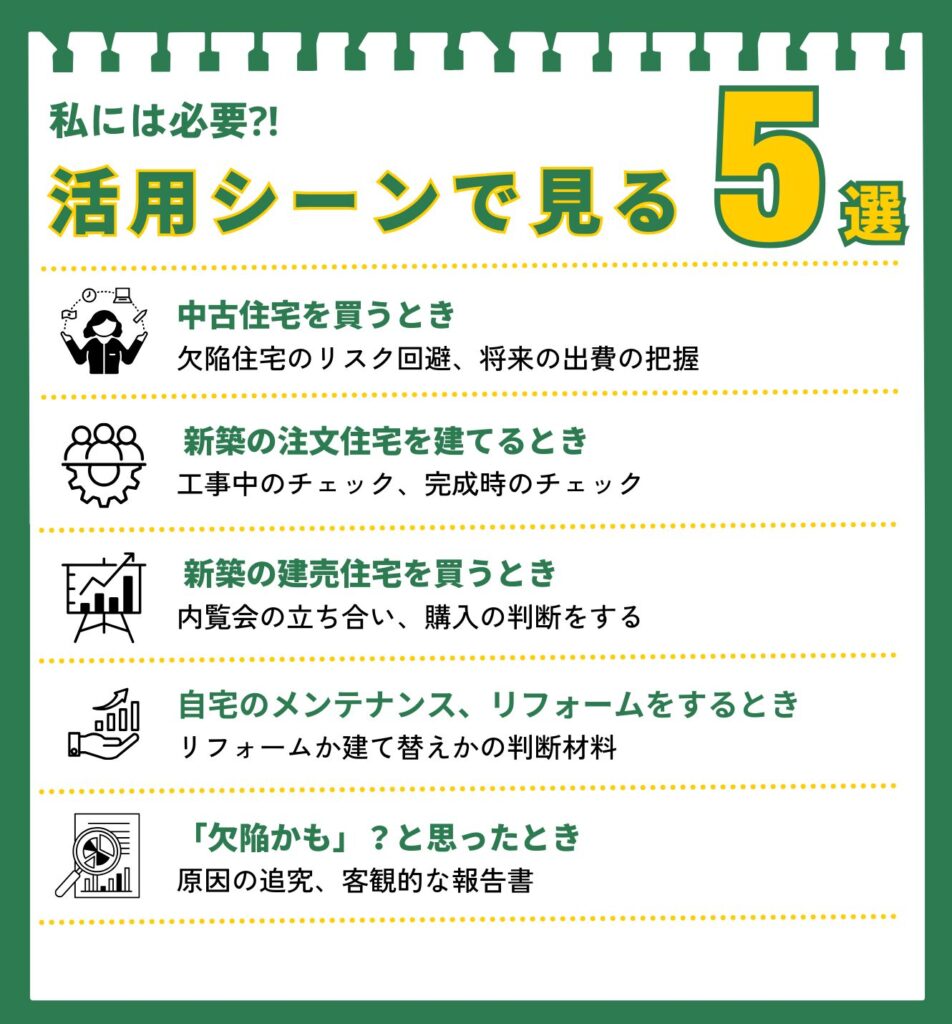

第2章:【状況別】私には必要?5つの活用シーンで見るホームインスペクション

ホームインスペクションが「住宅の健康診断」であることは分かったけれど、「果たして、自分の場合に本当に必要なのだろうか?」と思いますよね🤔

ここでは、具体的な5つの活用シーンに分けて、それぞれの目的とメリットを徹底解説します。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

中古住宅を買うとき(失敗しないための保険)

中古住宅の購入を検討している場合、ホームインスペクションの実施は「必須」と言っても過言ではありません。中古住宅は、新築に比べて劣化や不具合が見つかる割合が圧倒的に高いからです。

主な目的は、購入後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔するリスクを限りなくゼロにすることです。

💡欠陥住宅のリスクの回避

見た目は綺麗でも、構造に問題があったり、雨漏りが隠れていたりするケースは少なくありません。購入前に専門家の目でチェックすることで、重大な欠陥を見抜くことができます。

💸将来の出費の把握

「購入費用は安かったけど、修繕に数百万かかってしまった…」という事態は避けたいもの。事前に修繕が必要な箇所と、そのおおよその費用を把握することで、無理のない資金計画を立てられます。

中古住宅の購入は、大きな可能性を秘めていると同時に、大きなリスクも伴います。ホームインスペクションは、そのリスクを「安心」に変えるための、最も賢明な保険です。

✅より詳しくは、こちらの記事で解説しています✅

新築の注文住宅を建てるとき(最高の品質を実現するパートナー)

🏠いちから設計する、自分だけのオーダーメイド住宅。夢が詰まっているからこそ、その品質は絶対に妥協したくないですよね。

新築の注文住宅におけるホームインスペクションは、ハウスメーカーや工務店の自社チェックに加えて、利害関係のない第三者の目を入れることで、チェック漏れをなくし、住宅の品質を最大限に高めることが目的です

🍀工程検査(工事中のチェック)

基礎の配筋、構造金物、防水シートなど、壁や天井で隠れてしまう重要箇所の施工が、図面通りに正しく行われているかをチェックします。完成後には二度と見ることができない部分だからこそ、工事中の検査が住宅の寿命を左右します。

✅竣工検査(完成時のチェック)

すべての工事が完了し、住める状態になった時点での最終チェックです。工事中には分からなかった設備の不具合や、内装の傷などを確認し、完璧な状態で引き渡しを受けられるようにします。

建築会社の担当者と二人三脚で進める家づくりに、私たち専門家が「品質管理のパートナー」として加わるイメージです。

新築の建売住宅を買うとき(見た目だけでは分からない安心を買う)

🍋すでに完成している建物を目で見て、気に入れば購入できる建売住宅。

手軽さが魅力ですが、「工事の過程が見えない」という側面もあります。

建売住宅のホームインスペクションは、注文住宅と違い工事中のチェックは行えないため、完成時に行う「竣工検査」が中心となります。

🍀その目的は、美しい内装や素敵なデザインの裏に隠れているかもしれない、「見た目だけでは分からない部分の安心」を確認することです。

💡建売住宅のチェックポイント

- 床下や小屋裏(天井裏)の状態はどうか?

- 断熱材はきちんと施工されているか?

- 配管からの漏水はないか?

🤔「見た目はすごく気に入った。でも、本当にこの家は大丈夫だろうか?」その最後の不安を解消し、心から納得して購入を決断するために、プロの目をご活用ください。

✅より詳しくは、こちらの記事で解説しています✅

今住んでいる自宅をメンテナンス・リフォームするとき(最適な計画を立てる羅針盤)

「そろそろリフォームを考えたい」「このまま住み続けて大丈夫だろうか?」 今お住まいの自宅に対するホームインスペクションは、今後のメンテナンスやリフォーム計画の「羅針盤」として機能します。

💡目的は、部分的な修繕の繰り返しで費用が割高になることを避け、家全体の状態を把握して、長期的で無駄のない計画を立てることです。

🍀自宅の住宅診断のメリット

- リフォームか、建て替えかの判断材料に

構造の安全性や劣化の進行度合いを客観的に評価し、どちらが最適な選択かを判断する材料を提供します。 - 優先順位の明確化

家全体を調査することで、「どこから手をつけるべきか」という修繕の優先順位が明確になります。 - 中立的なアドバイス

リフォーム業者の「無料点検」は、その後の工事契約が目的ですが、私たちは工事を請け負わないため、本当に必要な修繕だけを中立的な立場でアドバイスできます。

すでに「欠陥かも?」とトラブルになっているとき(客観的な証拠と解決の糸口)

⚠️「家が傾いている気がする」「雨漏りが直らない」といった不具合で、すでに建築業者や不動産業者とトラブルになっている場合、ホームインスペクションはその解決の糸口になります。

目的は、起きている不具合に対して、「なぜそうなっているのか」という原因を、専門家の知見に基づき客観的な事実として突き止めることです。

❤️🩹トラブルに対応する住宅診断

- 原因の究明

その不具合が、設計ミスや施工ミスによるものなのか、経年劣化や災害によるものなのかを、専門的な知識と経験で調査・分析します。 - 客観的な報告書

調査結果は、写真付きの正式な報告書として提出されます。これは、当事者間での話し合いや、場合によっては法的な手続きにおいて、客観的な証拠として大きな力を持ちます。

❤️🩹住まいの不安は大きなストレスです。一人で抱え込まず、まずは専門家に「家の状態を客観的に見てもらう」ことから始めてみましょう。

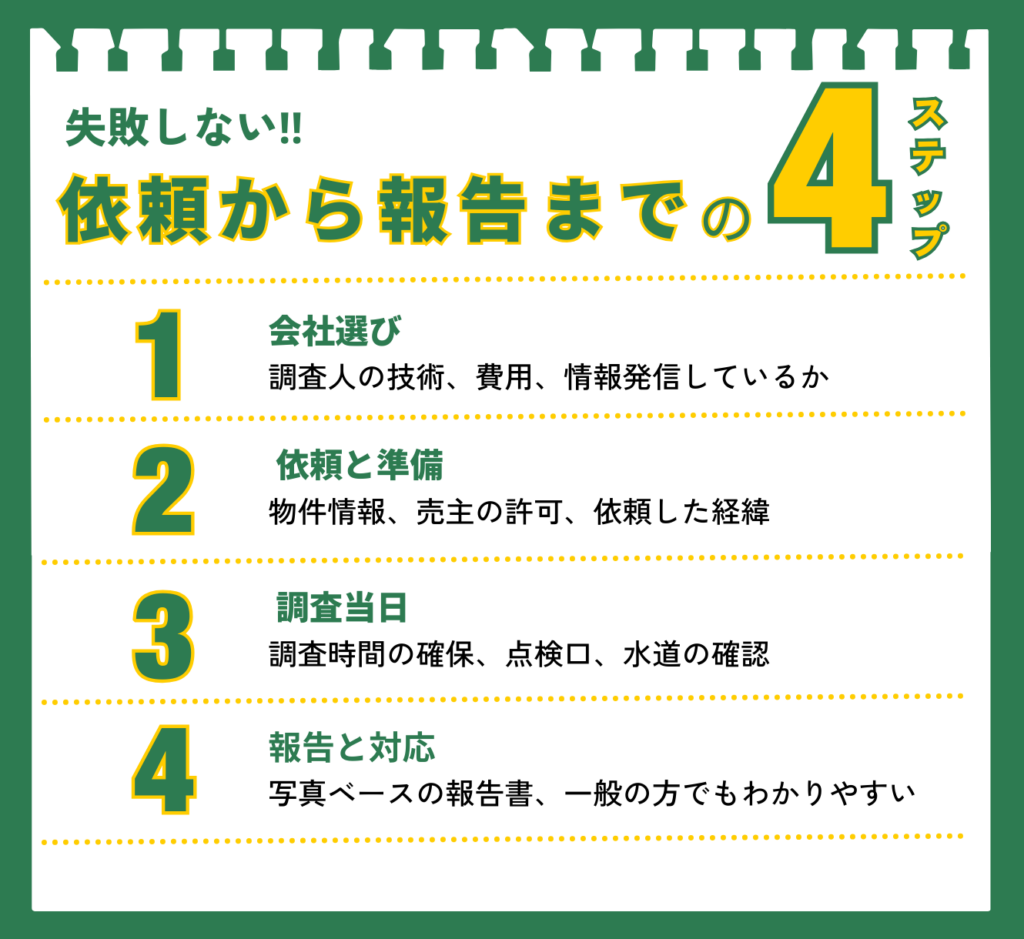

第3章:失敗しない!依頼から報告までの全ステップ

ホームインスペクションの重要性が分かっても、いざ依頼するとなると「どうやって会社を選べばいいの?」「費用は?」「当日はどうなるの?」と、分からないことだらけですよね。 この章では、あなたが安心して依頼できるよう、具体的なステップを一つひとつ解説していきます。

【会社の選び方】「この人にお願いしたい!」を見つける3つのポイント

ホームインスペクションの品質は、会社の大小ではなく「誰が調査に来るか」という個人の力量に大きく左右されます。

✅会社選びは、調査員選びと同じです。後悔しないために、以下の3つのポイントをチェックしましょう

🍀会社選びポイント

- 「この人だ!」という共感と信頼が持てるか

最も重要なのが、これです。会社の考え方や、調査員の理念に共感できるか。最終的には人と人との相性です。ウェブサイトやブログを読み、「この人なら信頼できる」と思えるか、ご自身の気持ちを大切にしてください。 - 調査する人の顔や情報が明確にわかるか

「経験豊富な調査員がお伺いします」だけでは不十分です。実際に調査を担当する人の氏名、経歴、資格などがウェブサイトで公開されているかを確認しましょう。情報が公開されていない場合は調査員のレベルがわかりません。 - 個人のレベルが分かる情報発信をしているか

その調査員のレベルを知る一番の手がかりは、SNSやブログでの情報発信です。その内容を見ることで、建築知識の深さや、仕事に対する姿勢、人柄まで透けて見えてきます。何も発信していない人のレベルを判断するのは、非常に困難です。

【費用の相場】料金はどれくらい?基本料金とオプションの内訳

ホームインスペクションは、一般的には建築士法上の「調査または鑑定」にあたる専門業務です。(建築士法上の業務として行っていない場合もあります)医者や弁護士のように、専門家が時間をかけて行うサービスのため、相応の費用がかかります。

一般的な費用相場は、基本調査とオプション(床下・小屋裏調査)を合わせて総額8万円~10万円程度です。

✅費用の相場

- 基本調査(5万円程度)

・外部(擁壁、基礎、外壁、屋根など)

・内部(床、壁、天井の傾斜測定など)

・水まわり設備(キッチン、浴室、トイレなどの漏水検査) - オプション調査(各1~2万円程度)

・床下調査: 基礎のひび割れ、断熱材、配管からの漏水などをチェックします。(※特に重要なため、基本セットに含めることを強くお勧めします)

・小屋裏(天井裏)調査: 構造金物、天井断熱、雨漏りの痕跡などをチェックします。(※床下と同様、非常に重要です)

・特殊機械の使用: 赤外線カメラ、ドローンなど。 - 報告書の作成(1~2万円程度) 調査結果をまとめた公式な書類です。会社によっては基本料金に含まれる場合もあります。

⚠️安すぎる料金には注意が必要です。なぜその料金で提供できるのか、調査範囲や報告書の内容をしっかりと確認しましょう。

【依頼前の準備】必要な情報と売主への許可確認

スムーズに調査を進めるため、依頼前には以下の情報を準備しておきましょう。

特に、売主の許可と点検口の有無は、トラブルを防ぐためにも非常に重要です。

💡依頼前の準備

- 【最重要】売主の許可

契約前の物件は、まだ売主の所有物です。ホームインスペクションを実施することについて、必ず事前に売主の許可を得てください。許可なく進めると、当日に調査を断られ、費用が無駄になる可能性があります。 - 【最重要】床下・天井の点検口の有無

床下や小屋裏の調査を依頼する場合、点検口がなければ中に入ることができません。「当日行ってみたら点検口がなかった」という事態を避けるため、事前に有無を確認しておきましょう。 - 依頼した経緯(あなたの不安や目的)

「中古住宅の構造が不安」「安心して建売住宅を買いたい」など、なぜ依頼しようと思ったのかを具体的に伝えることで、調査員もあなたの目的に沿った、より精度の高い調査ができます。 - 最低限必要な建物情報

・建築物の所在地

・築年数、構造種別(木造など)

・間取り図(階数、床面積がわかるもの)

【調査当日の流れ】調査時間と立ち会いのメリット

一般的な木造住宅(30坪程度)の場合、調査時間は床下・小屋裏調査を含めると5時間程度を見ておくと良いでしょう。劣化状況によっては、さらに時間がかかることもあります。

✅調査当日の流れ

- ヒアリング(問診)

調査を始める前に、建物の情報や依頼経緯について、改めてヒアリングを行います。 - 現場調査の実施

外部、内部、水まわり、床下、小屋裏など、家全体を調査します。依頼者の立ち会いは必須ではありませんが、可能な限り立ち会うことをお勧めします。気になる点をその場で直接質問でき、ご自身の目で家の状態を確認できる貴重な機会です。 - 口頭での結果説明

調査終了後、撮影した写真を見ながら、その場で調査結果の概要について説明を受けます。家の傾きや雨漏りの有無など、購入判断に関わる重要な点はこの時点で分かります。

【報告書の見方】「良い報告書」と「悪い報告書」を分ける決定的違い

調査から1週間程度で、正式な「報告書」が送られてきます。この報告書こそが、ホームインスペクションの最終的な成果物です。依頼する前に報告書のサンプルを見せてもらい、どちらのタイプの報告書かを確認しましょう。

⭕良い報告書

・写真ベースで、どの部分の話か一目でわかる

・専門用語に分かりやすい解説がついている

・劣化事象の指摘だけでなく、具体的な修繕やメンテナンス方法の提案がある

・結論:「読めば、次に何をすべきかが明確にわかる」

悪い報告書 ❌

・文字ばかりで、写真が少なくイメージが湧かない、チェックリストのみ

・専門用語だらけで、何を言っているか理解できない

・「床下にカビがあります」といった事象の指摘だけで、対策の提案がない

・結論:「読んでも、不安や疑問が増えるだけ」

第4章:【元棟梁が解説】インスペクションで実際に見た!欠陥・施工ミス事例

「専門家が見る」と言っても、具体的にどんなことが分かるのでしょうか?

ここでは、私がこれまでの調査で実際に見てきた、よくある欠陥や施工ミスの事例を、新築・中古に分けて具体的に解説します🌻

これらは、一般の方ではなかなか気づけない部分です。

新築住宅で本当によくある施工ミス5選

「新築だから大丈夫」は、残念ながら幻想です。

住宅は多くの職人の手作業で造られるため、ヒューマンエラーは必ず起こりえます。特に、完成後には隠れてしまう部分に、重大なミスが潜んでいることが少なくありません。

⚠️よくある施工ミス5選

- 基礎配筋の施工ミス

住宅を支える最も重要な「基礎」。そのコンクリートの中にある鉄筋の配置が、図面と違うケースです。鉄筋の間隔や種類が違う、コンクリートのかぶりが足りないなど、複雑な作業だからこそ施工ミスが起こりやすく、完成後は誰も確認できません。 - 構造金物の施工ミス

柱や梁を繋ぐ「金物」は、地震の揺れから家を守る命綱です。しかし、この金物のボルトが締め忘れられていたり、図面と違う位置に取り付けられていたりするミスは後を絶ちません。設計通りの耐震性能が発揮されなくなってしまいます。 - 断熱材の施工ミス

「高断熱」を謳っていても、壁の中の断熱材がずり落ちていたり、隙間だらけだったりするケースです。これでは設計上の断熱性能は期待できず、「夏は暑く、冬は寒い家」になり、結露やカビの原因にもなります。 - 防水シートの施工ミス

屋根や外壁の内側にある「防水シート」。このシートの張り方にミスがあると、数年後に雨漏りとして現れます。雨漏りは家の寿命を著しく縮める、最も避けたい不具合の一つです。屋根材や外壁材を張る前にチェックすることが不可欠です。 - 竣工時の最終チェック漏れ

特に床下や小屋裏は、配管の接続ミスや断熱材のズレなど最終チェックが甘くなりがちな場所です。新築でも漏水や雨漏りが見つかるケースもあります。

✅より詳しくは、こちらの記事で解説しています✅

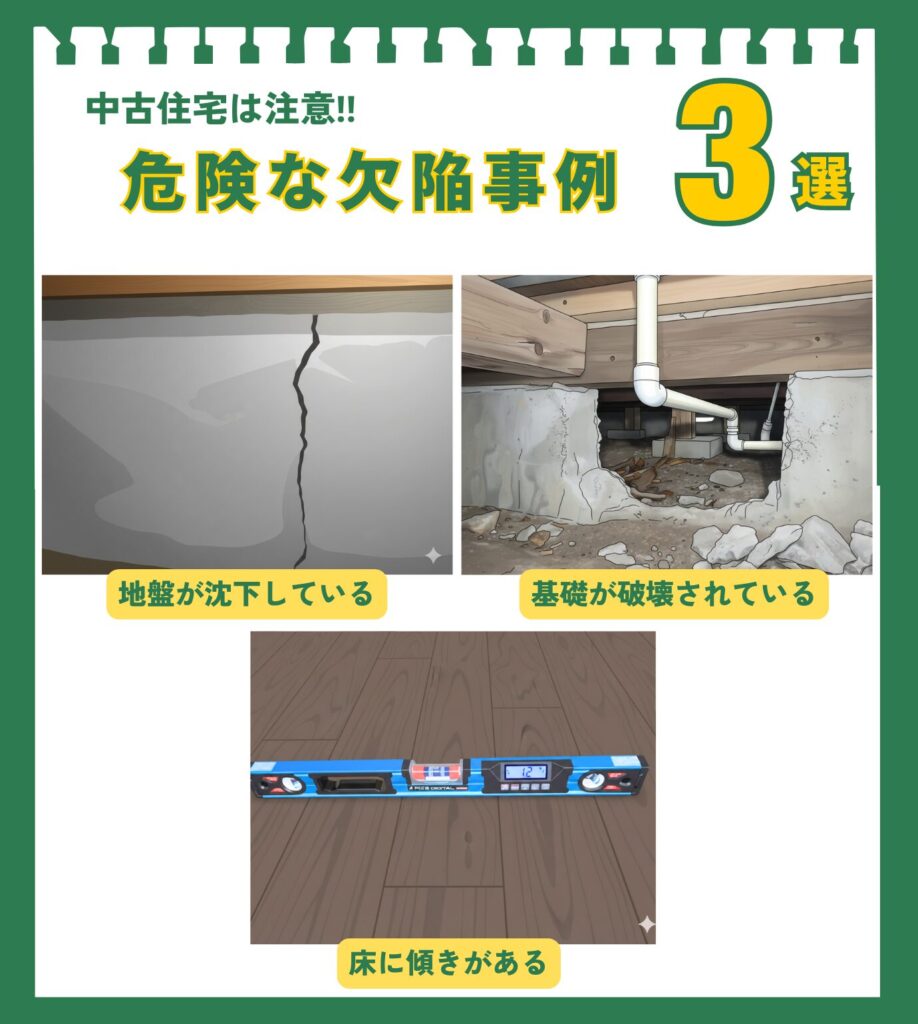

中古住宅で見過ごされがちな危険な欠陥事例3選

私が数百棟の中古住宅を調査してきた経験上、何かしらの劣化や不具合がなかった住宅は一棟もありません。

中でも、特に見過ごされがちで、購入後に大きな問題となりうる危険な欠陥事例を3つご紹介します。

🏚️中古住宅の欠陥事例3選

- 基礎が破壊されている

驚くかもしれませんが、中古住宅の半数以上で、床下の基礎の一部が人為的に壊されています。その多くは、過去のシロアリ駆除や配管工事の際に、作業員が通るために破壊したものです。家の耐震性を著しく低下させる、非常に危険な状態です。 - 地盤が沈下している

かつては地盤調査が義務ではなかったため、軟弱な地盤に家が建っているケースが少なくありません。特に擁壁の上に建つ家は要注意です。家が傾く根本的な原因となり、修繕には数百万以上の莫大な費用がかかるか、あるいは修繕自体が困難な場合があります。 - 床に傾きがある

私の感覚では、中古住宅の1/3程度で、健康に影響を及ぼすレベルの傾きが確認されます。原因は地盤沈下だけでなく、床材の劣化や梁のたわみなど様々です。原因を正確に突き止めなければ、適切な対策は打てません。

✅より詳しくは、こちらの記事で解説しています✅

もし欠陥が見つかったら?(購入判断と対処法)

では、調査で不具合や欠陥が見つかった場合、どうすればよいのでしょうか。新築と中古で対応が異なります。

✅新築住宅の場合

基本的には、建築会社に報告し「是正(修繕)」を依頼します。図面通りに施工されていない箇所は、契約内容と違うため、建築会社(正確には、図面との照合義務を負う「工事監理者」)には是正する責任があります。是正工事の前後の写真を必ず提出してもらい、適切に直されたかを確認することが重要です。

🏠中古住宅の場合

最も重要なのは「購入するか、しないか」というご自身の判断です。その判断基準は「修繕できるか、できないか」「修繕費用は、資金計画の範囲内か」です。地盤沈下など、根本的な修繕が難しい、あるいは非常に高額になる場合は、購入を見送る勇気も必要です。調査結果を材料に過度な値引き交渉をするのは、売主との関係を損なう場合があるためお勧めしません。まずは「相談」ベースで話し合うのが良いでしょう。

✅より詳しくは、こちらの記事で解説しています✅

第5章:知っておきたい注意点と業界のよくある誤解

ホームインスペクションは、正しく活用すれば非常に強力なツールです。しかし、関係者が多く、時には利害が対立することもあるため、注意点や業界特有の「誤解」も存在します。 これらを知っておくことで、あなたはトラブルを未然に防ぎ、より賢くホームインスペクションを活用できます。

買主と売主、それぞれのメリット・デメリット

ホームインスペクションは、依頼する立場によってメリット・デメリットが異なります。両方の視点を理解しておきましょう。

🍋買主側のメリット

・安心感:

建物の健全性を確認でき、安心して購入に踏み切れる。

・リスク回避

致命的な欠陥や将来の修繕箇所を事前に把握できる。

・中立的な意見

利害関係のない第三者からの客観的なアドバイスがもらえる。

・計画性

修繕やメンテナンスの計画が立てやすくなる。

🍎買主側のデメリット

・費用

8万円~10万円程度の調査費用がかかる。

・手間

調査の日程調整など、手間と時間がかかる。

・関係性の悪化

指摘の仕方によっては、売主や不動産会社との関係性が悪くなる可能性がある。

・購入を断られる可能性

過度な是正要求などをすると、売主から「あなたには売りません」と断られるケースもある。

🍋売主側のメリット

・信頼性:

第三者の報告書を提示することで、買主への説明に説得力が生まれ、物件の信頼性が高まる。

・トラブル予防

引き渡し後の「隠れた欠陥」に関するクレームを未然に防ぐことができる。

🍎売主側のデメリット

・欠陥発覚のリスク

想定外の大きな欠陥が見つかり、購入を断念される可能性がある。

・契約の遅延

調査日程の調整などにより、契約がスムーズに進まないことがある。

なぜ建築会社や不動産会社はホームインスペクションを嫌がる・断ることがあるのか?

ホームインスペクションを打診した際に、良い顔をされなかったり、断られたりすることがあります。その背景には、以下のような理由が考えられます。

- 単純に手間が増え、工程が遅れるから

特に新築の工程検査では、ピンポイントでの日程調整が必要です。「調査待ち」の時間が発生し、全体の工期に影響が出ることを懸念されます。 - ホームインスペクションを正しく理解していないから

いまだに「インスペクション=ケチをつけに来る厄介者」という古い認識を持っている担当者も少なくありません。ミスを責められるのではないかと、警戒しているのです。 - 欠陥が発覚し、購入をやめられるのが怖いから

これは売主側(特に不動産会社)の本音です。物件を売ることが彼らの利益なので、売買契約がキャンセルになる可能性のある調査を避けたい、という心理が働きます。 - 「社外秘」を理由にする(ただし、これは要注意)

稀に「自社の技術が漏洩するから、部外者は入れられない」と断るケースがあります。しかし、私が知る限り、大手ハウスメーカーを含め、まっとうな会社はこのような理由で断りません。これは、何かを隠したいがための言い訳である可能性も視野に入れるべきです。

よくある間違い:「ケチをつけるだけの仕事」は本当?

⚠️要注意⚠️

これは、ホームインスペクションに関する最も根深い誤解です。 フォロワーが何万人もいるインフルエンサーでさえ、「ケチをつけないと仕事にならない」と発信していることがありますが、これは本質を全く理解していません。

思い出してください。ホームインスペクションは「住宅の健康診断」です。

健康診断を受けて、健康だった人に対して「なぜ病気が見つからないんだ!」と怒るお医者さんはいませんよね?

それと同じです。何も問題が見つからなければ、それは「お墨付きを得られた」という最高の結果であり、私たちはそれを正直に報告します。(ただし、今まで調査してきた数百棟のなかで指摘箇所がなかったことは一度もありません)

私たちの目的は、あくまで「事実を正確に把握し、劣化を予防すること」。施工ミスを責め立てる「攻撃型インスペクション」ではなく、関係者と協力して住宅の未来を良くしていく。それが私たちの考える真のホームインスペクションです。

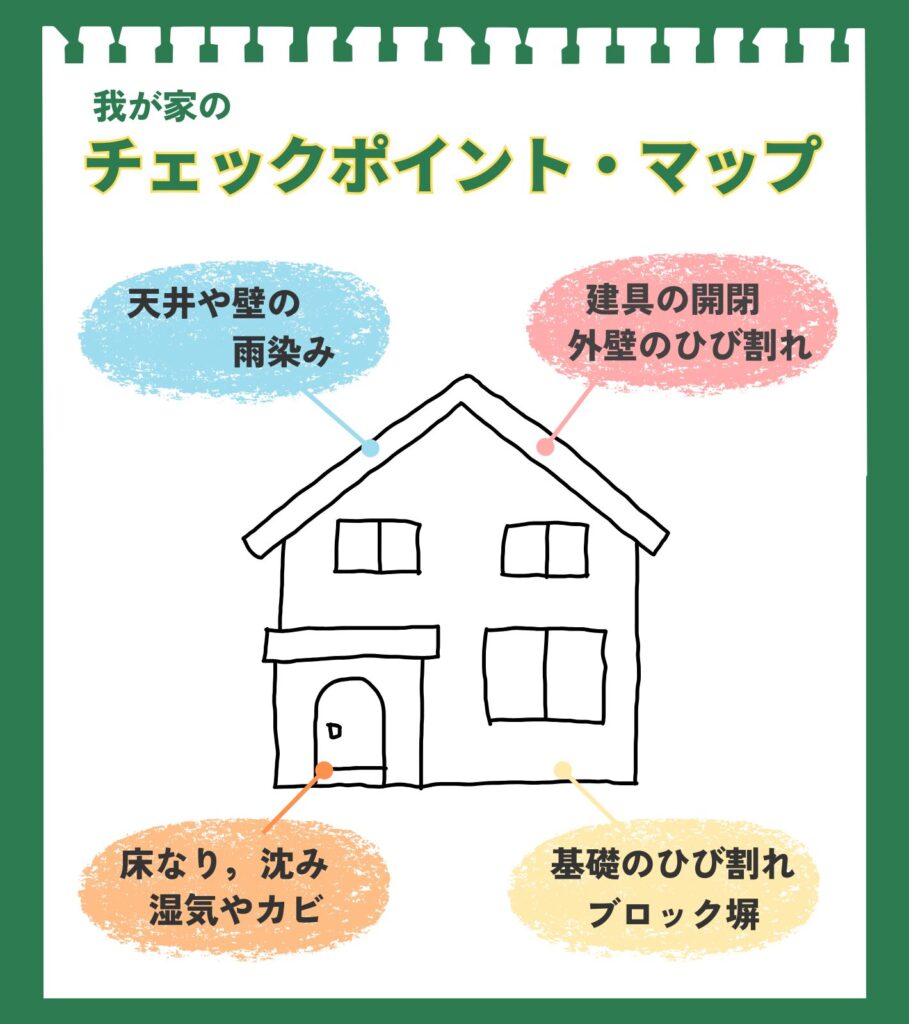

第6章:専門家を呼ぶ前に!自分でできる簡易セルフチェック法

ホームインスペクションは専門家に依頼するのが基本ですが、ご自身の目で家の状態を確認することも非常に重要です。専門家と同じ調査はできなくても、知識があれば気づける不具合はたくさんあります。

🍀 ぜひ、ご自身の家の「健康診断」をセルフチェックで試してみてください。

新築住宅で確認すべきポイント

新築の場合、「おかしな点」や「本来あるべきでない不具合」を探す視点でチェックしましょう。

🔎【目で見るチェック】

・基礎や外壁

ひび割れや欠けがないか?

・壁紙(クロス)

剥がれや浮き、傷はないか?

・床や建具

目立つ傷や汚れはないか?

☝️【手で触れてみるチェック】

・外壁

手で軽く押してみて、浮いているような感触はないか?

・手すりや棚

グラつきがなく、しっかりと固定されているか?

・建具や窓

スムーズに開閉できるか?異音はしないか?

新築の段階では、基本的に傷や不具合があってはいけないものです。「これはどうなんだろう?」と少しでも疑問に思ったら、遠慮なく建築会社の担当者に質問しましょう。

中古住宅・自宅で確認すべきポイント

中古住宅や築年数の経ったご自宅は、「劣化があること」を前提にチェックします。安全には十分注意してください。

🔎【目で見るチェック】

・基礎や外壁

大きなひび割れはないか?(特に横方向のひび割れは注意)

・天井や壁

雨漏りのようなシミはないか?

・押入れやクローゼットの奥

湿気によるカビや、シロアリの痕跡(蟻道)はないか?

・水まわり

キッチンや洗面台の下で、水が漏れたような跡はないか?

☝️【手で触れてみるチェック】

・ブロック塀

手で揺らしてみて、大きなぐらつきはないか?

・床

歩いてみて、特定の部分がフワフワと沈む感じはないか?

・窓の周り

触れてみて、湿っぽさを感じないか?(結露や雨漏りの可能性)

【⚠️最重要注意点⚠️】

中古住宅のセルフチェックは、絶対に無理をしないでください。劣化が進行している場合、床が抜けたり、ブロック塀が倒れたりする危険が伴います。私も調査中に、床が抜けそうになりヒヤッとした経験が何度もあります。少しでも危険を感じたら、すぐに中止して専門家にご相談ください。

✅より詳しくは、こちらの記事で解説しています✅

【結論】ホームインスペクションは、家と家族の未来を守るための「投資」です

ここまで、ホームインスペクションの全てを解説してきました。 長い記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます😊

ホームインスペクションとは、単なる調査ではありません。それは、これから何十年も住み続ける大切な家と、そこで暮らす家族の未来を守るための「投資」です。

人間が毎年健康診断を受けるのと同じように、家も定期的なメンテナンスが必須です。 「家が傾いているかもしれない…」「結露やカビがひどい…」といった不具合は、知らず知らずのうちに大きなストレスになります❤️🩹

私は建築の仕事を15年間してきた専門家として、家の不具合の原因を見つけ、みなさんが抱えている不安やストレスを、少しでも「安心」に変えるお手伝いができると信じています🌻

家の不具合に一人で悩まず、まずは専門家である私に、そのお悩みを聞かせてください。

🍀住まいと家族の健康学校🍀では住宅に関する悩み相談を受けています。 住まいの不安は大きなストレスとなるためプロの専門家に話を聞いてもらいましょう。

LINE公式アカウントから簡単にチャットで相談できます😊

▼友だち追加はこちらから▼

【🔗 LINE友だち追加ボタン】

または

🌻QRコードを読み込んでください🌻

「ホームインスペクション」のよくある質問(FAQ)

Q. もし調査で欠陥が見つかったら、どうすればいいですか?

A. まずは慌てずに、専門家である私たちにご相談ください。対応は、住宅の状況によって異なります。

- 新築住宅の場合: まずは図面通りに施工されているかを確認します。その上で、発見された事象が軽微な補修で対応可能なのか、あるいは根本的な是正が必要なのかを判断する必要があります。

- 中古住宅の場合: 最も重要なのは「購入するべきか否か」という、ご自身の判断です。修繕は可能なのか、費用はどのくらいか、といった調査結果を元に、購入の可否や資金計画を冷静に立てましょう。

いずれの場合も、まずは現状を正確に把握し、補修で対応できる範囲なのか、そうでないのかを専門家の目で見極めることが第一歩となります。

Q. 売主や不動産会社に、インスペクションを拒否されたり、嫌な顔をされたりしました。

A. これは、非常によくあるケースです。まず、「何かを隠しているのでは?」と疑う前に、相手には「調査の手間が増える」「内容を誤解している」といった事情があるのかもしれません。

まずは、「欠陥を探すのが目的ではなく、あくまで自分自身が安心して購入するための『お家の健康診断』のようなものです」と、売主を攻撃する意図がないことを丁寧に伝えてみましょう。

それでもなお、正当な理由なく頑なに拒否される場合は、その物件の取引自体を慎重に考え直す一つのきっかけになるかもしれません。ただし、契約前の物件は売主の所有物ですので、強引に調査することはできない、という点は覚えておきましょう。

Q. 「インスペクションを入れるなら、売主にお金を払って」と言われました。必要ですか?

A. 基本的にその必要はありません。 ただし、まれに売主側が調査の立ち会いや日程調整の手間賃として、何らかの費用を求めてくるケースも考えられます。その要求が妥当なものかは状況によりますが、強引な要求は売主とのトラブルを招く可能性もあるため、慎重な対応が必要です。

Q. 正直、売主が信用できません。「欠陥を見つけて論破してほしい」のですが、可能ですか?

A. そのお気持ちは理解できますが、私たちの目的は、誰かを「論破」したり攻撃したりすることではありません。ホームインスペクションの目的は、あくまで「現状を客観的に把握し、将来の劣化に繋がる事象があるか」を調査することです。 そのため、売主側との交渉に直接介入することはできませんので、ご了承ください。

Q. 建築のことは専門的で全く分かりません。それでも、依頼して意味はありますか?

A. はい、もちろんです。専門的で分からないからこそ、私たち専門家が存在しています。 私たちの仕事は、専門的な調査を行うだけでなく、その難しい調査結果を、一般の方にも分かりやすい言葉で丁寧に解説することまで含まれます。 ヒアリングを通して、お客様の「なんとなく不安」という気持ちを具体的な課題に落とし込み、解決への道筋を提案させていただきます。