- べた基礎はシロアリに強い

- べた基礎は湿気に強い

- 布基礎は耐震性が低い

- 布基礎は湿気がこもりやすい

- 布基礎はシロアリに弱い

ネットでは「べた基礎と布基礎のメリット,デメリット」という記事をよく見かけます。

しかしGoogle検索ではべた基礎と布基礎の間違った情報がトップ10に入っていました。

家を支える基礎の知識が間違っていると過剰な心配をしたり、安心と思っていても実は不具合が起きていることがあります。

正しい知識を身につけて、家を購入する際に損をしないようにしましょう!

私は15年間住宅に関わり続け、現在は年間100棟の住宅診断(ホームインスペクション)を行っています。

これまで多くの基礎調査をしてきました。知識だけでなく豊富な経験に基づき、どんな基礎が良いか悪いかを解説します。

べた基礎と布基礎について勉強したい人はぜひ最後まで読んでください。

※この記事では難しい用語をできるだけ使わずに一般の方でも概要がわかるようにイラストで解説しています。専門的には多少の解釈の違いがありますのでご了承ください。

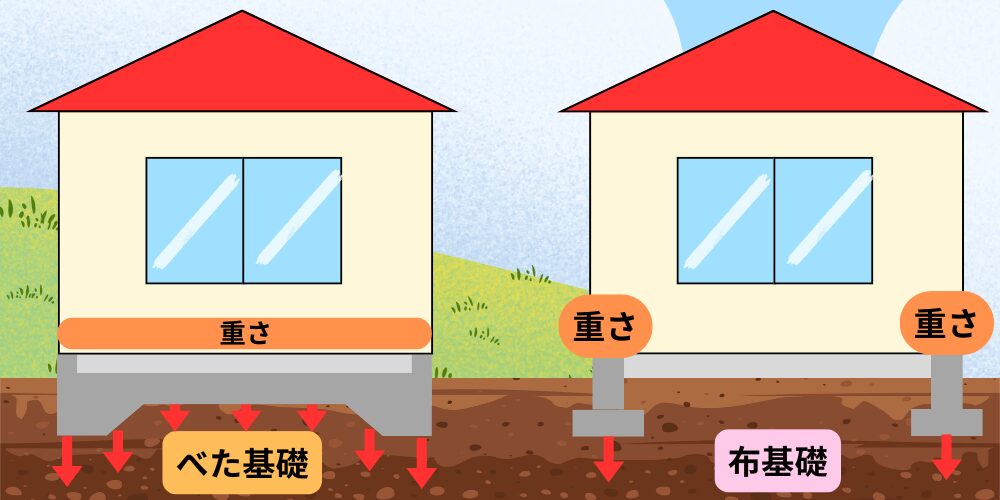

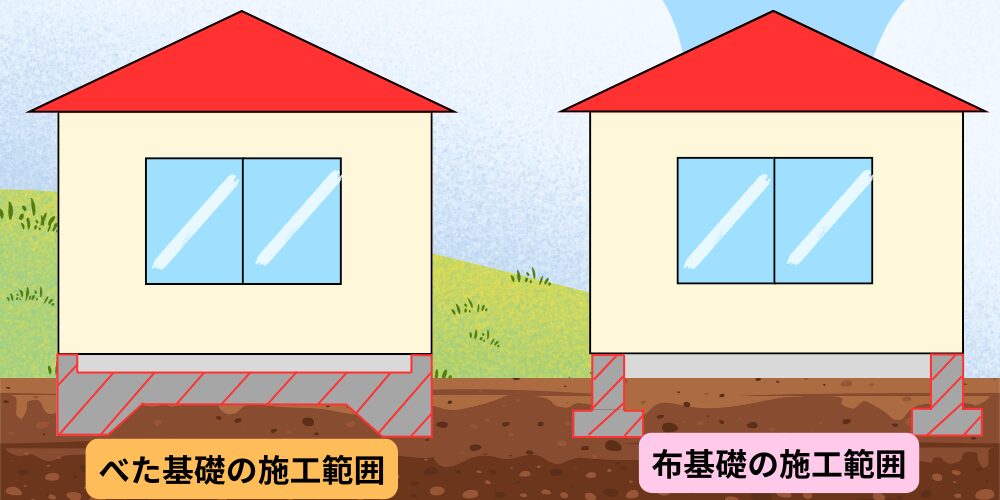

断面図で見るべた基礎と布基礎の形状の違い

家の基礎は、大きく分けると「べた基礎」と「布基礎」に分けられます。

- べた基礎は家の重さを面で支える

- 布基礎は家の重さを線で支える

基礎の最大の目的は家の重さを地盤に伝えることです!

そのため、べた基礎でも布基礎でも、家を支えて地盤に伝えることができれば問題ありません!

どちらが優れているということではなく

どちらが最適か?を選定することが重要なのです。

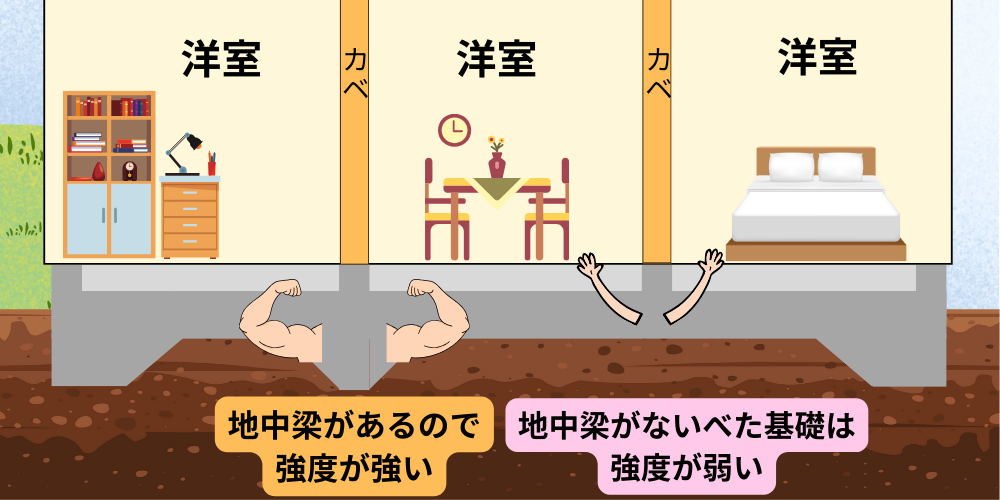

べた基礎は耐震性が高い,布基礎は耐震性が低い

・べた基礎=耐震性が高い

・布基礎=耐震性が低い

という内容は情報が不足しており、誤解を生む原因になります。

・べた基礎は家の重さを面で支える

・布基礎は家の重さを線で支えると解説しました。

一般的に支える面積が大きくなるほど、一般的には耐震性が高いとされています。

国土交通省 告示第1347号でも地盤面が柔らかい場合はべた基礎を採用すると記載されています。

ネット記事では「べた基礎が強い!布基礎は弱い!」とよく見るけど?

べた基礎であっても適切な設計や施工がされなければ耐震性があるべた基礎とはいえないよ…

最近は「べた基礎のほうが強いから」という理由だけで採用されているケースも見られます。

私はホームインスペクションで新築の配筋検査を行いますが適切なべた基礎を設計,施工している会社の方が少ないように感じます。

例えば間仕切り壁下はスラブの上に立ち上がりが乗っているだけの基礎が多くみられます。

土に接する部分の鉄筋のかぶり厚さ60㎜以上という建築基準法の最低基準すら守られていないケースもあります。

べた基礎だから強いという根拠のない呪文は信じないようにしましょう。

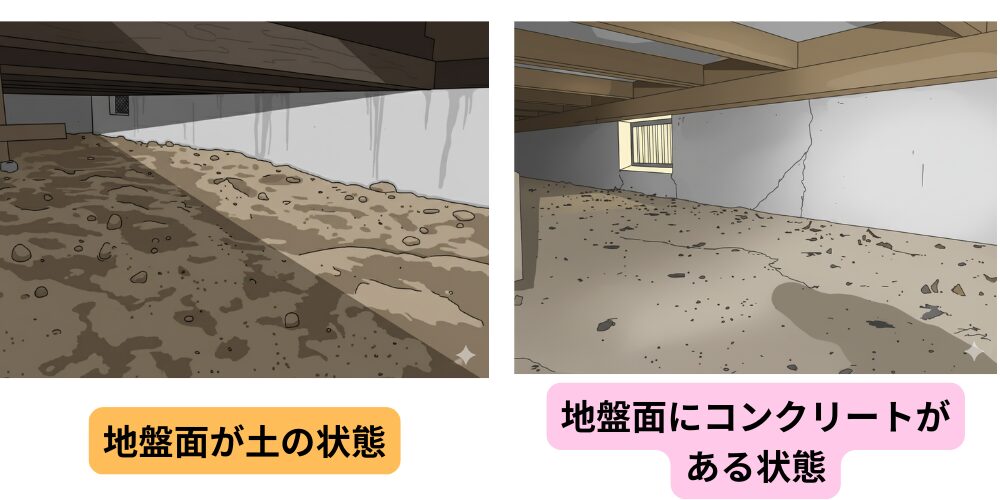

べた基礎はシロアリに強い,布基礎はシロアリに弱い

・べた基礎はシロアリに強い

・布基礎はシロアリに弱いという情報は正しくありません。

べた基礎だからシロアリに強いのではなく

「地盤面にコンクリートを打ってあることがシロアリ対策になる」が正解です。

イラストのように地盤面コンクリートが打ってあれば布基礎であってもシロアリ対策としては同じ意味を持ちます。

布基礎=地盤面にコンクリートが打たれていないと思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。

地盤面の状態は床下点検口からのぞけば確認できるね!

おおよそ2000年以前の家では地盤面が土の状態だと思いましょう。

当然、地盤面が土の状態であればシロアリのリスクは高まります。

しかし最近の新築の布基礎ではほぼ100%の割合で地盤面にコンクリートを打っています。

そのため、『布基礎だからシロアリに弱い』というのは誤った情報です。

布基礎であっても地盤面にコンクリートが打ってあるかがポイントだね!

逆にべた基礎はシロアリの侵入経路になりえる箇所や雨が入りやすい箇所があるので施工には十分な注意が必要です。

べた基礎の注意点は後で詳細に解説します。

べた基礎は湿気に強い,布基礎は湿気に弱い

・べた基礎は湿気に強い

・布基礎は湿気に弱いというのは、情報が不十分です。

べた基礎は地盤面にもコンクリートを打つため湿気に強いと言われます。

この内容は間違っていません。

しかし布基礎であっても防湿コンクリートを打ってあれば湿気対策についてはべた基礎と同様です。

土の上に防湿シートを張る湿気対策方法もあるよ!

これなら床下にコンクリートを打つ費用を抑えられそうだね!

最も重要なのが床下の湿気は様々な要素が関係しているため基礎の種類だけでは決まらないということです。

- 地盤面から湿気が上がってくる

- 床下換気が不足している

- 室内側から湿気が流入する

- 基礎のすき間から雨が入っている

- 配管から漏水している

- タイル風呂から漏水している

床下の湿気と言ってもこれだけ多くの原因が予想されます。

べた基礎だから湿気に強いというのは、誤解を招く表現です。

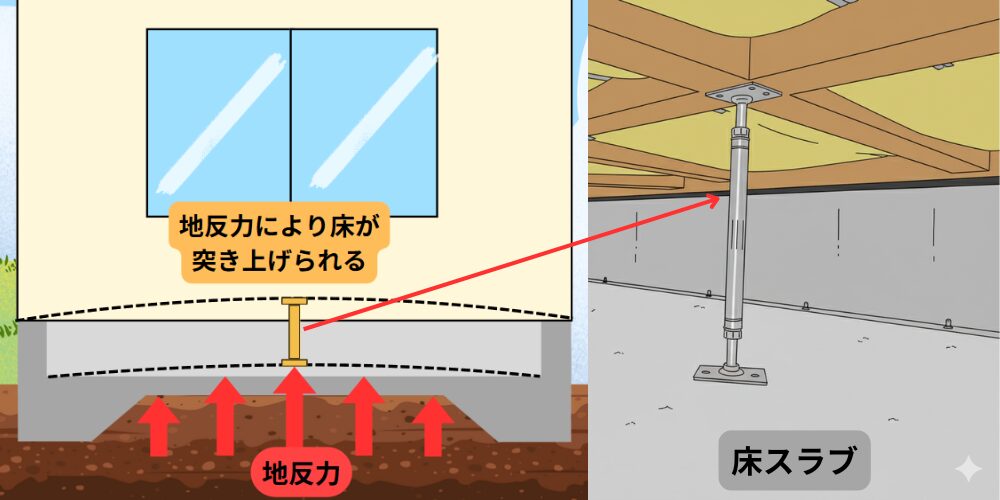

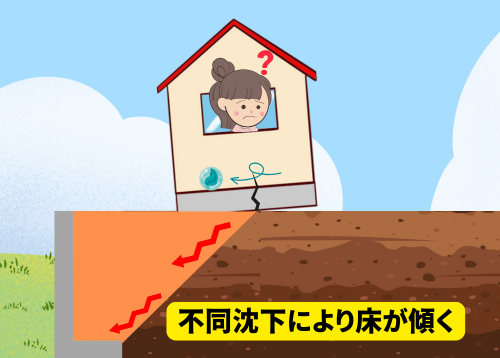

べた基礎は不同沈下が起きにくい,布基礎は不同沈下が起きやすい

べた基礎は家の重さを面で支えているため仮に地盤が部分的に沈下する不同沈下が起きても、家が傾きにくいとされています。

布基礎は家の重さを線で支えているため不同沈下が起きると基礎も沈下し、床に傾斜が生じることがあります。

中古住宅では布基礎の部分的な沈下により床が傾いている事例はよくあります。

そのため中古住宅の購入時は家の傾き調査は必須です!

しかし、べた基礎であっても床に傾斜が生じることがあります。

少し専門的な内容ですが基礎には「地反力」という力が働いています。

地反力とは地面から押しかえす力でべた基礎であれば床スラブが地反力に抵抗します。

そのため家の重さが大きいほど地反力は大きくなるためそれに耐えられる床スラブが必要なのです。

床スラブが地反力に耐えられないと上に反り上がり床を突き上げる現象が起きます。

地反力により床が突き上げられると床に傾斜が生じて家が傾いていると思われる方がいらっしゃいます。

それは地盤が下がっているのではなく盛り上がっているのです!

べた基礎は布基礎に比べてコストが高い

べた基礎は家が建っている範囲に鉄筋とコンクリートを施工するためコストは高くなります。

コストが高くなるからといって、べた基礎から布基礎に変更するのは適切ではありません。

鉄筋やコンクリートが多く必要ということはそれだけ家の重さに対して地盤が弱いことになります。

べた基礎を採用しなければいけない状況ならコストが高くなるのは当然です!

情報が少ないネット記事を読んで一概に「べた基礎はコストが高いから布基礎にしたい」という考えは誤解につながるため注意が必要です。

布基礎はべた基礎に比べて寒冷地に向く

布基礎はべた基礎に比べて寒冷地に向くという内容もネット記事に書かれています。

しかし本当に布基礎はべた基礎に比べて寒冷地に向くのでしょうか?

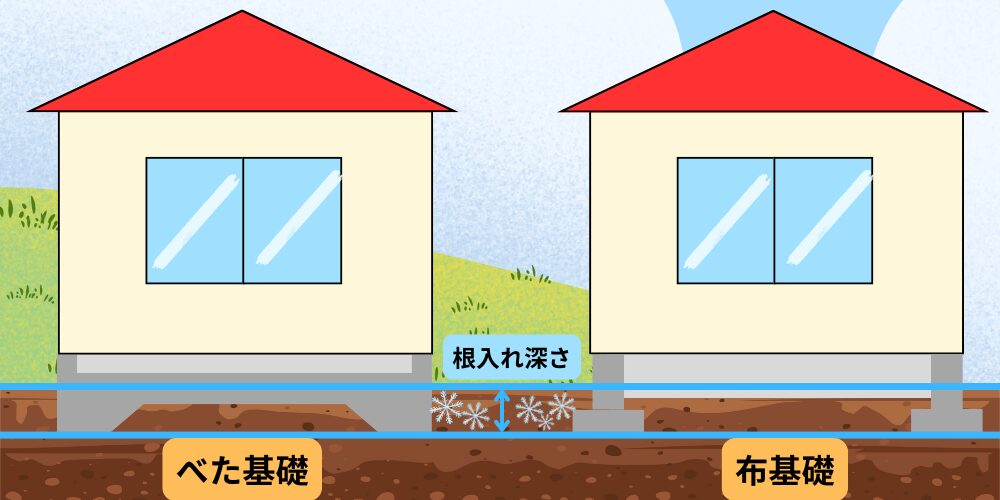

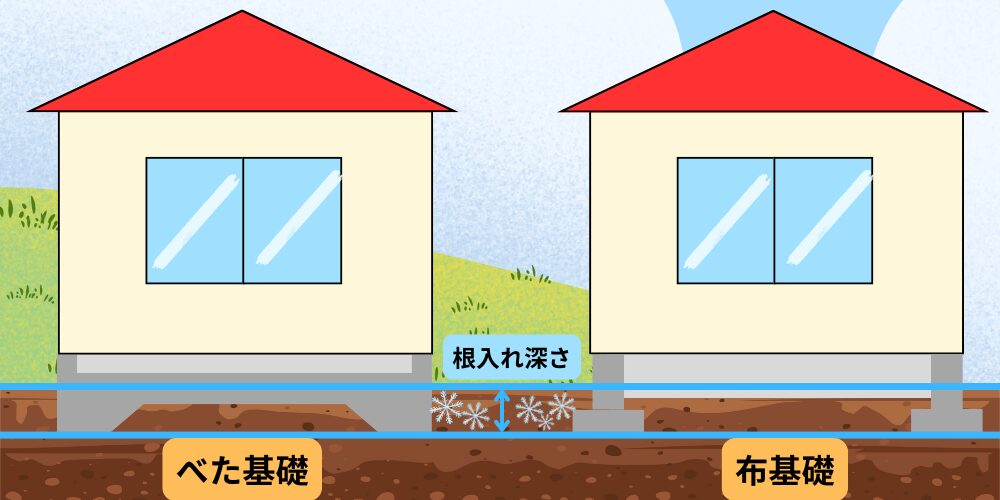

凍結深度や根入れ深さについて整理してみましょう。

基礎は凍結しないように地面の中に入れる「根入れ深さ」が規定されています。

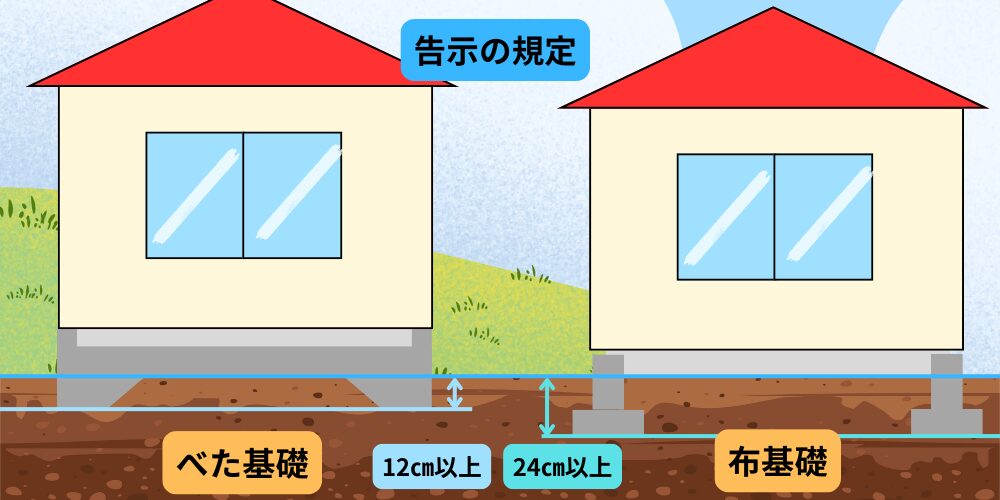

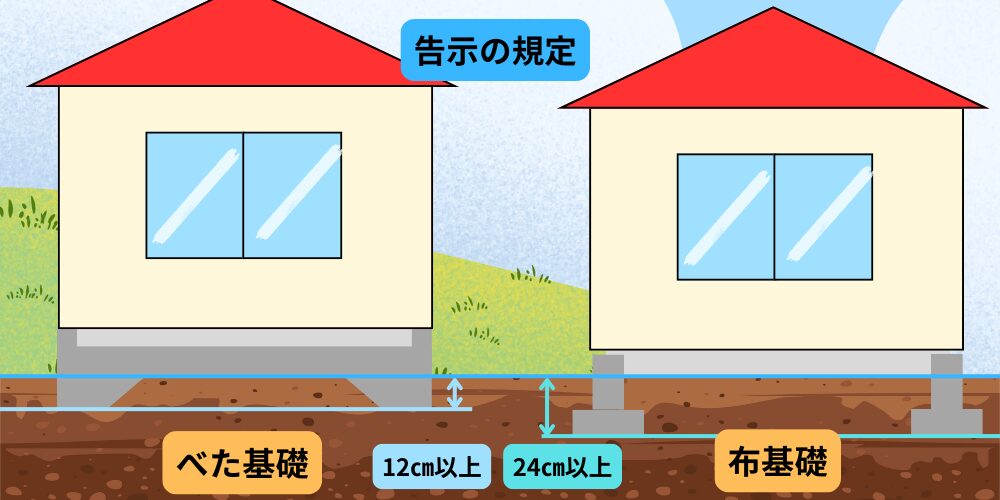

国交省告示 第1347号では

・布基礎は24㎝以上の根入れ深さが必要。

・べた基礎は12㎝以上の根入れ深さが必要と規定されています。

また各市町村により凍結深度が決められています。

・最大凍結深度は北海道の釧路で120㎝

・長野県長野市では凍結深度は45cm以上とし、標高が概ね800mを超える地点においては60cm以上とします。

・新潟県では凍結深度の定めはありません。

基礎の根入れ深さは国交省告示かつ各市町村で決められている凍結深度以上としなければいけません。

ここで疑問が生まれるのが

・べた基礎は12㎝以上

・布基礎は24㎝以上という規定です。

この規定をみるとべた基礎のほうが根入れ深さが少ないので凍結に強いため寒冷地に向いていると思います。

しかしネット記事では布基礎のほうが寒冷地に向いていると書かれています。

ネット情報が不足しているのは、

布基礎が寒冷地に向くのではなくそもそもの根入れ深さの規定がべた基礎よりも深いということなのです。

またべた基礎の場合は建物の範囲の土を掘り起こして除去しないといけないためその分のコストがかかります。

布基礎はべた基礎に比べて寒冷地に向く

布基礎はべた基礎に比べて寒冷地に向くという内容もネット記事に書かれています。

しかし本当に布基礎はべた基礎に比べて寒冷地に向くのでしょうか?

凍結深度や根入れ深さについて整理してみましょう。

基礎は凍結しないように地面の中に入れる「根入れ深さ」が規定されています。

国交省告示 第1347号では

・布基礎は24㎝以上の根入れ深さが必要。

・べた基礎は12㎝以上の根入れ深さが必要と規定されています。

また各市町村により凍結深度が決められています。

・最大凍結深度は北海道の釧路で120㎝

・長野県長野市では凍結深度は45cm以上とし、標高が概ね800mを超える地点においては60cm以上とします。

・新潟県では凍結深度の定めはありません。

基礎の根入れ深さは国交省告示かつ各市町村で決められている凍結深度以上としなければいけません。

ここで疑問が生まれるのが

・べた基礎は12㎝以上

・布基礎は24㎝以上という規定です。

この規定をみるとべた基礎のほうが根入れ深さが少ないので凍結に強いため寒冷地に向いていると思います。

しかしネット記事では布基礎のほうが寒冷地に向いていると書かれています。

ネット情報が不足しているのは、

布基礎が寒冷地に向くのではなくそもそもの根入れ深さの規定がべた基礎よりも深いということなのです。

またべた基礎の場合は建物の範囲の土を掘り起こして除去しないといけないためその分のコストがかかります。

布基礎であれば除去する土が少なくて済むので寒冷地に向くという解釈がされているのです。

「布基礎は寒冷地に向く!」という情報だけではあまりにも情報が少なく皆さんに誤解を生んでしまいます。

その情報にしっかりとした根拠があるかどうか、確認しておきたいところです。

自分でできるべた基礎と布基礎の見分け方

べた基礎と布基礎は一般の方では見分けられないと思われていますがそれは違います。

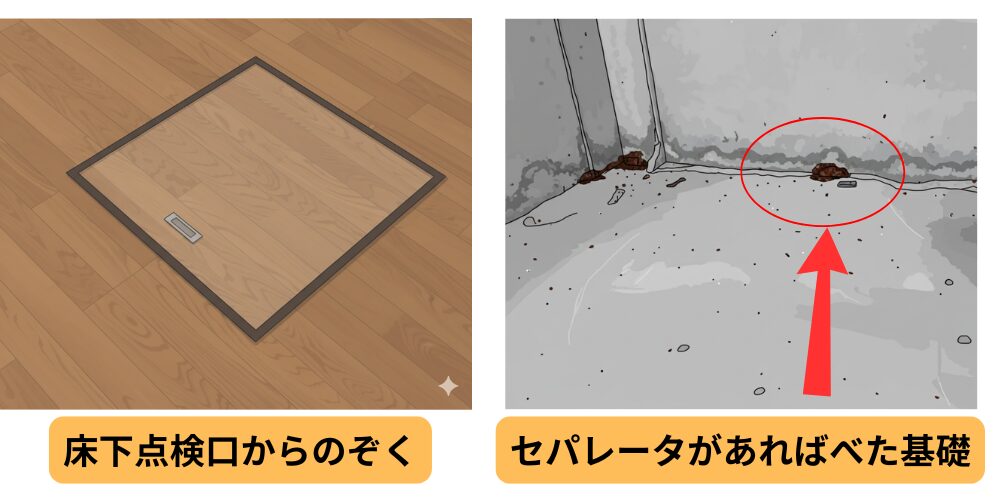

完成している家の基礎を見分ける方法は一つだけです。

・セパレータがあるかないか!

セパレータとはべた基礎を造る際に使われる金具のことです。

床下点検口からのぞくと基礎の立上りと地盤面の間に金具が見えます。

おおよそ30㎝~45㎝程度の間隔で設置されています。

この金具があればべた基礎の証です!

中古住宅や自宅の基礎の種類はこの方法で簡単に調べることができます。

基本的には外部からべた基礎か布基礎を判断することはできません。

中古住宅や自宅が古い場合は図面の不整合に注意してください。

昔の図面は実際の建物と違うことが多くあります。

図面にべた基礎と書かれていても、実際は布基礎だったということもあります。

私は中古住宅のホームインスペクションを行いますが平面図ですら実際と違うことが多々あるので目視で確認することは必須です!

べた基礎の不具合事例

ここからは基礎の種類別に不具合事例を紹介します。

不具合事例の知識を知ることで新築でも中古住宅でも被害を最小限にすることができます。

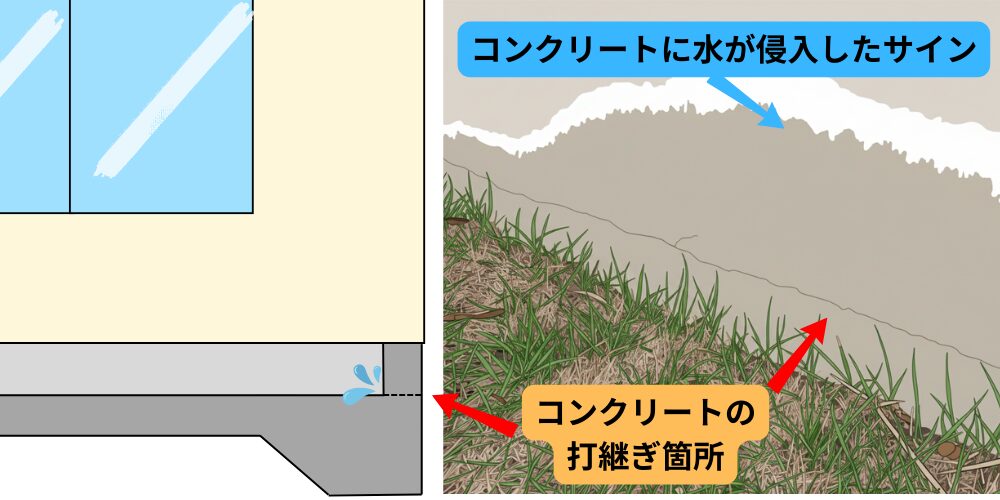

- 基礎の打継ぎ箇所から雨が侵入している

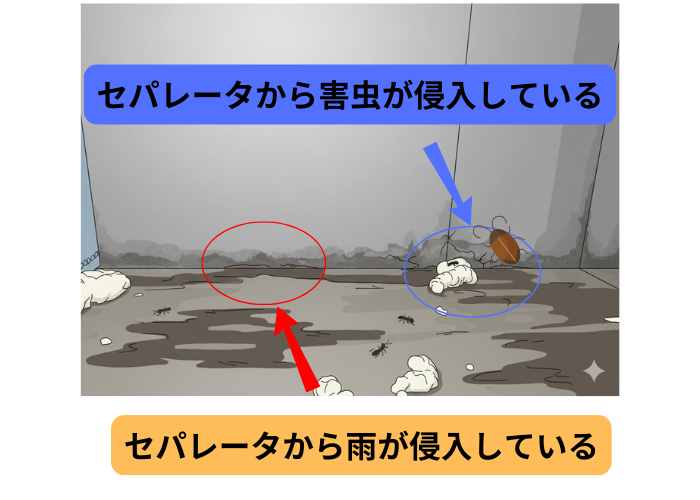

- セパレータに隙間ができ、雨水やシロアリ、害虫が侵入している

私が実際に新築の調査で見つけた不具合事例になります。

基礎の打継ぎ箇所から雨が侵入している

べた基礎は2回に分けてコンクリートを打つためどうしても打継ぎ箇所ができてしまいます。

そのため雨が入らないように止水処理をしなければいけませんが止水処理がされていないケースが多々あります。

基礎は鉄筋コンクリートのため雨が侵入すると劣化が進行します。

新築で雨が入っていると家の寿命が早まりそうだね…

基礎の劣化は年数が経過するにつれて少しずつ進行します。

雨が入っていても新築時では劣化はしていないことに注意してください。

一時的に雨を留めても根本的に解決しなければ劣化は止められないため表面的な補修だけで満足しないようにしましょう。

セパレータから雨やシロアリ,害虫が侵入しているしている

セパレータとはべた基礎を造る際に使われる金具のことです。

セパレータとコンクリートには多少のすき間ができるため止水処理がされないと雨やシロアリ,害虫の侵入経路になります。

これらの不具合も新築時では劣化は進行しないため少しずつ家の寿命を早める原因になります。

雨が入っているとコンクリートの中の鉄筋が劣化するよ…

べた基礎だから安心と思われがちですがこれらの不具合事例を未然に防ぐことで初めて健全なべた基礎と言えるでしょう。

表面的な言葉だけでは安全は担保されないことを認識しましょう。

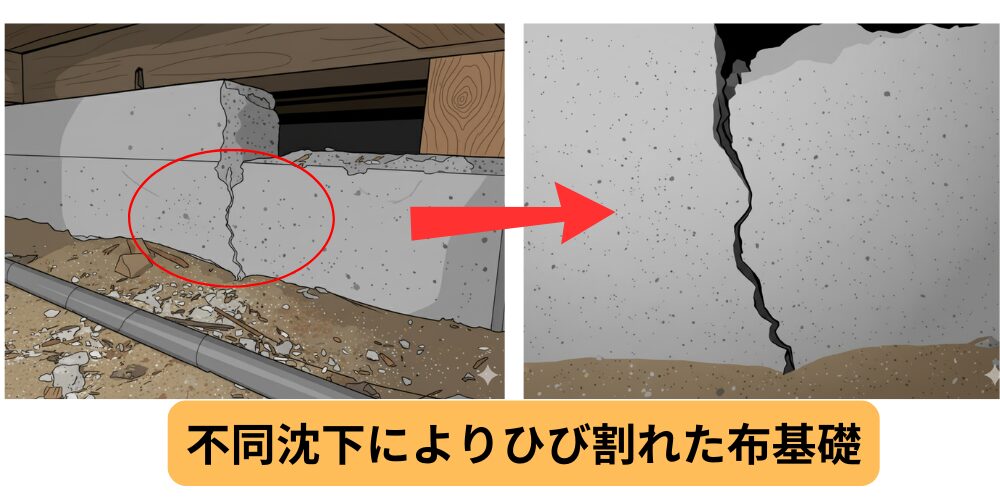

布基礎の不具合事例

- 不同沈下により床に傾斜が生じている

- シロアリ防除のために基礎が破壊されている

最近の家はほとんどがべた基礎なので布基礎の不具合事例は中古住宅に多く見られます。

これらは中古住宅を購入する際に重要なチェックポイントになるためしっかりと確認したい項目です。

不同沈下により床に傾斜が生じている

昔の建物は地盤改良がされていないため不同沈下が生じることがよくあります。

不同沈下とは部分的に地盤が沈下することで同時に基礎も沈下して床に傾斜が生じる不具合が発生します。

べた基礎であれば面で支えているため不同沈下には多少は抵抗できるでしょう。

しかし布基礎は線で支えているため地盤の影響を直接受けてしまいます。

基礎の中に鉄筋が入っていない無筋コンクリートの場合、なおさら被害が大きくなるでしょう。

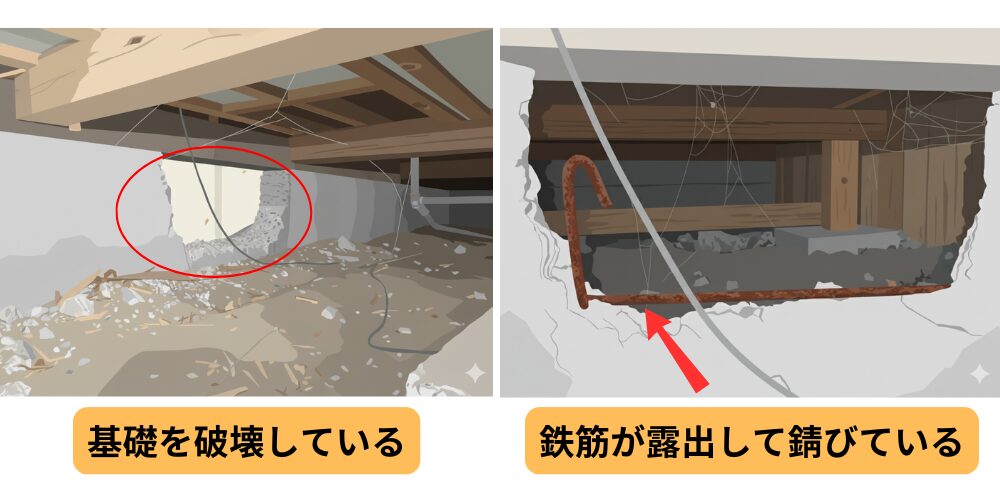

シロアリ防除のために基礎が破壊されている

中古住宅で最も多くみられる不具合事例はシロアリ防除のために基礎を破壊していることです。

シロアリの被害を防ぐために基礎を壊してはまったく意味がないじゃん…

木材をシロアリから守るのは重要なことですがそのために基礎を壊しては本末転倒です。

しかし多くの築年数の古い中古住宅でこのような行為が行われています。

築年数が古い家の多くは、構造計算や地盤改良が行われていません。

そのため基礎を破壊すると、さらに耐震性を低下させる原因になります。

基礎における劣化事象

ひび割れや雨の侵入があってもすぐには劣化は進行していません。

基礎の劣化は年数を追うごとに少しずつ進行するため表面的な補修で終わらせないようにしましょう。

調査時によく見る基礎の劣化事象を解説します。

- 基礎がひび割れている

- 基礎が欠損している

- 基礎から錆汁が出ている

- 基礎に白華現象(エフロレッセンス)がみられる

基礎がひび割れている

新築で最も多くみられる不具合事例は基礎のひび割れでしょう。

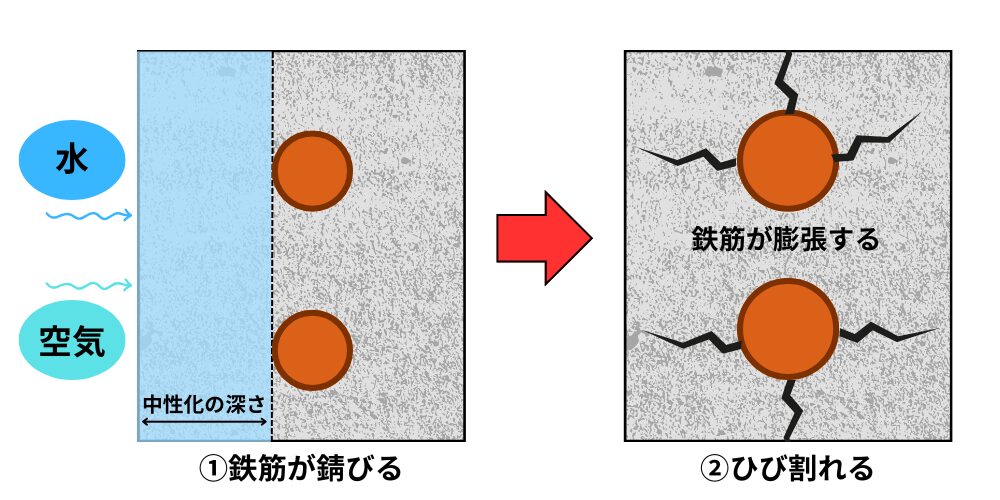

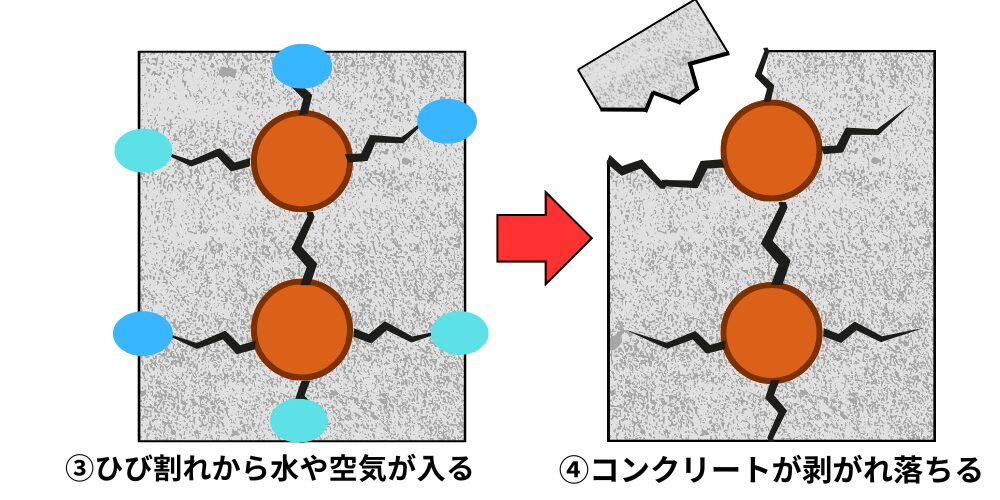

そもそも基礎のひび割れがなぜ悪いのか解説します。

鉄筋コンクリート基礎は鉄筋をコンクリートで保護していることで健全な状態を維持できます。

しかし経年劣化や施工不良などが原因で健全な状態を維持できなくなると劣化が進行します。

これらを防ぐためにひび割れの補修が必要なのです!

基礎が欠損している

基礎の欠損もひび割れと同じ原因で補修が必要です。

ひび割れが大きくなったものが欠損だと考えてください。

鉄筋コンクリートが劣化するメカニズムを解説したイラストです。

- 中性化の深さが鉄筋まで達すると鉄筋が錆びる

- 鉄筋の錆が大きくなり膨張するとコンクリートがひび割れる

- ひび割れから水分や空気が入り中性化や錆が進行する

- 鉄筋が膨張してコンクリートが剥がれ落ちる

このように劣化が進行していくので新築時であっても基礎の補修は必要なのです。

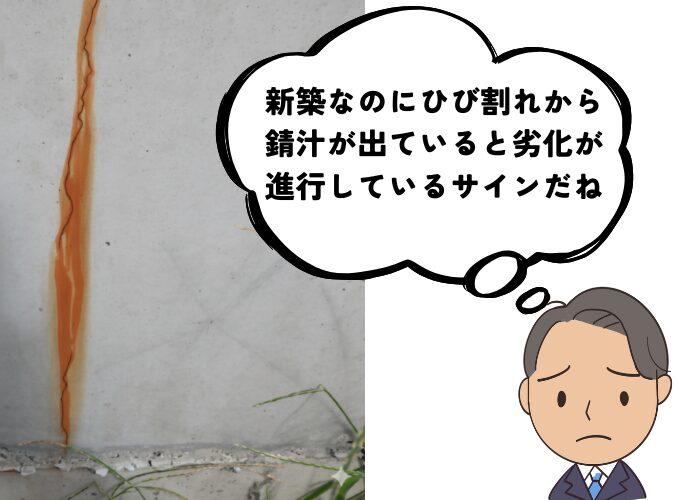

基礎から錆汁が出ている

基礎から錆汁が出ている原因はコンクリート内部の鉄筋が錆びているからです。

写真は新築ですが、この状態ですでに劣化が進行しています。

基礎は鉄筋コンクリートで造られているためコンクリート内部の鉄筋が錆びると基礎の寿命が短くなってしまいます。

写真のように新築であってもひび割れから錆汁が出ている場合があるので基礎のチェックは必須項目です。

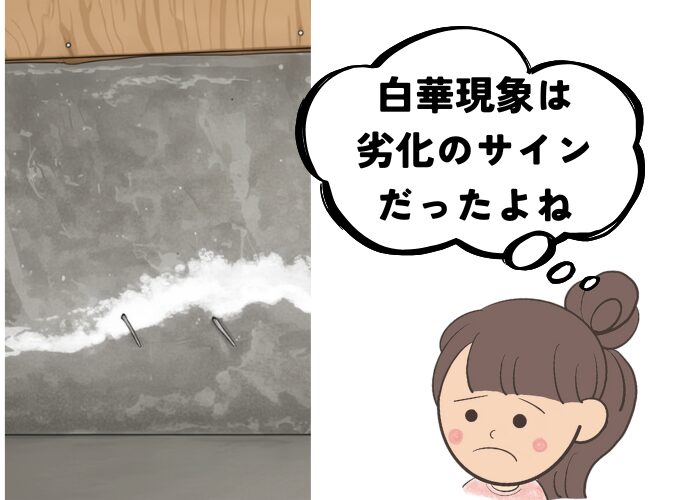

基礎に白華現象(エフロレッセンス)がみられる

白華現象(エフロレッセンス)とは基礎の表面に白色の結晶ができることをいいます。

白色の結晶はコンクリートから流出した成分のため劣化が進行しているサインです。

白華現象は中古住宅によく見られる劣化事象のため中古住宅を購入する際にはよく観察してみましょう。

基礎の劣化事象については以前の記事で詳細に解説しているのでぜひチェックしてください。

べた基礎と布基礎のチェックポイント

- べた基礎はシロアリに強い

- べた基礎は湿気に強い

- 布基礎は耐震性が低い

- 布基礎は湿気がこもりやすい

- 布基礎はシロアリに弱い

ネット記事を見て勉強することはとても大切です。

しかしその情報に根拠があるのか、記事の信頼性があるのかには注意してほしいです。

建築士ではなくWEBライターがGoogleの検索上位に表示するために書いている記事は、信頼性に特に疑問点が多く感じられます。

私の記事ではできる限り一次情報を取り入れ、参考文献や自分自身の見てきた経験を取り入れています。

情報過多の時代には情報の取捨選択ができる力も必要になるでしょう。

”住まいと家族の健康学校”では

【無料の相談メール】を受け付けています。

基礎について不安に感じていることや専門的でわからないことがある方はぜひご相談ください。

この記事の参考文献・資料

- 国土交通省 告示第1347号 建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件

- 木造住宅工事仕様書 住宅金融支援機構

- 小規模建築物基礎設計指針 日本建築学会

- 楽しくわかる!木構造入門 発行所(株)エクスナレッジ 著者 佐藤実

- なぜ、木造住宅はべた基礎ブームになったのか? 一般社団法人日本住宅基礎鉄筋工業