- 外壁にひび割れがあるけど地震で剥がれないかな?

- 外壁のひび割れから雨漏りはしないかな?

- 中古住宅を購入したいけど外壁の塗り直しは必要かな?

- 外壁にカビやコケなどが生えているけどどうやって落としたらいいの?

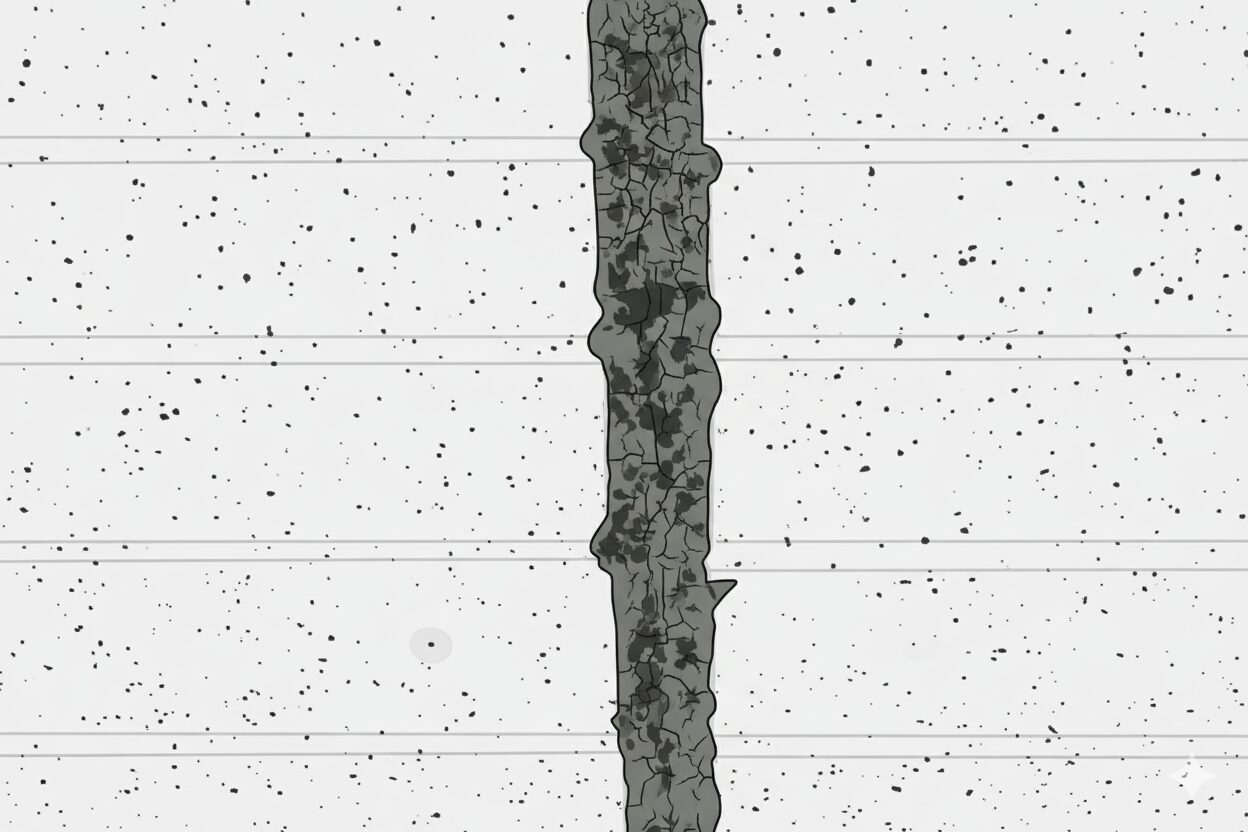

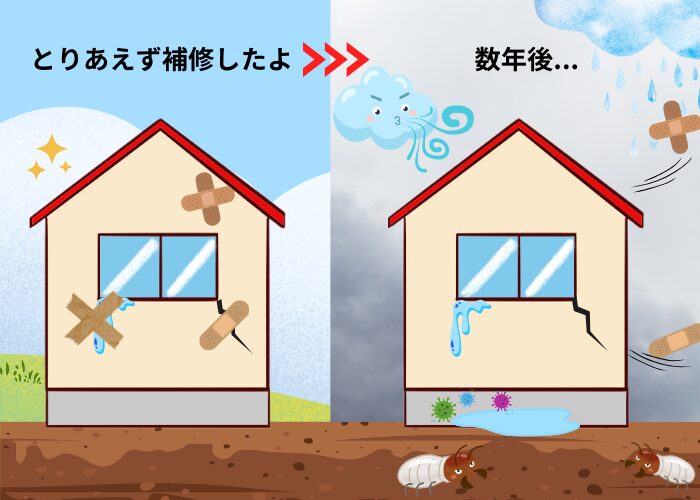

外壁のひび割れは雨漏りの原因になり構造躯体や断熱性能低下につながります。

この記事では外壁の劣化が及ぼす住宅への影響をイラストで簡単に解説しています。

外壁の補修方法を知ることで長期的にみて得をして家の寿命を伸ばすことができます。

私は15年間住宅に関わり続け、現在は年間100棟の住宅診断(ホームインスペクション)を行っています。

これまで多くの外壁のひび割れ調査をしてきました。知識と経験の両面をこの記事に凝縮しています。

外壁のひび割れに悩んでいる人はぜひ最後まで読んでください。

※この記事では難しい用語をできるだけ使わずに一般の方でも概要がわかるようにイラストで解説しています。専門的には多少の解釈の違いがありますのでご了承ください。

本記事では、最も一般的に使われている「窯業系サイディング」について解説します。

外壁のひび割れは家の寿命を短くする

木造住宅の天敵は雨漏りや漏水などによる水の被害です。

木材に水が掛かると様々な不具合が生じて最終的には耐震性能が低下して家の寿命が短くなります。

外壁の劣化部分を補修してできるだけ家に水が掛からないようにするのが重要なポイントです。

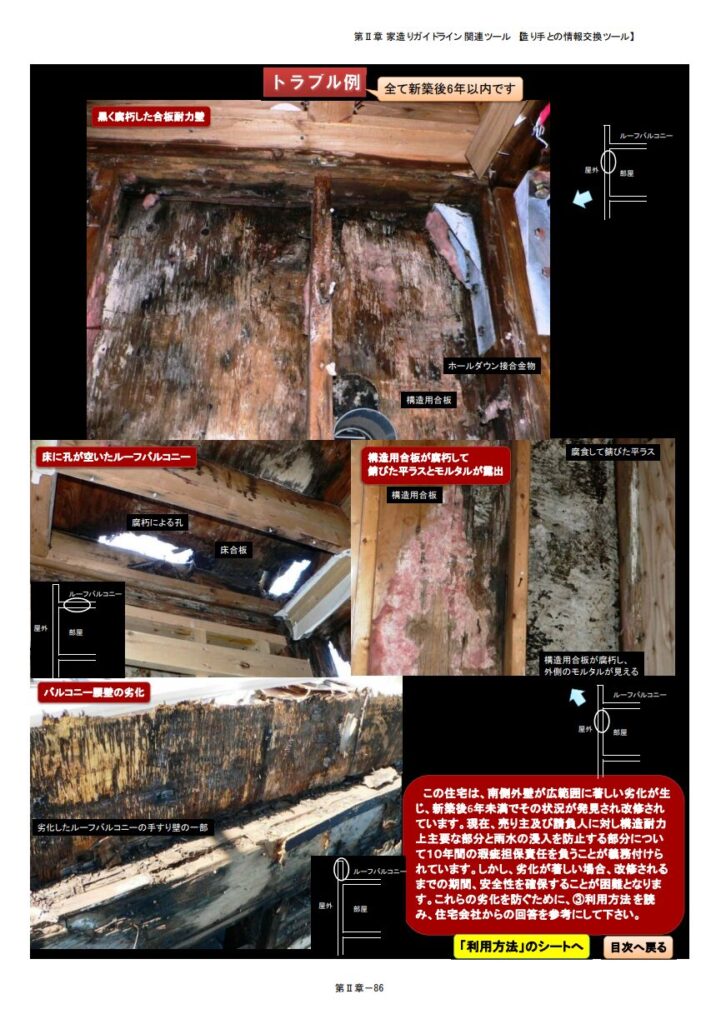

出典: 国土交通省 国土技術政策総合研究所『共同研究成果報告書 木造住宅の耐久性に関わる建物外壁の構造・仕様とその評価に関する研究』第Ⅱ章 p.86(PDFリンク)

雨漏りすると構造躯体が劣化する

雨漏りが発生すると様々な不具合の原因となり構造躯体の劣化につながります。

- シロアリの発生

- 木材腐朽菌の発生

- カビの発生

- 構造金物に錆が発生

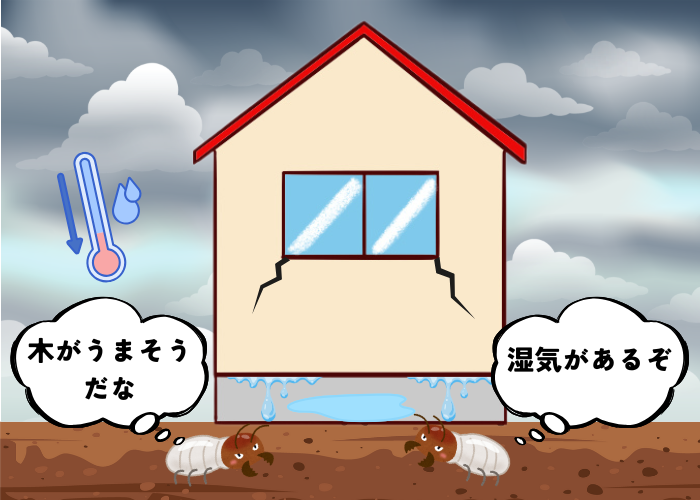

シロアリの発生

シロアリは湿気と栄養素(木材)がある暗闇を好みます。

そのためシロアリ被害が多い箇所は床下の暗闇で湿気の多い水まわりです。

シロアリは木材を食べるため食害により木材の強度が低下して耐震性能も低下します。

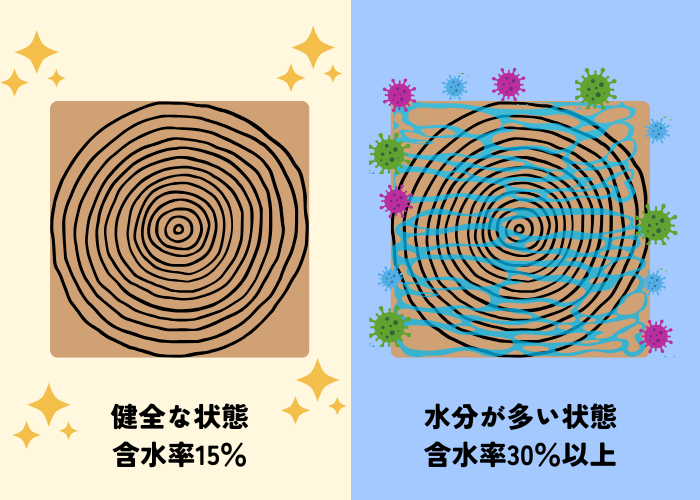

木材腐朽菌の発生

土台や柱などの木材の含水率が30%以上になると木材腐朽菌が発生しやすくなります。

含水率とは木材に含まれる水分の割合で乾いている木材の含水率は15%程度です。

腐朽菌が発生すると菌類が木材を分解して強度が下がり耐震性能が低下します。

カビの発生

カビが発生しやすい状況は木材腐朽菌が発生しやすい状況と同じです。

含水率が30%以上になるとカビが発生しやすくなります。

カビの発生は耐震性能の低下だけではなく健康被害も生じる恐れがあるため注意が必要です。

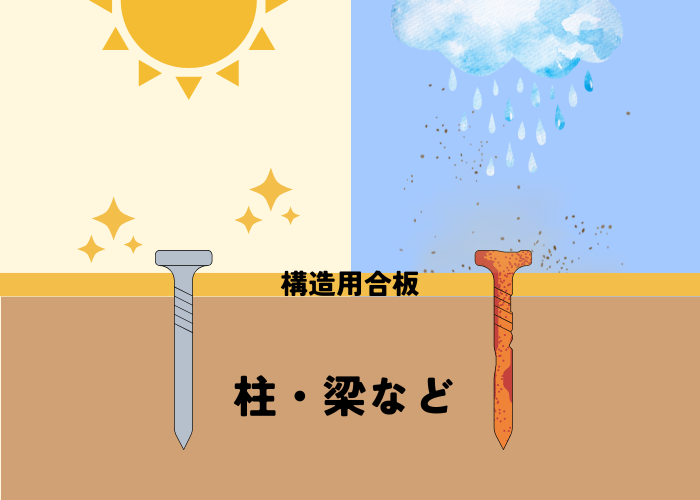

構造金物に錆が発生する

構造金物とは家の耐震性を確保するために取付ける金具のことです。

最近では耐力壁といい釘と構造用合板で耐震性を確保する工法があります。

この工法は釘の力で耐震性を確保しているため雨漏りなどで釘が錆びると耐震性が低下します。

外壁のひび割れにより雨漏りが生じるとこれらの複合的な要素により木材が劣化して耐震性が低下します。

そのため外壁のひび割れを早期に補修することが家の寿命を延ばすために必要なのです。

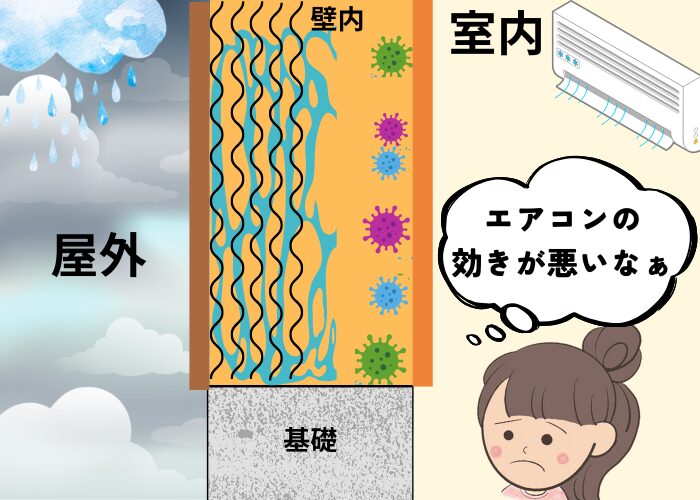

雨漏りすると断熱性能が低下する

ここでいう断熱材は最も一般的に使われているグラスウールの内容です。

グラスウールはガラス繊維と空気層により断熱性能を発揮しています。

雨漏りで水に濡れると、繊維がくっついて空気層が減少するため、断熱性能が低下します。

グラスウールは乾かしても断熱性能は回復しないことを知っておきましょう!

結露・カビの発生

雨漏りにより断熱性能が低下すると結露やカビが発生しやすくなります。

結露やカビが発生するかは断熱性能だけで決まることはありませんが壁の外と内で温度差が大きいほど結露が発生します。

結露により水分が生じるとカビが発生しやすくなります。

冷暖房効率の低下

雨漏りにより断熱性能が低下すると冷暖房効率が悪くなります。

当然ですが断熱性能が高いほどエアコンの効きが良いでしょう。

知らないうちに電気代が高くなっているかもしれないな💦

こんな症状があると外壁が劣化しているサイン

外壁の劣化はひび割れだけでなく様々な種類があります。

これらはご自身でもチェックできるため知識を付けて被害を最小限にしましょう!

外壁材本体の劣化

- ひび割れ

- 釘の浮き

- はらみ・反り

- 欠損

外壁材本体が劣化している場合は表面の補修だけでは効果的ではありません。

ひび割れや欠損がある上から塗装を行っても再度ひび割れる可能性が高いためしっかりと補修してから塗装を行う必要があります。

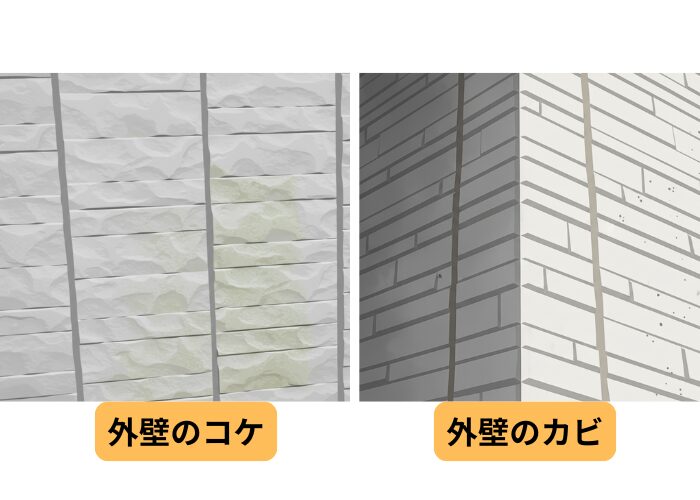

外壁塗装表面の劣化

- チョーキング

- 色あせ

- カビ

- コケ・藻

- 塗装の剥がれ

外壁材の表面には塗装がされています。

塗装のみの劣化であればきちんとした下地処理を行えば再塗装で対応可能です。

・チョーキングとは塗装が粉状になり撥水性が低下している状態です。

これは再塗装のサインになります。

手で外壁をこすってみると粉が付いてくるのがわかります。

・外壁の色あせは太陽が当たる方向により著しく変わります。

南面や西面は特に太陽からの紫外線が強いため劣化が激しくなります。

・カビ、コケ・藻は太陽が当たらない北側によく見られる劣化です。

南面であっても隣地との距離が近いと太陽が当たらず通風も悪いためカビや苔が生えることがあります。

・塗装の剥がれは上記の劣化が進行することにより塗装の性能がなくなり剥がれ落ちる現象です。

塗装が剥がれている上から再塗装を行っても十分な効果は期待できません。

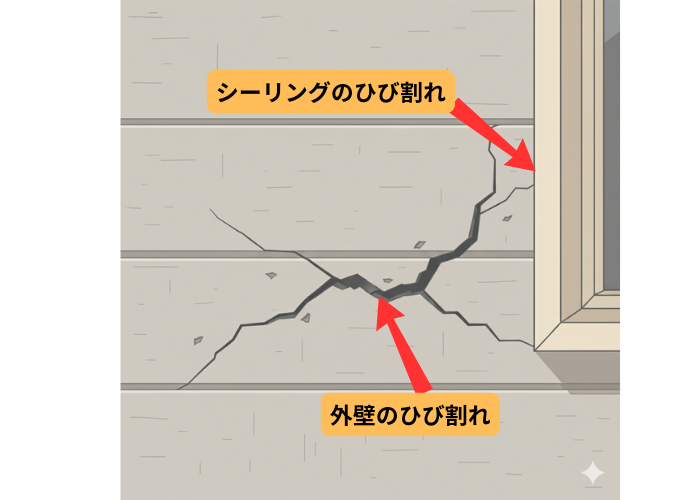

シーリングの劣化

- 破断

- ひび割れ

シーリング(コーキング)とは外壁の継ぎ目やサッシとの取り合い部などのすき間を埋めるためのペースト状の充填剤です。

乾燥するとゴムのようになり弾力性が出ます。

シーリングの寿命は10~15年程度のため劣化したら打ち替える必要があります

破断

建物は地震や風などで揺れています。

また外壁材も太陽の熱により収縮しているため多少の動きがあります。

建物の動きにシーリングが追従できないと破断してすき間が発生してしまいます。

ひび割れ

シーリングは紫外線や雨風などにより経年劣化が進行します。

健全な状態のシーリングはゴムのように弾力がありますが経年劣化により硬化するとひび割れが発生してしまいます。

外壁が劣化する原因は経年劣化だけではない

劣化と聞くと年数が経ったからしょうがないと思われます。

しかし劣化の原因は経年劣化だけではありません。

劣化の原因を知らないまま補修しても、すぐに再劣化する恐れがあるため注意が必要です

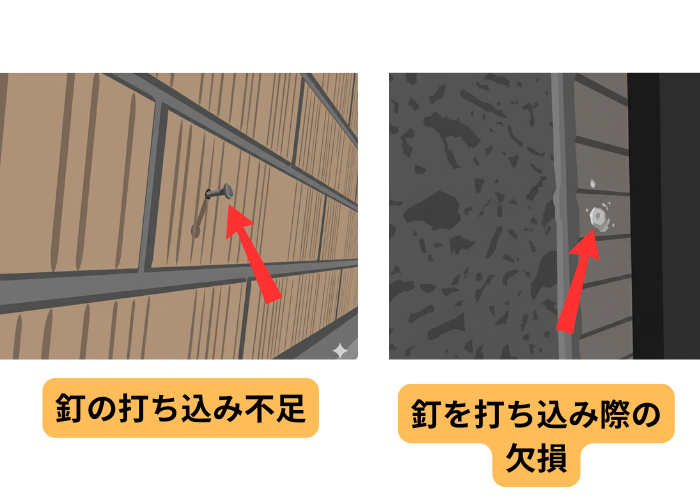

施工不良が原因

窯業系サイディングを取り付ける際は釘留めが必要です。

最近では釘が表面に出ないようにする金具も使用されていますが従来は外壁を上から釘で留付けます。

その際に釘が浮いていたり本数が不足していると新築時は問題がなくても徐々に外壁に反りや浮きが生じてきます。

釘の留め付け方法は外壁メーカーの基準があるため施工不良があると保証が受けられない場合があるので施工方法には十分な注意が必要です。

だから新築でもしっかりと施工基準に沿っているか確認することが必要なんだね!

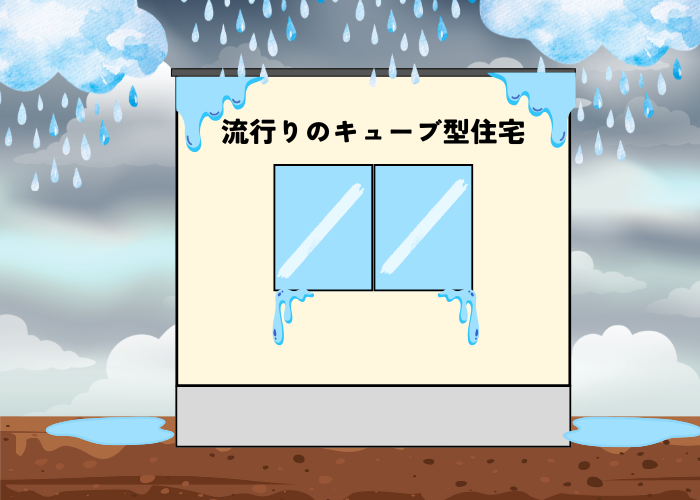

設計不良が原因

キューブ型の家などデザインを優先して雨が切れにくい造り方をしていると外壁を適切に施工しても劣化しやすく雨漏りしやすい家になります。

複雑な屋根の形やバルコニーなどがある家は雨に関して十分な検討がされているかチェックしてください。

内部結露をしているかも

外壁内部が結露していると外壁も劣化することがあります。

施工不良により外壁通気が適切に取られていないため外壁内部が結露して劣化しているケースは少なくありません。

外壁の劣化はセルフチェックが可能

外壁の劣化に関してはご自身でチェックすることが可能です。

特別な道具は必要ないので、知識をつけてぜひセルフチェックしてみましょう。

目視でのチェック

- 外壁のひび割れ

- 外壁のはらみ・反り

- 外壁の欠損

- カビ・コケ・藻

- シーリングのひび割れ・破断

・外壁のひび割れ幅の許容範囲は0.5mmとされています。

シャーペンの芯一本分なのでイメージしやすいでしょう。

・外壁のはらみ・反りは目視で確認できます。

外壁が波打っている箇所があるのでよく観察してみましょう。

・外壁の欠損は特に窓付近や地面に近い箇所に多くみられます。

欠損があるとそこから劣化が進行する可能性が高まります。

・カビやコケ・藻などは北側の太陽が当たらない箇所に特に生じやすいです。

色がついている外壁だと目立ちにくいためよく観察しましょう。

地面からの雨の跳ね返りが原因のケースもあります。

・シーリングのひび割れ・破断はよく観察しないと見つけることはできません。

シーリングは外壁の継ぎ目やサッシの周りなどに充填されています。

幅も15mm程しかないため近くで観察しましょう。

触診でのチェック

- チョーキング

- 塗装の剥がれ

- 外壁の浮き

- シーリングの硬化

・チョーキングは外壁表面の塗装が劣化して粉状になる現象です。

外壁を手でこすると粉が付いてくるので黒い手袋をするとよくわかります。

特に南面や西面などの日差しが強い面に見られます。

東面では全く劣化がなく西面では著しいチョーキングが見られることは多々あります。

・塗装の剥がれも触診してみましょう。

一見健全に見える外壁でも手で触るとボロボロと落ちてくる場合があります。

・手が届く範囲の外壁は軽く叩いてみましょう。

正常に見えても軽く叩いただけで外壁が剥がれてくる場合もあります。

下地や外壁が劣化して釘が効いていない外壁が落ちてきそうなこともありました…

・シーリングの硬化は触って確認しましょう。

健全な状態だとゴムのように弾性がありますが硬化しているとカチカチになっています。

硬化していると防水性能が低下しているサインのため打ち替えをお勧めします。

外壁を補修するタイミングは根拠を確認しよう

「外壁が劣化しているから塗り替えしましょう!」という言葉は鵜呑みにしないでください。

確かに劣化はしているとは思いますが補修方法の選定には根拠が重要です

- 外壁の塗り替え

- 外壁の張り替え

- 外壁の重ね張り

- 外壁の洗浄

- シーリングの打ち替え

まず新築時の図面などがあれば外壁のメーカーや品番が分かれば確認してください。

どの外壁メーカーも耐用年数や補修方法,注意点などをホームページに記載しています。

下記に一般的な外壁メーカーが出しているメンテナンス方法をまとめたので参考にしてみてください。

※各メーカーのメンテナンス情報をもとに筆者が簡潔にまとめています。

【YKK AP 公式サイトより要約】

・1年に1〜2回の水洗い

・汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を薄めて使用する

・専門業者による定期点検は3〜5年

【旭トステム公式サイトより要約】

・1年ごとに点検

・表面の褐色やチョーキングが出たら塗り替え時期

・高圧洗浄は外壁から50㎝水圧以上離した50㎏/㎠以下の水圧で行う

【ケイミュー公式サイトより要約】

・1年に1回目視での点検

・5年に1回の専門業者による定期点検

・柔らかいスポンジで水洗いする

・シンナー,硬いブラシ,高圧洗浄,スチーム洗浄は塗装表面を痛める可能性がある

<注意事項>藻やカビの除去について薬剤を使うと繁殖を留めることはできるがサイディングの塗膜自体を傷める恐れがある

窯業系サイディングを扱うメーカーや品番により多少の違いはありますが大きな違いはありませんでした。(特殊なコーティングがされているものは除く)

- 1年に1回は目視の点検を行う

- 3〜5年に1回は専門業者による定期点検を行う

- 1年に1回は柔らかいスポンジで水洗いを行う

- 汚れが落ちなければ中性洗剤を薄めて使う

- シンナー,硬いブラシ,高圧洗浄,スチーム洗浄の使用は注意する

中古住宅の場合は既存住宅状況調査に該当するか確認しよう

中古住宅の場合は外壁メーカーがわからないことが多いので国土交通省の既存住宅状況調査方法基準の解説を参考にしましょう。

内容が分かりにくいので外壁のみ抜粋して解説します。

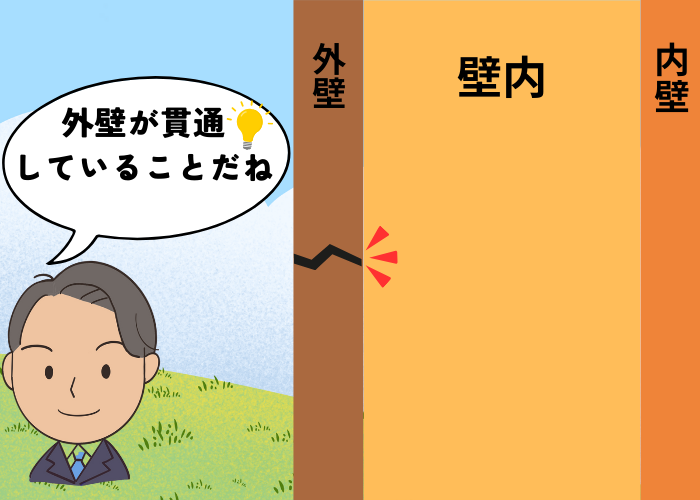

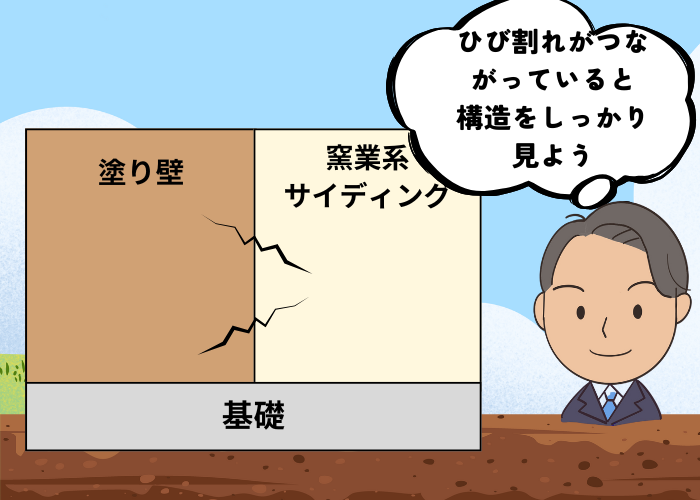

- 下地まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落

- 複数の仕上材にまたがったひび割れ又は欠損

- 金属の著しいさび又は化学的侵食

「下地まで達する〜」とは、外壁材が裏までひび割れている状態を指します。

これは表面的な軽いひび割れではなく、構造に影響する可能性がある深い劣化です。

外壁が裏まで劣化していると構造躯体まで影響が及ぶので補修した方が良いという判断でしょう。

「複数の下地にまたがった〜」とは、窯業系サイディングと塗り壁など異なる仕上材が隣接しており、両方にひび割れが生じている状態です。

この場合のひび割れは外壁材の表面的なひび割れではなく地震などにより構造的にひび割れている可能性が高いため詳細な調査が必要です。

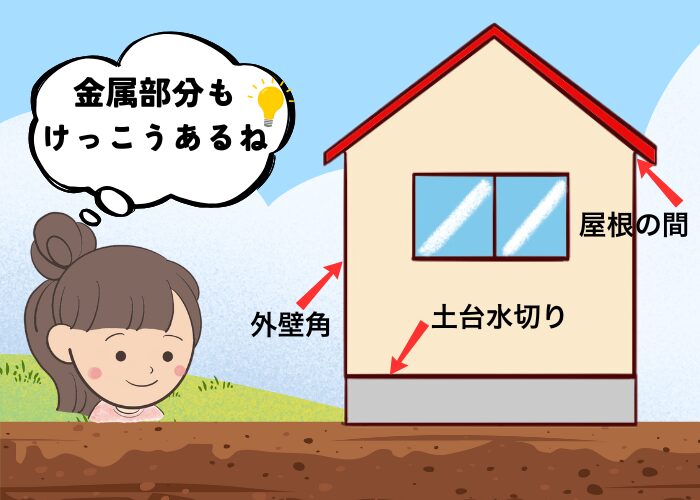

「金属の著しい〜」は、外壁そのものではなく、水切りや見切り材などに使用されている金属部材の劣化を指します。

一般的に金属が使われている箇所は外壁の端部などの水が入りやすい箇所です。

そのため端部の金属が劣化すると雨漏りのリスクが高まるので劣化事象に該当しています。

2000年以前の建物は外壁の張り替えがおすすめ!

この記事を書いている時点の2025年からすると築25年よりも古い建物は外壁の張り替えをお勧めします。

- 透湿防水シートの張り替えができる

- 外壁通気工法を採用できる

- 外部から断熱補強ができる

- 外部から耐震補強ができる

- 長い目で見ると得をするから

透湿防水シートの張り替えができる

透湿防水シートはこちらのサイトでわかりやすくみられます💡

デュポン株式会社 公式サイト 通気層工法について

透湿防水シートとは雨や風を防いで壁の中の湿気を外に出す特殊な防水シートのことです。

住宅以外にもアウトドアジャケットなどで有名なGORE-TEXや宇宙服などにも同じ工法が採用されているほど高機能なシートです。

透湿防水シートが一般的に使用されるようになった年代は1990年頃からと言われています。

そのため2000年以前の建物にはアスファルトルーフィングという防水シートが使用されています。

アスファルトルーフィングは防水機能はあるものの透湿機能がないため湿気対策にはなりません。

せっかく外壁を綺麗に塗り直しても壁の中が結露してカビが生えていては補修した意味がないね。

デュポン™タイベックから透湿防水シートについての詳細なカタログが出ているので気になる方はぜひご覧ください。【家づくりガイド】

外壁通気工法を採用できる

外壁通気工法はこちらのサイトでわかりやすくみられます💡

一般社団法人 日本窯業外装材協会 通気構法

外壁通気工法とは柱に15mmほどの桟木を取り付けてから外壁材を張る工法です

壁の中には室内から湿気が流入するため壁内には湿気が溜まります。

そのため透湿防水シートで湿気を壁の外に出して外壁通気工法により外部に放出する必要があるのです。

以上のことから透湿防水シートは外壁通気工法はセットで施工される必要があります。

しかし1990年頃に透湿防水シートや窯業系サイディングが普及した頃は外壁通気工法は採用されていませんでした。

その影響で壁の中で結露が生じてカビが発生する事故が多発しています。

これらの事故を受けて2000年4月の品確法 第10条で「外壁を乾式仕上げとする場合は、通気構法とする。」という規定がされました。

ちなみに私の自宅は1995年に建てられていて窯業系サイディングと透湿防水シートが使われていますが外壁通気工法ではありません💦

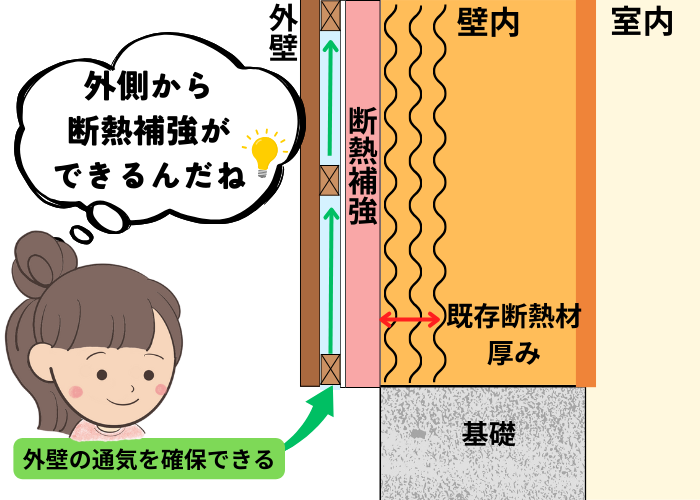

外部から断熱補強ができる

一般的に断熱補強をする際は室内側から施工します。

しかし透湿防水シートを張り替える時に断熱材を入れ替えることが可能です。

室内はリフォームしたくないけど断熱補強をしたい人にはピッタリの工法です。

また外断熱にすれば断熱材を2重に入れることも可能なため通常の断熱性能を高くすることができます。

住宅の断熱材は1964年頃からグラスウールというものが使われ始めました。

| 厚手化の歴史 | 断熱の厚み |

|---|---|

| 1966年(昭和41年) | 20㎜ |

| 1968年(昭和43年) | 25㎜ |

| 1970年(昭和45年) | 40㎜ |

| 1971年(昭和46年) | 50~75㎜ |

2000年以前の住宅は表のように薄い断熱材が使用していると思われます。

そのため 外壁を張り替える際は断熱補強も検討してみてください!

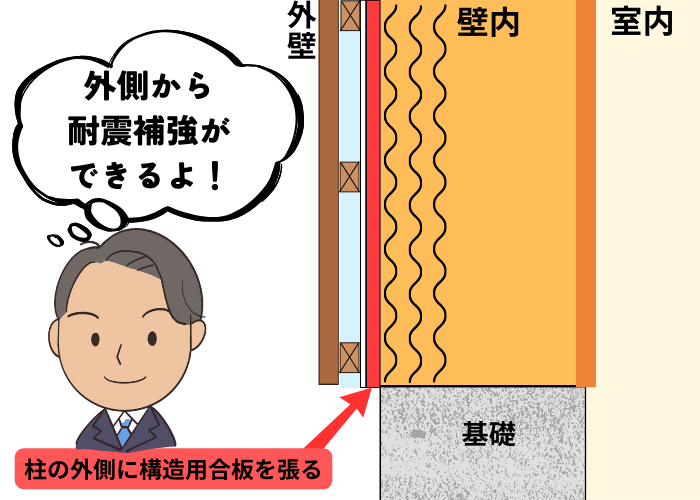

外部から耐震補強ができる

耐震補強というと壁を壊して筋交を追加するというイメージがあるかと思います。

最近では筋交ではなく構造用合板といってボード状の面材を柱に張ることで耐震補強が可能になりました。

これなら室内を壊さないで耐震補強ができるね!

この耐震補強は施工性も良く耐震性能が向上しコストパフォーマンスがよい工法のためお勧めです。

地震が頻繁に起きている昨今の日本では耐震に関しては生命に関わる重要な項目です。

2025年4月からは建築基準法の改正がされて耐震に関しての規定が追加されます。

- 旧耐震基準 1981年5月31日まで

- 新耐震基準 1981年6月1日~2000年まで

- 現在の建築基準法 2000年以降

旧耐震とは耐震性能が低い住宅を指します。

最近の研究では熊本地震では旧耐震の倒壊割合が高いこともわかっています。

そのため1981年以前の住宅の耐震補強は必須と思われます。

一般的に新耐震基準は耐震性能が高いと言われています。

しかし耐力壁のバランスなどの規定がないため一定の地震被害が報告されています。

このことから2000年に現在の建築基準法の規定ができています。

これらの耐震基準の移り変わりを見ると2000年以前の住宅は耐震補強を行いたいところです。

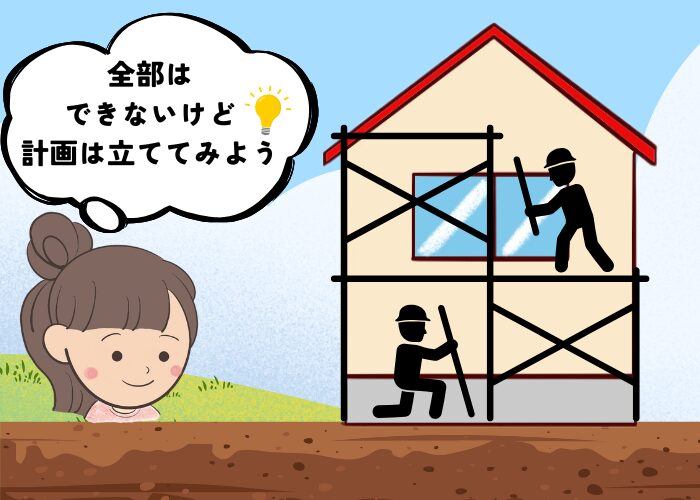

長い目でみると得をするから

住宅では数年で終わる計画を立ててはいけません。

世間では日本の住宅は30年で建て直しと言われていますがこれまで数百棟の住宅を見てきた経験からまったく共感できません。

私は適切なメンテナンスを行えば100年近く使用できると思っています。

逆に施工不良などが原因で築5年で劣化して建て直すこともあります。

外壁を張り替えるには数百万円かかるでしょう。

塗り替えであれば初期費用を安く抑えられるかもしれませんがランニングコストを考慮すると最適とはいえません。(築浅で早めにメンテナンスする場合は塗り替えはお勧めです)

住宅ではライフサイクルコストという考えがあり初期コストを抑えることだけではなく新築してから解体するまでにかかるすべての費用を考慮して決定しようという考え方です。

ライフサイクルコストを考えずに新築をどんどん安い家を建ててしまった結果,日本の住宅は30年で建て直しと言われてしまったのです。

外壁を塗り替える際の注意点

一番注意が必要なのは、劣化している外壁をそのまま塗り替えることです。

外壁本体が傷んでいる状態では、いくら表面を再塗装しても長持ちはしません。

数年は塗膜で保たれても、いずれ劣化が進み、最終的には張り替えが必要になるケースが多いです。

外壁メーカーのホームページにもあるように、外壁が劣化する前に早めのメンテナンスとして塗り替えを行うことは非常に効果的です。

しかし、築20年で一度もメンテナンス履歴がない外壁を塗り替えるのはおすすめできません。

上記でも解説したように、外壁以外にも断熱補強や耐震補強を検討する価値があるからです。

まずは見積りを出して長期的な計画が立ててみよう!

外壁を洗浄する際の注意点

外壁メーカーのメンテナンス方法にも1年に1回の外壁洗浄をお勧めしています。

どのメーカーのメンテナンス方法を見ても水洗いで柔らかい布で洗浄するように書かれています。

薬剤を使用する際は中性洗剤を薄めて使用することとされています。

・カビやコケ・藻などの発生は薬剤により抑えることはできますが外壁表面の塗装を痛める可能性が高いため注意が必要です。

・高圧洗浄の使用にも注意が必要です。

外壁本体が劣化しているものに高圧洗浄してしまうと外壁がボロボロになる恐れがあるので水圧には注意してください。

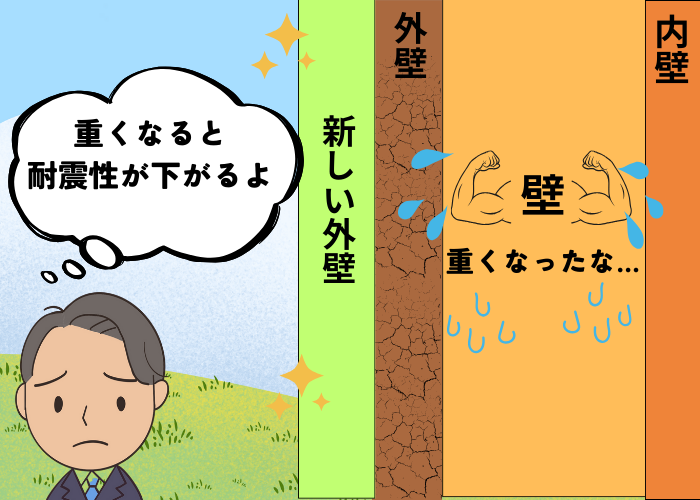

外壁の重ね張りはNGです!

既存の外壁を剥がさずに上から重ね張りすると建物の重量が重くなるため基本的にはNG行為です。

外壁を張り替えるということはある程度の築年数が経っていることでしょう。

上記でも解説しましたが1981年5月31日以前の住宅は旧耐震基準のため耐震性能が低い建物です。

耐震性能が低い住宅をさらに重くしては逆行為です。

基本的に建物は重いほど耐震性能が低いため外壁や屋根を重ね張りすることはやめましょう。

耐震補強の観点では、瓦屋根から金属屋根へ変更して軽量化を図るのが一般的です。

最低限,今よりも重くなるような工事は行ってはいけません。

重ね張りをすれば外壁の解体費用が安くなるといった表面的なコスト削減には注意してください。

足場を組むなら追加工事を検討しよう

外壁を全面的に補修するなら足場を組む必要があります。

一般的な住宅の場合の足場の費用は30〜50万円程度と思われます。

- 外壁の補修

- 透湿防水シートの張り替え

- 外壁通気工法の追加

- 外部からの耐震補強

- 外部からの断熱補強

- 屋根の補修

当然予算の都合があるためすべての工事を行うことは難しいと思います。

しかしこれらの知識を知らずに数年後に足場を組むことがないように長い目でみて工事の計画を立てましょう。

外壁のひび割れを見つけたらすること

- 目視や触診で劣化を確認する

- 外壁メーカーを調べてみる

- 雨漏りや結露・カビがないか確認する

- 専門業者による点検を行う

- 足場を利用する工事の見積もりをとる

- 長期的な修繕計画を立てる

外壁のひび割れを見つけたら長期的な修繕計画を立てることを意識して点検してみてください。

”住まいと家族の健康学校”では

【無料の相談メール】を受け付けています。

家の傾きについて不安に感じていることや専門的でわからない方はぜひご相談ください。

この記事の参考文献・資料

- 住まいの耐久性大百科Ⅰ 一般社団法人住まいの屋根換気壁通気研究会

- 図解 木造住宅トラブルワースト20+3 日本住宅保証検査機構

- マイホーム維持管理の目安 住宅金融支援機構

- 共同研究成果報告書木造住宅の耐久性向上に関わる建物外皮の構造・仕様とその評価に関する研究 国土交通省 国土技術政策政策総合研究所

- 窯業系サイディングと標準施工 第4版 4,維持管理 日本窯業系外装材協会